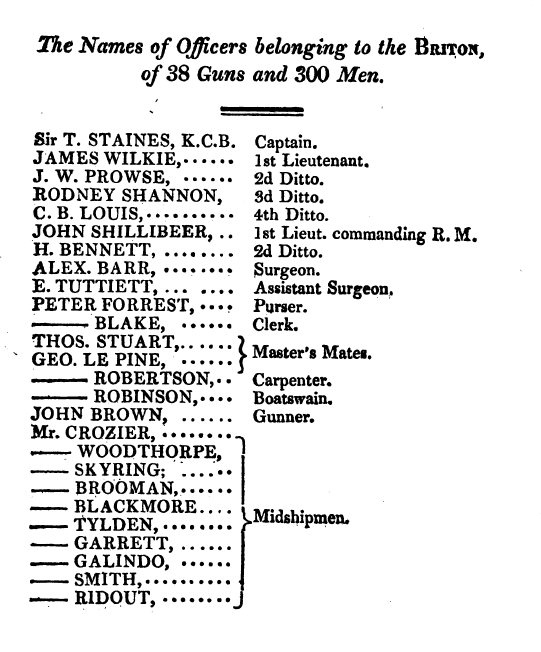

Noms des officiers du BRITON armé de 38 canons et de 300 hommes

AVANT-PROPOS

Les notes entre parenthèses marquées de * sont du fait de Jacques Iakopo Pelleau ; les autres, sans *, sont de l’auteur, ainsi que les illustrations.

PROLOGUE

Ce récit est la traduction partielle de l’œuvre citée dans la page de titre, « Narration du Voyage du Briton à l’île Pitcairn » par le lieutenant John Shillibeer, 1817.

Cet officier de la Royal Navy est embarqué avec le grade de 1er lieutenant sur le Briton, un des navires de la flotte britannique en partance pour les Indes Orientales le 31 décembre 1813. Se trouve aussi avec eux le Fort William, un vaisseau de commerce appartenant à la Compagnie des Indes orientales anglaises.

Endommagé par un fort coup de vent, ce dernier navire quitte la Flotte principale et se dirige vers l’île de Madère sous la protection du Briton. Une fois le navire réparé, les deux embarcations continuent la route qui les mène à Rio de Janeiro le 20 mars.

Au terme d’une escale d’une semaine, suite à réception de renseignements importants venant du Pacifique, le Fort William reste sur place et le Briton prend la direction du Cap Horn.

Ces renseignements importants concernent la présence du capitaine américain David Porter dans le Pacifique…

En juin 1812, les États-Unis d’Amérique déclarent la guerre à la Grande Bretagne afin de s’emparer des territoires canadiens appartenant à l’Empire britannique ; le conflit durera jusqu’à la fin de 1814 et se soldera par un « statu quo ante bellum », un traité de retour à la situation antérieure.

Pendant cette période, le capitaine David Porter sillonne le Pacifique en quête baleiniers anglais à capturer. En octobre 1813, il arrive à Nuku Hiva sur sa frégate Essex accompagné de ses « prises », cinq baleiniers anglais dont il s'est emparé. Il séjourne trois mois sur place où il s’allie avec Kiatonui, chef-hakaìki de la tribu des Teii qui occupent la baie de Taiohae, connue sous le nom de Port Anna-Maria depuis sa découverte par le Daedalus en 1792. Porter doit aussi faire face à une attaque des voisins Hapaa ; de même, afin de s’assurer de leur collaboration, il est contraint d’aller s’opposer aux Taipi dans leur vallée. Il s’installe sur la colline Tuhiva où les Marquisiens l’aident à construire Fort Madison dans lequel le 19 novembre, il prend possession de l’île qu’il nomme Madison Island.

Le 12 décembre 1813, David Porter quitte Nuku Hiva en direction de Valparaiso au Chili où, de par la neutralité du pays dans la guerre, il compte de mettre à l’abri après sa traversée. C’est là que la flotte britannique le trouve le 28 mars 1814 ; il est capturé à l’issue de d’une bataille navale qui voit la supériorité des canons anglais détruire l’Essex. Porter est capturé ; il sera libéré à la fin de la guerre.

Le 28 mars 1813, c’est justement le jour où Shillibeer a noté son départ de Rio de Janeiro. Le 3 mai, le Briton double le Cap Horn, puis remonte la côte est du Chili pour arriver à Valparaiso le 21 mai où se trouvent l’Essex détruit sous la garde de la frégate Phoebe, du sloop Cherub et d’un autre vaisseau nommé Tagus.

Le 31 mai, la Flotte britannique quitte Valparaiso. Le Phoebe et le Cherub accompagnent l’Essex et Porter en Angleterre en passant par le Cap Horn ; le Briton et le Tagus prennent la route du nord en direction de Callao, port de Lima, capitale du Pérou où ils séjournent jusqu’au 21 juin.

Les deux navires remontent vers le nord en longeant la côte et font successivement escale à Paita, Tumbiz et Santa Helena pour arriver aux îles Galapagos le 25 juillet et en repartir dix jours plus tard, le 4 août 1814.

CHAPITRE IV – Page 34

Nous avions quitté les lugubres Galapagos en ignorant le projet de notre commandant, Sir Thomas Staines, de se rendre aux Marquises ; mais l’azimut qu’il fit prendre au navire nous révéla rapidement ses intentions. Le 14ème jour après notre départ de Narborough, nous arrivâmes à Nooaheevah (*Nuku Hiva), ou île Sir Henry Martin (*1- voir note 6 plus bas), ayant parcouru une distance supérieure à 3000 miles pendant cette période.

À l’approche de Port Anna-Maria (*2- voir note 6 plus bas), la mer se calma ; c’est alors qu’un canot apparemment européen vint à notre rencontre. En réalité, il appartenait à un des baleiniers capturés par la frégate américaine Essex et se trouvait désormais en possession de Wilson, originaire d’Angleterre, qui vivait sur l’île depuis sa désertion d’un navire de commerce anglais dix ans auparavant.

Nous fûmes contraints de jeter l’ancre à l’entrée de la baie pour la nuit et, tôt le lendemain matin, profitant de la brise de mer, nous pénétrâmes ce port magnifique et jetâmes l’ancre dans une petite baie, celle-là même occupée par le capitaine David Porter de la Marine des États-Unis ; sur une colline adjacente, il avait fait ériger des œuvres de protection que je décrirai plus longuement dans ce chapitre. (35)

À la vue de notre navire au large, nous expliqua Wilson, les Naturels furent pris de panique et s’enfuirent, abandonnant la vallée. Ils croyaient que le Capitaine Porter était revenu se venger du sort malheureux de ses hommes tombés sous leurs pierres de fronde en représailles à la brutalité dont il avait fait preuve à leur égard pendant son séjour à Port Anna Maria. Comprenant que notre navire était d’une autre nationalité, ils firent rapidement demi-tour et, à notre approche, la plage se couvrit d’une foule agitant des palmes en signe d’amitié.

Comme notre premier canot s’approchait du bord, environ une trentaine de naturels se rua dans l’eau pour le réceptionner, ce qui fut fait avec une dextérité et une force telles qu’il se trouva transporté à bras-le-corps sur la plage avant que l’équipage n’ait eu le temps de descendre. Les mots me manquent pour décrire cette magnifique démonstration d’amitié dont le spectacle me procura plus de contentement que si j’y avais participé en personne.

Le Capitaine attendit l’arrivée du Roi (*3- Kiatonui, chef des Teii de Taiohae) qui le reçut avec grande gentillesse et lui fit les offres de service les plus amicales. (36) Après s’être enquis du nombre de porcs, de fruits à pain et de noix de coco dont nous avions besoin, Sa Majesté s’inquiéta du nombre de dames requises par les deux navires car il craignait une pénurie de beau sexe dans sa vallée ; auquel cas il aurait envoyé un message dans un royaume voisin afin de s’approvisionner. Nous appréciâmes sa courtoisie, et je pense que rares sont les personnes de sang royal de notre époque à être aussi accueillantes et à faire montre aussi librement d’une telle amitié.

À la suite de la première cérémonie, celle établissant une amitié mutuelle (*4 - probablement échange de nom entre Kiatonui et le capitaine Staines), les relations avec les naturels ne connurent plus de restriction, et chaque jour apporta son lot de nouveautés.

Mais avant de développer ma narration, il ne me paraît pas inutile d’informer plus précisément ceux qui, parmi mes lecteurs, ne sont pas portés sur la géographie, en leur détaillant brièvement la localisation de l’île qui est une des plus vastes et aussi des plus fertiles de cet archipel situé entre les latitudes 8° et 10° sud, et les longitudes 138° 15’ et 140° 25’ ouest.

C’est en 1595 que Don Alvaro de Mendaña y Neira découvrit ces îles qu’il nomma globalement les Marquises eu égard à Mendoza, marquis de Cañete, alors vice-roi du Pérou, sous les auspices duquel ce voyage de découvertes avait été organisé.

Depuis lors, ces îles ont été fréquemment visitées par des navires de différentes nationalités, (37) et il est désormais reconnu que l’on doit la découverte de Nuku Hiva à Ingraham, un Américain ; ce qui me pousse à croire que c’est là l’origine de la revendication pompeuse et ridicule de Porter sur cette île. Néanmoins, il apparaît que les îles repérées par Ingraham soient celles mentionnées par le navigateur français Marchand qui se trouvent à quelque distance au nord-ouest des Marquises.

(*5- Découvertes en 1595 par Mendaña, les îles du groupe sud-est [Hiva Oa, Tahuata, Moho Tani et Fatu Iva] furent bien appelées Marquises ; à une centaine de kilomètres au nord-ouest, le groupe des autres îles [Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huna et Eiao] fut découvert en 1791. En avril, l’américain Ingraham les baptisa globalement « Washington Islands ». En juin, le français Marchand débarqua à Ua Pou dont il prit possession au nom du roi Louis XVI mais, pas plus que Ingraham, il ne posa le pied sur Nuku Hiva ; il nomma cet archipel « Îles de la révolution ».)

Je n’ai pu déterminer la signification du mot Nuku Hiva que le lieutenant Hergest appela « Île Sir Henry Martin », nom sous lequel elle est désormais généralement connue.

(*6- Le Lieutenant Richard Hergest commandait le H.M.S Daedalus, premier navire étranger à jamais faire escale à Taiohae en 1792. C’est Hergest qui donna aussi le nom de « Port Anna-Maria » à la baie de Taiohae, et le nom de « Baie du Contrôleur » à l’immense baie de l’est, désormais bordée par les vallées de Hooumi, Taipivai, Hakapaa et Hakapuuvae.)

Comme je l’ai déjà dit, l’île n’est pas seulement plus vaste que les autres, mais elle est aussi beaucoup plus fertile. Elle se divise en plusieurs districts ou vallées, chacune d’entre elles comptant de 1500 à 2000 personnes dirigées par un Roi héréditaire. Ces tribus ou nations entrent fréquemment en guerre l’une contre l’autre, mais je pense que leurs batailles ne sont ni générales ni sanguinaires ; néanmoins, bien plus que la perte de quelques morts, cette stratégie est la cause d’un désastre plus terrible encore.

Ils se rendent fréquemment de nuit dans une vallée voisine et détruisent l’écorce de tous les arbres à pain – après une telle opération, il faut attendre cinq années pour voir un arbre porter à nouveau des fruits – ainsi que tous les cocotiers sur leur chemin (38). Ces deux arbres fournissant la nourriture de base, une telle dévastation ne manquera pas de causer la disette dans la malheureuse vallée pour les quelques années à venir, plaçant ainsi ses habitants en situation de dépendance alimentaire vis-à-vis des villages voisins. Dans les différents royaumes Teii, Hapaa et Taipī, j’ai vu un grand nombre d’arbres ayant subi ce traitement barbare, contraignant ainsi de nombreux habitants non seulement à fuir mais à solliciter l’aide de leurs voisins.

Port Anna-Maria, ou baie de Tuhuouy (*Taiohae), constitue une des vallées les plus imposantes ; ses habitants se nomment Teii. Au-delà des montagnes, on trouve les Hapaa. Ceux qui habitent la vallée donnant sur la Baie du Contrôleur s’appellent Taipī ; on dit qu’ils sont les plus belliqueux de l’île et de nature anthropophage, mais il me reste encore à découvrir comment ils ont gagné cette réputation contre nature car lors d’une excursion au cœur de leur pays, je n’ai pu entrevoir la moindre trace de cannibalisme dans leurs rangs, ni quoique ce soit qui m’autorisât à tirer une conclusion aussi horrible. Les us et coutumes de ces tribus sont en tous points semblables mais, les habitants de la vallée de Taiohae sont peut-être les plus civilisés car c’est un port où des navires font parfois escale afin de se procurer du bois de santal destiné au marché de Canton. (39)

Cet endroit est entouré d’une couronne de montagnes presque inaccessibles formant la frontière du royaume, divisé en villages ou vallées, chacun avec son chef, tributaire du roi, toujours prêt à conduire ses guerriers au combat dès que la conque retentit. Chaque royaume a son grand-prêtre avec un subordonné dans chaque vallée ; ils sont très respectés et sont l’objet de la plus grande des vénérations.

Leur religion, pas plus que sa pratique, ne semblent différer de la description donnée dans l’annexe du « Missionary Voyage to the Society Islands » (*voir Bibliographie) si ce n’est l’offrande de victimes humaines à leur Eatōōa (*ètua) ou dieu. Je n’ai pu constater sur place la réalité de cette pratique ; si elle avait existé, elle doit remonter aux temps très anciens car elle n’apparait dans aucune de leurs nombreuses histoires traditionnelles. Dans toutes les îles, le dieu ètua semble être la divinité suprême mais ils en ont beaucoup d’autres de rang inférieur, parmi lesquels j’ai remarqué Fati-aitapōō (* ?) et deux autres dont le nom ressemble à ceux mentionnés dans le « Missionary Voyage… » {page 143}, mais seul ce dernier correspond exactement.

Chaque famille possède aussi sa propre divinité ; c’est un illustre ancêtre dont ils pensent que le mérite et les grandes actions ont fait de lui un ètua. (40) Il leur dédient des représentations taillées dans le bois qui, bien que grossièrement sculptées sont très ingénieuses. Elles sont sacrées et sont principalement utilisées comme étriers d’échasses car leurs superstitions les portent à croire qu’en se laissant porter par ces représentations, ils ne subiront point de blessure ; à la moindre chute, la mort ne tarderait pas. En effet, si le prêtre ne peut apaiser la colère du dieu tutélaire dont ils pensent que l’incident provoque le courroux, ils se laissent mourir de faim avec un calme et une résignation sans pareils.

Tout au long de leurs cérémonies, ils font montre de la plus grande des dévotions ; jamais non plus ils ne s’approchent d’un lieu sacré pour le dieu ètua sans lui manifester le respect le plus profond. Les femmes se découvrent la poitrine, les hommes enlèvent leur couvre-chef. De l’Esprit mauvais ou Vehēēnéihēē (*Vehine hae), ils n’ont que peu de crainte, fermement persuadés qu’ils sont que l’âme, après avoir quitté le corps, va rejoindre les dieux ètua dans l’autre monde afin d’y jouir d’un rang correspondant à la vie, bonne ou mauvaise, qu’elle a connu dans ce monde-ci. Rien n’égale leurs superstitions ; ils voient des dieux ètua ou des spectres en permanence et, jusque dans leur sommeil, ils rêvent d’âmes quittant leur corps pour aller prendre du repos parmi les esprits de leur rang. (41)

Dans cette baie, les morai ou lieux de sépulture, sont bien inférieurs à ce à quoi je m’attendais ; en effet, d’après la description de plusieurs navigateurs, j’avais anticipé quelque chose de vraiment admirable. Mais ils ne se composent que d’un gros tas de cailloux, empilés très irrégulièrement, surmontés d’une petite maison abritant les restes du roi, de sa famille et des chefs principaux. On y fait aussi des sacrifices et, l’endroit étant tabou, c’est-à-dire sacré, les femmes, qui sont soumises à de lourdes restrictions, ne peuvent y poser le pied ni la main sous peine de mort.

À la perte d’un ami, leur chagrin prend différentes formes, emportés qu’ils sont par les passions les plus soudaines et les plus opposées. Si une femme s’épanche en sanglots devant un enfant mort {car ils ont très affectueux}, son chagrin peut aussi bien se transformer en joie {comme je l’ai entendu dire}, et se met alors à rire d’une joie égale à son accablement précédent. Mais, personnellement, je n’ai rien pu constater de cet état de fait.

Les lieux de réunion publique sont de facture supérieure à celle des morai et assez étendus pour accueillir 1000 ou 1200 personnes. Comme les femmes ne sont jamais autorisées à prendre part aux décisions d’ordre politique, ces endroits leurs sont aussi tabou (42) et elles encourent la peine mentionnée plus haut en cas d’infraction à l’interdiction. Le plus vaste et le plus beau de ses sites se trouve dans le royaume des Taipī.

L’échange de nom, qui fait de vous le frère d’un chef ou d’un naturel, est apparemment une coutume répandue. De fait, tout étranger y trouve grand avantage car, après la conclusion d’une adoption de cette nature, le chef considère son tayo, ou frère, comme son égal, mettant à sa disposition sa maison et sa vallée ; il bénéficie aussi du respect de son clan.

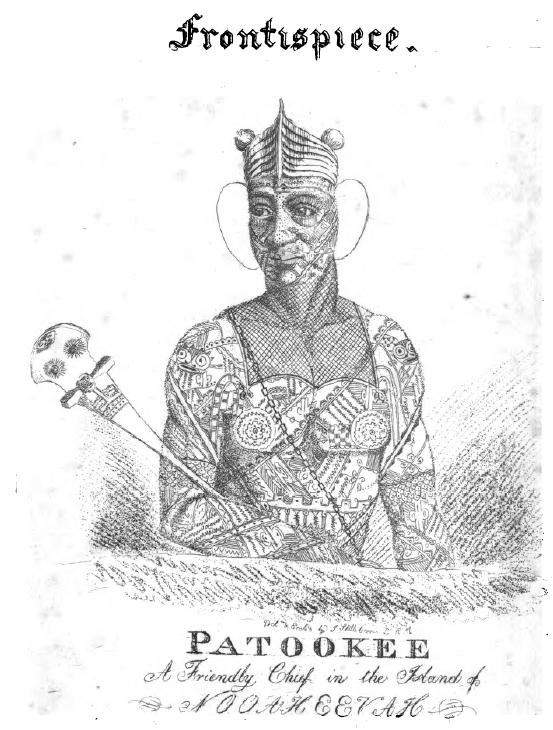

Patookee (*Patuki), chef de grand renom, désireux de faire de moi son tayo, plaça sur ma tête son propre chapeau en signe d’amitié ; j’acceptai le cadeau, une structure toute simple tressée dans une palme, pour laquelle je garderai à jamais l’estime la plus grande.

Portrait de Patuki, chef amical de l’île Nuku Hiva, dessiné par Shillibeer.

Le bénéfice retiré de cette nouvelle relation fut incalculable : il se tenait en permanence à ma disposition et venait rarement sans m’offrir des cadeaux. On ne refuse rien à son tayo, pas même la dame la plus chère que l’on offre avec la plus grande des complaisances.

Quand la chasteté féminine est décriée de la sorte, voire déconseillée, je ne doute pas que le lecteur s’étonne de trouver ici la plus infime portion de d’affection pour un père, un mari ou un ami. Le lecteur pourrait aussi supposer que l’épouse soit également insensible à toute marque de sensibilité (43) mais je peux l’assurer que son impression serait erronée ; en dépit de leur promptitude à livrer leurs femmes ou leurs filles aux étreintes étrangères, je reste fermement convaincu qu’ils sont dotés du plus profond des sentiments d’amitié, et ce, au plus haut degré. J’ai souvent vu les hommes étreindre et câliner leurs enfants avec une affection des plus faciles à décrire ; de même, les femmes font preuve de l’attachement le plus fort à l’égard de leurs seigneurs et maîtres les plus intimes. Les circonstances que je vais narrer suffiront à en apporter la preuve.

Le lieutenant Bennett des Royal Marines avait pris pour tayo un jeune homme à la physionomie extrêmement intéressante et à l’esprit vif. Il était bien bâti et sa femme était d’une beauté peu ordinaire. L’intérêt qu’on lui portait le conduisit à formuler le désir d’aller visiter l’Angleterre, une requête qui, m’avait-il semblé, devait recevoir un accueil favorable. Communication de la nouvelle ayant, sans attendre, été faite à sa femme, celle-ci vint nous rejoindre sur la plage où nous nous promenions un ou deux soirs plus tard ; elle était très agitée, dans un état des plus frénétiques, et parlait d’une rapidité incroyable, ne nous laissant à comprendre que les mots de « vāhana peketane », mari en Angleterre. Tout en alternant rires et pleurs, elle se tirait les cheveux, se battait la poitrine, se couchait par terre, dansait, chantait jusqu’à ce que, au paroxysme du désespoir, (44) elle entreprit de se lacérer le corps en différents endroits à l’aide d’une dent de requin qu’elle tenait cachée jusqu’alors ; elle s’était passablement blessée avant que nous puissions la désarmer. Elle était toujours très agitée, et nous, toujours ignorants de la raison de son état ; nous le serions restés sans les explications données par Jack le Tahitien, auquel les missionnaires avaient enseigné un peu d’anglais. Nous la rassurâmes, lui expliquant que ces craintes étaient sans fondement car son mari ne saurait être autorisé à quitter l’île sans son consentement. Cela provoqua l’effet désiré, et elle retrouva le calme et la joie habituelles ; elle ne sembla pas non plus prêter attention aux blessures qu’elle s’était infligées. Cette scène touchante prouve clairement que, malgré leur état naturel total, les indigènes de cette région retirée ne sont dépourvus ni de sentiments ni d’affection. Le grand âge est ici plus respecté et révéré que partout ailleurs.

Je suis déterminé à croire que la coutume d’avoir plusieurs épouses est réservée aux seuls chefs, et que les hommes se bornent généralement à une seule femme ; cette opinion est confortée par les récits du Pasteur Crook qui écrit à propos de l’île de Sainte Christine {« A Missionary Voyage, page 144}, (* Tahuata, où Crook a séjourné de juin 1797 à mai 1798). (45) « Observant une femme enceinte, je lui demandai combien d’enfants elle avait. Trois, me répondit-elle. Voulant savoir s’ils étaient tous du même homme. Oui, fit-elle. Je continuai en lui demandant s’il avait d’autres épouses. Non, dit-elle. Ce qui me conduit à croire que, bien que Tenae (*Tainai, chef des Hema de Vaitahu à l’époque de Crook) ait plus d’une épouse, ce n’est pas habituel, et c’est probablement le privilège du chef. » La suite de ce paragraphe vient renforcer ce que j’ai déjà dit au sujet de leur affection car il continue : « Ils paraissent affectueux avec leurs enfants et, quand je suis monté dans la vallée, j’ai souvent vu les hommes les faire sautiller sur leurs genoux, exactement comme je l’ai observé faire par les grands-pères de nos villages campagnards. »

Tout comme la plupart des naturels des autres îles, les Nukuhiviens ne prennent pas leurs repas à heures régulières. À l’exception de celle destinée à leur consommation personnelle, les femmes ne participent pas à la préparation de la nourriture ; il leur est interdit de manger du porc, dont elles raffolent pourtant car celles qui sont montées à bord en ont mangé goulument. Ils ne mangent pas beaucoup mais souvent ; leurs plats sont composés de fruit à pain rôti, de poisson {qu’ils mangent cru}, de noix de èhi, les noix de coco, d’une racine battue en purée ressemblant à l’igname (46) et de porc rôti.

Ils disposent de volailles mais en faible quantité, et sont peu portés sur cette viande. Ces mets sont généralement servis dans des calebasses ou des coques de noix de coco ; leurs couteaux sont fabriqués dans la partie externe du bambou et leurs fourchettes, du même matériau, ressemblent à de petites piques en bois. Ces instruments sont rarement utilisés si ce n’est pour détacher la viande au départ.

Ils travaillent rarement et, mis à part quelques vieillards fabriquant des filets ou des pirogues, je n’en ai jamais vu aucun travailler.

Leurs vêtements ou habits sont vraiment simples. Celui des hommes se compose exclusivement du āme (* hami) ou pagne d’étoffe porté autour de la ceinture, passé entre les jambes et attaché proprement par devant. Ils sont aussi un chapeau confectionné à partir d‘une palme, et dont la simplicité donne une touche finale intéressante à leur allure virile. Ils raffolent des ornements d’oreille ; les hommes se fabriquent les leurs dans des coquillages, ou du bois léger qu’ils blanchissent en y appliquant de la terre. Les femmes préfèrent les fleurs que l’on trouve en toutes saisons. Les dents de baleine sont tellement précieuses à leurs yeux qu’un exemplaire de belle taille a autant de valeur que la plus vaste des propriétés. On les trouve généralement entre les mains des chefs ou, plus précisément, suspendues autour de leur cou. (47)

Ils ont aussi une sorte de couronne, ou diadème, habilement confectionné dans un bois léger sur lequel ont été fixées de petites baies rouges à l’aide de la glue produite par l’arbre à pain ; la touche finale est apportée par une belle touffe de plumes. La collerette portée autour du cou est faite des mêmes matériaux. Viennent s’ajouter à cela de grosses touffes de cheveux humains fixés autour des chevilles, des poignets ou du cou ; on les porte toujours à l’occasion des batailles, rarement en d’autres occasions.

Évidemment, ils considèrent le tatouage comme une sorte de vêtement, et tout homme non tatoué s’expose au plus grand des mépris. Les femmes ne sont pas autant tatouées que les hommes et leurs tatouages sont moins remarquables.

Le vêtement des femmes se compose d’une pièce d’étoffe portée autour de la taille, comme un court cotillon, et d’un genre de toge nouée sur l’épaule gauche, traversant la poitrine et reposant sur la hanche droite d’où elle pend négligemment jusqu’au genou, ou jusqu’au mollet, selon le gout de la dame. Leur chevelure est généralement noire mais portée de différentes façons, parfois longue et tournée en chignon, parfois courte. Elles adorent toutes se parer de fleurs, et ces nombreux assemblages végétaux contribuent grandement à faire de leur physionomie personnelle un intérêt de chaque instant ; la beauté de leurs traits n’a d’égal que la symétrie de leur visage. (48)

Leur peau est d’un brillant cuivré et, sur les joues de celles auxquelles on avait demandé de s’abstenir de s’oindre d’huile ou de racines, le cramoisi était bien visible. Comme leurs vêtements ne résistent pas à l’eau, quand elles commencèrent à venir sur le navire à la nage, elles les laissaient sur le rivage, mais ne manquaient jamais d’apporter quelques feuilles qu’elles attachaient autour de leur ceinture. C’est dans cet état de nature qu’elles se montraient à nous chaque jour, sans jamais penser ou même imaginer qu’elles offensaient tout simplement la modestie. Le « Missionary Voyage » raconte : « Nos premiers visiteurs nous rejoignirent depuis le rivage à la première heure ; c’était sept jeunes femmes magnifiques, nageant nues, à l’exception de quelques feuilles autour de la ceinture ; elles jouèrent autour du navire pendant trois heures criant « vehine » (*femme) jusqu’à ce que plusieurs hommes montent à bord. L’un d’entre eux étant le chef de l’île, il réclama qu’on fasse monter sa sœur, ce qui fut accordé. Elle avait le teint clair, nuancé d’un ambre qui respirait la santé et ses joues étaient rosées. Elle était plutôt ronde mais la symétrie de ses traits, qu’elle partageait avec toutes ses compagnes, en faisait presque l’égale des modèles de statuaire et de peinture.

Nous avions à bord avec nous une jeune tahitienne au teint raisonnablement clair et au caractère très avenant ; néanmoins, la beauté de ces femmes l’éclipsait grandement, et je pense qu’elle ressentait fortement son infériorité. Elle leur était cependant supérieure de par sa gentillesse, et possédait en plus la douceur et la tendresse du beau sexe.

Elle eut honte de voir une femme dénudée sur le pont et lui fit cadeau d’une robe d’étoffe tahitienne, (* cotonnade appelée indienne à l’époque), toute neuve, qui lui allait au mieux ; ce qui encouragea les femmes toujours dans l’eau, et dont le nombre ne cessait de croître, à implorer notre permission de monter à bord. Par pitié, et voyant qu’elles ne rentreraient pas à terre, nous les laissâmes monter à bord, mais leur déception fut grande quand elles comprirent qu’elles ne pourraient recevoir le même cadeau. Nos chèvres malicieuses ne purent, non plus, patienter plus longtemps face à cette verdure, et quand les femmes voulaient les esquiver, elles les attaquaient de tous côtés, les dénudant complètement. »

En dépit de la respectabilité de l’auteur, quand j’ai lu ce paragraphe, je dois avouer mon penchant pour l’incrédulité mais, quelques heures à peine après avoir mouillé l’ancre, il se produisit la même péripétie, suivie de bien d’autres dont je fus le témoin oculaire.

Le tatouage, ou Patiki, est considéré comme un grand signe de distinction ; la douleur éprouvée est intense et cela montre ce que les naturels (50) sont capables de supporter.

Nombreux sont ceux sur lesquels il ne reste aucune portion de peau originelle tant ils ont été soumis à ce traitement. Certains tatouages sont réalisés avec une grande fantaisie et beaucoup de goût, en évitant le plus possible les lignes droites. Ceux qui sont ainsi marqués seulement pour indiquer leur statut social se nomment toutou (* toutous, dans le texte original ; je ne vois pas, pour l’instant, à quel mot marquisien cela fait référence) et sont d’une classe inférieure ; parfois, un oiseau, un poisson ou un élément de moindre importance est représenté sur un des côtés de leur visage.

Comme je l’ai déjà fait remarquer, les femmes sont si peu tatouées que les motifs dépassent rarement la main ou quelques doigts. Nombreuses sont celles qui ont les lèvres marquées de lignes verticales mais ce sont surtout celles qui sont mariées ou qui ont des enfants ; et, contrairement à certains avis, ce n’est pas une règle générale parmi les femmes mariées.

Les hommes sont grands, bien formés et virils ; ils sont d’une telle vivacité d’esprit qu’il me fut moins difficile que partout ailleurs de me faire comprendre quand bien même leur langue m’était inconnue. Leur attention se portait sur tout ce qu’ils voyaient, et je suis sûr qu’aucun d’entre eux ne soit monté à bord sans mesurer la longueur du navire ou compter le nombre de canons, de mâts, de ponts, etc.

La danse, la natation et la lutte sont leurs principaux divertissements ; ils sont généralement tous experts en lancer de javeline et de pierres de fronde. (51) Leur armement se compose de massues casse-têtes de deux sortes : l’une est sculptée, l’autre non, et elles sont toutes deux faites d’un même bois qui, bien que tendre à l’abattage, durcit une fois enfoui dans la boue qui lui sert de teinture (* le 1er casse-tête est le fameux ùu, surtout arme de prestige ; le second est le âkautōua, beaucoup plus long et en forme de rame ; elles étaient enfouies plusieurs mois dans des tarodières où elles durcissaient et prenaient une teinte presque noire). Les lances font 10 pieds de long (*environ 3 mètres) et sont faites du même bois, ou du bois du cocotier, et les frondes sont en végétal tressé. Ils ne connaissent ni les arcs ni les flèches. Ils projettent leurs pierres de fronde à grande distance avec une belle précision.

La personne du roi étant tapu, tous les endroits qu’il foule aux pieds deviennent sacrés. Afin d’éviter les inconvénients causés par une telle situation, on le porte toujours à dos d’homme ; sa tête est ornée d’un petit diadème végétal et une conque, ou corne, pend à son cou. (* À l’époque, il n’y avait aucun animal à cornes aux Marquises à part les chèvres laissées par Porter quelques mois auparavant mais qui avaient pris la poudre d’escampette dans les montagnes ; Shillibeer utilise un mot qui parle plus à des anglophones.)

Le roi garde toujours quelques chefs principaux à son service qui est aussi assuré par une foule de domestiques. Son palais est orné d’un baldaquin sous lequel il reçoit, assis ou couché ; l’apparence générale est d’une grande simplicité. Le palais est une cabane ouverte à tous vents, à proximité du bord de mer, et rien, excepté sa taille, ne la différencie des autres habitations. Une des alcôves était bizarrement ornée de crânes de porcs très propres et bien conservés. Une grande partie de ces animaux (52) avaient été sacrifiés à l’occasion du décès de la mère du roi ; leurs crânes avaient été accrochés tout le tour intérieur de cette demeure afin de garder sa mémoire vivante. Malgré l’affection qu’il portait à sa défunte mère, il n’hésitait pas à en troquer un ou deux contre un vieux rasoir.

Leurs chandelles se composent de plusieurs noix enfilées sur une tige de bambou et, grâce à leur nature huileuse, elles prennent facilement feu et se consument de manière régulière en produisant une lumière des plus claires. Elles font un peu de fumée et, lorsqu’on les éteint, l’odeur est un peu forte mais pas désagréable.

Les seuls quadrupèdes de l’île sont des porcs et des rats ; ces derniers sont extrêmement gros et en très grand nombre. Les porcs vagabondent à leur aise et sont de belle race. J’en ai rapporté un en Angleterre ; encore porcelet à mon retour, il est désormais adulte. Les Naturels furent étonnés en voyant notre vache qu’ils appelèrent cochon-cornu ; soit qu’ils n’en avaient jamais vu auparavant, soit qu’ils n’aient pas la moindre idée de ce que cela pouvait être.

Les Naturels de ces îles ne saignent pas leurs porcs ; ils les étranglent avec une corde et, après en avoir retiré les entrailles et habillé l’animal de grandes feuilles, (53) celui-ci est déposé sur un lit de pierres chauffées à blanc qui lui brûlent les poils et mettent la peau à nu. Et si la peau du porc préparé pour nous de la sorte par les Taipī de la Baie du Contrôleur avait été un petit peu mieux nettoyée, je suis persuadé qu’aucun met n’aurait pu l’égaler. Il baignait dans un jus des plus gouleyants et destiné au palais raffiné d’un bourgeois qui, j’en suis certain, l’aurait préféré à la viande de la plus délicieuse des tortues des Galápagos.

Le kava, sorte de spiritueux bu dans l’île, a la particularité d’enivrer et de provoquer rapidement l’hébètement. Il est concocté à partir des feuilles et des racines d’une plante qui, après avoir été mâchées par des femmes de rang inférieur, sont recrachées dans des calebasses ou des jattes dans lesquelles on laisse la mixture à fermenter après y avoir versé du lait de coco. À la suite de quoi, on filtre la boisson qui est prête à être consommée.

Seuls les rois et quelques chefs peuvent se délecter de ce délicieux nectar qui provoque des éruptions de scrofules sèches sur la peau et des irritations oculaires, symptômes bien visibles chez le vieux roi (* Kiatonui). En effet, bien qu’ayant subi le supplice du tatouage à un degré élevé, il avait le corps couvert de squames blanches et sèches (54) qui teintaient de gris clair sa peau autrefois noire.

Ces gens sont peu touchés par les maladies, ce qui, dans une certaine mesure, est la conséquence d’un régime alimentaire sain, et du grand soin qu’ils apportent à leur hygiène. Se baigner au moins trois fois par jour est considéré comme une nécessité, ce qui réduit énormément les relents âcres de transpiration émanant des peuples vivant sous des climats similaires et qui prêtent moins d’attention et de soin à leur personne.

En cas d’accident, certains d’entre eux pratiquent l’art de la chirurgie ; leur expertise en réduction de fracture est couronnée de succès. J’ai été le témoin visuel d’une seule de ces interventions sur une jambe cassée. Une fois la contusion réduite, on enveloppa soigneusement la partie fracturée de grandes feuilles maintenues par des lames de bambou souple attachées entre elles avec application ; une fois le membre immobilisé, l’intervention était terminée. Un des membres de cette « faculté de médecine » nous harcelait dans le but d’obtenir des scalpels, mais Wilson n’a pas été en mesure de me dire si la phlébotomie était en usage ou bien si le vieil homme comprenait vraiment à quoi servaient ces ustensiles. Néanmoins, il en reçut une quantité suffisant à opérer toutes les veines de l’île.

Sir Thomas Staines s’intéressait beaucoup à notre périple (55) et ne voulait pas se borner à l’approximation de ses impressions. Désireux d’en apprendre davantage sur leurs techniques de combat, il demanda au vieux roi d’organiser un exercice militaire sur la plaine (* Hakapehi) ; le vieux guerrier accepta et se fit un plaisir de participer aux diverses manœuvres. On remplaça les casse-tête par des pièce de bois de taille raisonnable ; des tiges de bambou prirent la place des javelines et, au lieu de pierres, les frondes lancèrent de petits fruits à pain. C’est avec cet armement qu’une troupe de 300 guerriers expérimentés prit la direction de la plaine. Pour la première fois, le roi prit place dans une magnifique chaise à porteur que nous lui avions préparée à bord. Il donna instruction aux chefs de former deux armées organisées comme suit. La première ligne était formée d’une trentaine de guerriers expérimentés armés de casse-têtes. La seconde ligne se composait d’hommes portant des javelines ; ils étaient flanqués des frondeurs.

La bataille commença par un combat singulier entre deux chefs qui s’affrontèrent avec adresse et grande agilité jusqu’à ce que le signal de l’attaque générale fût donné par un hurlement terrible et affreux. Les frondeurs passèrent à l’action mais durent se retirer à l’attaque des javelines. L’avance était rapide et une extrême confusion s’installa quand les deux groupes se rejoignirent. Casse-tête contre casse-tête, javeline contre javeline (56), les frondeurs en retrait. Au son de la conque, les deux groupes se séparèrent ; les frondeurs filèrent à l’arrière de leur flanc respectif afin de sécuriser leur retraite. Ils continuèrent à lancer des pierres jusqu’à ce que la distance leur fît perdre tout efficacité. Les deux groupes reprirent leur position initiale, les hommes s’appuyant sur leurs armes. La distance et la précision des tirs de pierres sont presque incroyables ; les lanceurs de javelines sont aussi très habiles. Ceux qui avaient été touchés par les frondeurs avaient l’air féroce, nombre d’entre eux étaient comme prostrés quoique nul n’ait été blessé à sang. C’est ainsi que prit fin la démonstration de bataille qui remplit les spectateurs de grande joie.

Les arbres les plus importants sont l’arbre à pain et le cocotier dont les Naturels tirent leur subsistance. On en trouve d’autres variétés qui, aux côtés d’une profusion de plantes et de fleurs, fourniraient au botaniste un vaste champ d’investigation ; et j’ai le regret de dire que si j’avais possédé la moindre science d’une activité aussi agréable qu’utile que celle-ci, je l’aurais indubitablement tournée à mon avantage.

Il y a aussi plusieurs jolis cours d’eau qui permettent aux navires de s’approvisionner en douce en toute saison. On trouve aussi plusieurs sources d’eau minérale mais je ne fus pas en mesure d’en établir les qualités.

La langue de cette île n’est pas rude à l’oreille car elle est principalement composée de voyelles, mais je n’ai pu apprendre de Wilson (dont l’ignorance est extrême) si, comme la plupart des autres langues, elle possédait des règles ou toute autre forme de syntaxe. Je ne parvins pas, non plus, à me faire bien comprendre des Naturels pour en tirer quelque conclusion ; néanmoins, les bribes que j’ai pu réunir, je vais vous les présenter et je pense qu’elles ne sont pas négligeables.

Leur manière de compter est plutôt fantaisiste puisque, après être parvenu à vingt, ils continuent à énumérer par vingtaines comme on le verra dans les tableaux qui suivent auxquels j’ajouterai tous les mots et toutes les expressions que nous pûmes collecter pendant notre séjour et qui nous furent d’une grande utilité.

_________________

En raison de leur très fort accent, les Anglo-saxons déforment terriblement les consonnes pures du français et du marquisien ; il en résulte une orthographe si difficile à déchiffrer pour un lecteur francophone que Jacques Iakopo Pelleau ne recopie ici que les mots ayant une valeur particulière plus de 200 ans après coup…

_________________

TABLEAU DES NOMBRES UTILISÉS SUR L’ÎLE DE NUKU HIVA AUX MARQUISES

Shillibeer nous donne une liste de nombres de « un » à « dix », puis les nombres de « onze » à « vingt » formés en ajoutant les unités à « dix » ; il termine en écrivant qu’ils « ne sont en aucun cas experts en aucune sorte de calcul. » Pour le coup, on peut déduire de cette remarque qu’il n’avait pas eu sa possession le journal de Crook qui, en 1797-1799, avait consciencieusement relevé les techniques ancestrales de numération marquisienne que l’on peu retrouver dans l’article suivant :

_____________________

Après quoi, Shillibeer nous fournit une liste de phrases de conversation que je classe en deux catégories :

1) – Celles dans lesquelles il y a confusion de sens ; en effet, il utilise :

*- « Je vais te donner. » croyant dire « Je vais t’aider ».

*- « Je ne comprends pas. » croyant dire « Je ne sais pas. »

*- « Viens faire l’amour ! » croyant dire « Donne-moi un baiser. »

*- « On dort ensemble nous deux ? » croyant dire « Viens-tu à bord ? »

2)- Celles qui comportent un intérêt particulier :

*- « Tororo ! » dont Shillibeer écrit qu’il s’agit d’une expression de grande colère qu’il traduit par « Je vais t’éclater la cervelle ! ». Il s’agit en effet de la plus forte des insultes uniquement connues de nos jours de quelques anciens. « To roro » ou, de nos jours, « To òo », signifie « Ta cervelle/ton cerveau » ; c’est la fin de l’expression complète : « Na ù e kai to òo ! », « C’est moi qui vais te manger le cerveau. » Cette insulte renvoie aux sacrifices humains, surtout ceux touchant les prisonniers de guerre, que ceux qui en avaient le droit humiliaient en mangeant l’intérieur de leur crâne. C’est, ou c’était donc l’insulte extrême

*- Pour dire « Donne-moi du pain ! », les Marquisiens disaient : « Donne-moi des patates ! ». Shillibeer écrit le mot « potata ». Il s’agit d’une confusion qui remonte aux contacts antérieurs. Le dictionnaire de Mgr Dordillon précise que le mot marquisien « potato » renvoie aux biscuits secs que l’on trouvait sur tous les navires de l’époque. Les historiens expliquent que, lors de ces contacts, les tous premiers visiteurs (très majoritairement anglo-saxons jusqu’en 1842) échangèrent leurs biscuits de marine rances contre des patates douces fraiches et que le nom de « potato » est resté pour désigner ces biscuits et, par extension, le pain (comme Shillibeer l’indique dans la liste de mots simples qui suit : « bread/pain = potato ».)

_______________________

Shillibeer nous propose ensuite une liste de mots simples dont je ne reporte ici que les plus dignes d’intérêt et dont j’indique la graphie moderne afin de les rendre compréhensibles ; ils sont classés par ordre alphabétique des mots anglais de la liste :

|

Club/massue = âkautōua. Il s’agit ici de la très longue massue lisse en forme de rame. Carved club/massue sculptée = ùu. C’est le célèbre casse-tête marquisien dont le sommet ressemble à une tête biface sculptée. Dog/chien = Patoo. Détail très intéressant car c’est le nom du 1er chien à venir à Nuku Hiva avec Crook en 1798. Plus tard, ce nom devint « peto » et fut appliqué à tous les chiens des îles du groupe nord-ouest. |

Good/bon, bien : motaki. Ce vieux mot, mentionné aussi par Melville dans son roman « Taipī » (1846) a disparu pour être remplacé par « meitaì », probablement inspiré du tahitien. Hut/hutte (maison) que Shillibeer écrit « Afiee = E faè ». On voit la différence de prononciation avec maintenant : « e haè ». Cela signifie qu’autrefois, le son « f » était plus commun au nord que de nos jours. Musket/mousquet = puhi, nom toujours porté par les fusils et autres armes à feu de nos jours. |

Non = kore. Si de nos jours, on dit : « Aòè », autrefois, avant que le « k » disparaisse, on disait « Kakore ». Tattooing/le tatouage = patiki, comme de nos jours. Wind/le vent, Shillibeer écrit « matanee » = metani. Tout comme pour le « f » de « faè/haè », on constate que le « n » était encore courant dans les îles du nord à l’époque où, désormais, on dit « metaki » pour le vent. |

______________________________

Les officiers américains de l’Essex qui avaient été faits prisonniers à Valparaíso nous avaient raconté des histoires fantastiques concernant l’extrême férocité des peuplades de l’intérieur de l’île ; j’en avais nourri une grande curiosité et, bien avant d’arriver à Port-Maria, j’avais fait le projet de m’assurer avec certitude de la véracité de leurs horribles descriptions (62).

Afin de satisfaire ma curiosité, je réunis un groupe de plusieurs officiers prêts à traverser les montagnes. Malheureusement, pour des raisons inexplicables, alors que nous étions sur le point de partir, notre troupe fut réduite d’une douzaine à trois seulement, à savoir le lieutenant J. Morgan, commandant l’infanterie de Marine du Tagus, M. Blackmore, un des aspirants du Briton, et moi.

Je serai à tout jamais l’obligé de ces messieurs car, même s’ils m’avaient abandonné, je n’aurais pas renoncé à cette expédition et j’y serais allé seul, me privant ainsi de leur compagnie ainsi que de la richesse et de la saveur de leurs remarques permanentes. L’aube pointait à peine lorsque nous nous mîmes en route, accompagnés de mon ami-tayo Patuki, notre guide, et de Jack le Tahitien qui nous servait d’interprète.

Au cours des deux jours précédant notre entreprise, il était tombé une quantité considérable de pluie ; déjà difficile en permanence par beau temps, le chemin était devenu si impraticable que notre progression vers les crêtes se faisait de plus en plus improbable à chacun de nos pas. En maints endroits, parfois sur une longueur de plusieurs mètres, il nous eût été impossible de continuer sur cet itinéraire sans la présence des racines des arbres qui nous servaient de marches. Vers neuf heures (63), nous atteignîmes le sommet où nous nous attardâmes quelque temps, non seulement pour nous restaurer mais aussi pour contempler les beautés de la Nature qui s’offraient à nous. Où que l’on tourne le regard, il se posait sur des scènes du plus grand des romantismes.

Il nous restait encore cinq kilomètres à parcourir avant d’atteindre le territoire des célèbres cannibales et, comme le chemin n’était pas en très bon état, nous quittâmes l’endroit sans attendre et continuâmes notre progression.

À peine avions nous fait quelques centaines de pas que des Naturels vinrent à notre rencontre. Ils habitaient la région que nous traversions qui est n’est pas très vaste mais assez plane en comparaison du reste. (*- Il s’agit de la tribu Hapaa vivant derrière Muàke dont les liens familiaux avec les Teii de Taiohae ont été bien décrits par David Porter. Mauateii, fils aîné du chef de cette tribu était l’époux de Tahatapu, fille aînée de Kiatonui, chef des Teii ; ils étaient les parents de Paètini.) Ils nous apportèrent des noix de coco et nous manifestèrent leur joie et leur amitié par de nombreuses démonstrations bizarres qui nous réjouirent au plus haut point, nous laissant augurer d’un accueil tout aussi favorable chez les Taipī. Le sol de cette région est composé d’un sol très riche qu’il serait aisé de mettre en valeur. Cocotiers et arbres à pain y poussent à foison et l’on y trouve aussi quelques bois de santal.

Il était presque midi lorsque nous atteignîmes le terme de notre voyage, après une quinzaine de kilomètres. Nous y fûmes accueillis et traités avec la plus grande des gentillesses par cette peuplade terrifiante que le Capitaine Porter prétendait avoir vaincue (64) et assujettie au pavillon américain.

Ils semblaient tous très contents, et nous manifestaient de différentes manières leur satisfaction de nous voir ; certains dansaient, d’autres chantaient, s’agenouillaient, nous serraient dans leurs bras ou se livraient à d’autres drôles d’activités qu’il me serait impossible de décrire.

Ils anticipaient chacun de nos souhaits. Pour nous rafraîchir, on nous offrit des noix de coco ; on nous apporta aussi des massues, des lances, des frondes, &c &c., autant de marques d’estime qu’un de leurs guerriers porta jusqu’au navire. Ils examinèrent tout ce que nous avions apporté, et la blancheur de notre teint les étonna grandement. Plusieurs d’entre eux ouvrirent ma chemise et relevèrent mes manches ou le bas de mon pantalon ; l’incrédulité de l’un d’entre eux le poussa à me laver une main pour s’assurer de ce qu’elle n’était pas peinte en blanc.

À ce moment-là, nous nous trouvions sur le lieu des rassemblements, entourés par plus de cinq cents d’entre eux ; je dois admettre que ce genre d’auscultation n’était pas à mon goût, pas plus qu’à celui de M. Blackmore et de mon ami Morgan qui subissaient le même traitement. Ce dernier y mit un terme en déchargeant son pistolet en l’air, ce qui eut pour effet de faire s’accroupir la foule de nos admirateurs. Cette prostration dura assez longtemps ; le temps, pensait-ils, qu’il fallait à la balle pour atteindre sa cible. Alors qu’ils allaient se lever, Morgan fit feu à nouveau (65), ce qui produisit le même effet.

La scène était si grotesque qu’il eût été impossible de ne pas éclater de rire. Quand ils reprirent leurs esprits, ils réclamèrent de nous voir décharger nos pistolets à plusieurs reprises ; pendant le reste de la journée néanmoins, ils restèrent à distance respectable.

Leur réaction me porte à croire que seule la curiosité les a poussés à agir de la sorte car, si leurs intentions avaient été un tant soit peu hostiles, nos seuls pistolets ne les auraient pas intimidés. Nous étions si peu nombreux qu’une seule volée de leurs pierres de fronde nous aurait fait tomber entre leurs mains. En cette circonstance-là, tout comme en maintes autres tout au long de notre séjour dans l’île, l’amitié de Patuki me fut d’un grand secours.

Pas plus qu’à Taiohae, les tiki de cette vallée ne sont pas jolis mais la place publique (* tohua koìka) est d’un aspect bien supérieur ; elle est suffisamment vaste pour accueillir 1200 personnes, et son agencement est magnifique.

Les us et coutumes de cette tribu ne semblent différer de celles de la tribu qui peuple le Port à Taiohae. La végétation y est luxuriante mais la terre n’est pas exploitée ; les quelques arbres dont les fruits sont la base de leur nourriture y poussent presque spontanément. Il n’y a pas de canne à sucre alors qu’elle pourrait y donner à profusion (*- Il y avait bien de la canne à sucre/tō mais il ne l’a pas vue…). (66) Dans les montagnes, j’ai aperçu plusieurs petits oiseaux au magnifique plumage bariolé mais ils étaient peu nombreux.

C’est sur cette grande place que ces pauvres gens amicaux se plaignirent avec la plus forte des amertumes du comportement barbare du Capitaine Porter à leur égard ; ils pointèrent du doigt les endroits où il était passé et où sa main dévastatrice et impitoyable ne s’était pas contentée de brûler leurs villages et de détruire leurs arbres mais avait poussé l’inhumanité à abattre de sang froid quatorze de leurs frères sans défense. À évoquer ainsi son souvenir, la férocité s’affichait sur leurs visages, et l’on entendit gronder autour de nous les mots « Te kikino Porter, mate, mate Taipī », c’est-à-dire « Le méchant et brutal Porter a assassiné les Taipī ». Entendant qu’il avait été fait notre prisonnier, leur joie explosa dans un excès de grimaces horribles. Afin de dépeindre aux autres encore plus clairement l’emprisonnement de Porter, l’un d’entre eux s’attacha les jambes avec sa fronde provocant une satisfaction visible sur chacun des visages ; cela prouvait aussi que le comportement de ce monsieur n’avait pas sa place au sein des nations civilisées et ne faisait pas, non plus, honneur à l’Amérique. Et aussi que ce que nous avions entendu dire de lui à Port Anna Maria n’était pas exagéré.

Je me suis efforcé de vérifier (67) si l’homme avait des circonstances atténuantes mais je n’ai rien trouvé qui puisse justifier sa conduite.

Ils lui apportèrent des noix de coco en abondance et la plus grande partie de leurs porcs. Il en exigea encore plus, ce qu’ils refusèrent d’accepter car cela mettait en danger leurs réserves de viande ; ils furent finalement contraints de se soumettre afin d’éviter une nouvelle effusion de sang. Cette étape une fois atteinte, chargé de ses trophées et de son butin, Porter fait un retour triomphant au port où l’on l’acclame du nom de grand et magnifique conquérant.

(Note de Shillibeer : De retour à Taiohae après l’horrible massacre qui s’était conclu dans le déshonneur pour l’Amérique, Porter se fit ériger un trône dans sa cabine depuis lequel il reçut l’hommage des hommes qu’il avait assujettis au pavillon américain. À cette occasion-là, il s’érigea en roi, selon les dires de Wilson, notre interprète, qui était présent lors de ce couronnement pompeux ; ce titre eut été ridicule en n’importe quelle occasion, mais venant d’un citoyen d’une république, c’était encore pire.)

Je me plais à croire que le lecteur soit indigné face à ce comportement contraire à la civilisation, et répugnant vis-à-vis d’êtres humains, d’autant plus lorsqu’il lira que (68) le peuple, contre lequel il porta le fer et le feu avec toutes les horreurs que cela implique, ce peuple, dans sa propre déclaration au monde, Porter le qualifie de « sans défense ».

Comme la journée était déjà bien avancée et que nul d’entre nous ne désirait passer la nuit en un endroit aussi reculé, nous prîmes la décision de repasser les montagnes dont la traversée nous parut infiniment plus difficile qu’à l’aller. Une grande foule nous accompagna jusqu’au sommet où nous nous séparâmes ; je dois admettre que je rentrai au navire tout aussi ravi de mon excursion que satisfait d’avoir constaté combien les histoires entendues auparavant sur le compte des Taipī ne reflétaient la vérité en aucune manière.

Je vais maintenant vous faire un bref exposé de ce qui s’est passé à Taiohae dans la période où l’Essex y était ancré, ainsi le destin fatal de ses « prises », nos navires par lui capturés. Mais avant d’aller plus loin, laissez-moi présenter au lecteur deux paragraphes tirés d’un document que le capitaine Porter avait fait enterrer sous le mât de son fort, et que nos hommes déterrèrent, enfermé dans une bouteille contenant aussi trois pièces de monnaie des États-Unis : une pièce d’argent et deux de cuivre.

(Note de Shillibeer : Porter est aussi celui qui avait fait déshabiller, enduire de goudron et de plumes, et expédier à Boston, un sujet de sa Majesté britannique qui refusait de quitter le navire sur lequel il servait pour se ranger du côté de l’ennemi contre son propre pays !!! Porter est aussi l’homme que M. Cobbett portait aux nues !) (69)

Voici le texte du document :

DÉCLARATION DU CAPITAINE PORTER

« Par la présente, je, David Porter, Capitaine de la Marine des États-Unis d’Amérique, commandant la frégate Essex de la Marine des États-Unis, déclare au monde, au nom de ces États-Unis, avoir pris possession de l’île appelée Nuku Hiva par les Naturels qui est généralement connue sous le nom de Sir Henry Martyn’s Island, qui se nomme désormais Maddison’s Island.

Je déclare aussi qu’à la requête et avec l’aide des tribus amies résidant dans la vallée de Taiohae et celles des montagnes que j’ai conquises et assujetties à notre pavillon, j’ai fait construire le village de Maddison composé de six maisonnettes confortables, un atelier de corderie, une boulangerie et autres dépendances. Afin de protéger notre établissement, j’ai aussi fait construire un fort conçu pour seize canons dont quatre seulement furent montés, et auquel j’ai donné le nom de Fort Maddison.

Chaque tribu de l’île, même la plus éloignée, s’est efforcée de nous apporter des cadeaux consistant en grandes quantités de produits de leur terre. » Puis, après avoir fait la liste des tribus de l’île, il poursuit en disant : « Notre droit sur l’île ne peut être contesté car il est fondé sur la primauté de découverte, de conquête et d’annexion ; en outre, afin de s’assurer de la protection amicale que leur situation sans défense nécessite, les Naturels ont demandé à être admis dans la grande Famille Américaine. La pureté de notre vision républicaine étant si proche de la leur, afin des les encourager dans cette voie où il y va de leur propre intérêt et de leur bonheur, et aussi afin de sécuriser nos droits sur l’île, j’ai pris sur ma personne de leur promettre que, de la sorte, ils seraient adoptés, et que notre chef serait leur chef ; ils m’ont ainsi assuré de ce que leurs nouveaux frères américains, qui viendraient dorénavant leur rendre visite, recevraient ici le plus chaleureux des accueils et qu’on leur fournirait vivres et approvisionnement dans la mesure des capacités de l’île. Ils les protégeraient aussi de leurs ennemis et, si possible, ils empêcheraient les sujets britanniques (sachant qu’ils étaient l’ennemi) de débarquer tant que la paix n’aurait pas été déclarée entre les deux nations. »

La suite du document a peu d’intérêt mais il est signé par la capitaine Porter (71) et la totalité des officiers de l’Essex.

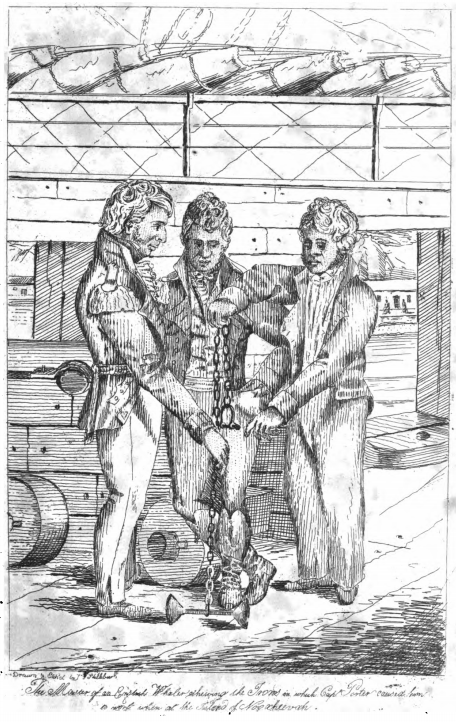

Ce document montre que, dans une poussée de royauté américaine, Porter estima opportun de s’implanter sur une éminence en vue d’y installer une batterie de canon destinée à la protection des hommes qui travaillaient dans la plaine en contre-bas. Il fit ainsi construire Maddisonville ainsi qu’une muraille encerclant le camp, qui n’est pas mentionnée dans sa royale déclaration, et qui reste désormais le témoin de sa barbarie. Le fort fut démoli et Maddisonville fut incendié aussitôt après son départ de l’île (* Plutôt après le départ de Gamble en mai 1814 ; Porter était parti en décembre 1813) ; quant à la muraille, malgré le silence de Porter à son sujet dans sa déclaration au monde, elle mérite qu’on s’y intéresse. Elle fait 1.50 m de haut, est construite en pierres et renferme un espace de forme oblongue et d’une longueur de 600 mètres ; elle fut érigée par les prisonniers anglais, forcés à travailler soit au transport des cailloux, soit à la construction même, jusqu’à l’achèvement des travaux, en plein soleil, en pleine chaleur, portant aux pieds les fers de la honte.

Afin d’éclaircir ce point, je me ferai un devoir de répéter les mots de M. Watson, capitaine d’un des baleiniers capturés par Porter, qui, tout en me montrant ces instruments de torture, s’exprimait de la façon suivante : « Oui, Sir, c’est prisonnier de ces fers (72) que j’ai transporté des chargements de cailloux ; et si vous allez un jour à Port Anna-Maria, vous y verrez un mur que j’ai contribué à construire. Nous étions sous la garde d’hommes munis de fouets et nous n’avions pas le droit de porter notre charge sous le bras, nous étions obligés de la trainer derrière nous. Jamais je ne séparerai de ces fers, aussi longtemps que je vivrai ; je les accrocherai dans un cadre pour le plaisir des yeux de ceux qui auraient envie de les voir. » J’ai essayé de me souvenir le plus fidèlement possible de ces paroles afin de les restituer dans mon journal en remontant à bord. M. Watson nous relata d’autres épreuves abjectes qu’il traversa mais je trouve amplement suffisant cet exemple d’humanité fourni par ce monarque auto-proclamé.

Le texte sous l’image : « Dessiné et gravé par le lieut. J. Shillibeer. » « Le maître d’équipage d’un baleinier anglais montrant les fers que le capitaine Porter le força à porter pour travailler sur l’île de Nuku Hiva. » (* Lors des batailles navales, les fers avec chaine que l’on voit sur l’image étaient tirés au canon sur les navires ennemis ; en tournoyant, ils dévastaient les hommes, les mâts et les voiles.)

Je continue mon récit.

Il ne parait pas inapproprié de faire ici l’éloge qui lui revient au Capitaine Downes, à l’époque premier lieutenant de l’Essex. Dans l’ensemble, il s’est apparemment comporté avec générosité, prenant sur lui d’alléger la détresse des prisonniers. Ils parlaient de lui en de termes très élogieux.

L’Essex quitta Nuku Hiva en laissant les navires capturés aux bons soins du Lieutenant Gamble des « marines » qu’on m’avait dépeint comme un tyran encore plus cruel et impitoyable que Sa Majesté (73) le Capitaine Porter lui-même. Ce gentleman resta sur place encore un bon bout de temps après le départ de l’Essex mais son attitude engendra des désertions qui fragilisaient sa position, le conduisant à précipiter son départ. Il avait décidé de remettre le Greenwich en état de naviguer et avait fait déplacer les prisonniers sur le navire où il demeurait. Ceux-ci saisirent la première occasion pour se soulever ; M. Gamble fut capturé et mis aux fers, puis fouetté six fois une douzaine de coups sur le dos en représailles de tous les châtiments donnés sans raison.

Accompagnés de quelques Américains qui les avaient rejoints, les Anglais mirent aussitôt les voiles emportant M. Gamble avec eux ; une fois déjà bien au large, ils le jetèrent dans un canot muni d’un aviron brisé et le prièrent de rentrer à terre s’il le pouvait ; entre temps, on lui avait tiré dessus et blessé le pied. Néanmoins, il réussit à rejoindre l’île où il se trouva dans une situation des plus préoccupantes ; nombre de ses hommes avait déserté et il ne pouvait plus compter sur aucun Naturel non plus. Il envoya donc à terre un canot avec des hommes en armes afin de rapporter ce qui pouvait encore être sauvé ; il croyait aussi pouvoir faire fouiller le port, et récupérer Wilson qui avait refusé de se joindre à lui contre les Naturels. Mais la malchance le poursuivait et, tandis qu’ils accomplissaient cet aimable tâche (74), le canot chavira dans le ressac et fut jeté sur la plage. Soucieux de remettre l’embarcation à flot, les hommes délaissèrent leurs armes ; c’est à ce moment-là qu’une bande de Naturels en embuscade se rua sur eux. En un clin d’œil, l’aspirant Feltus et deux hommes gisaient morts sur la plage ; le reste du groupe réussit à nager jusqu’au navire, non sans avoir échappé aux coups portés par des pierres de fronde. La situation de M. Gamble était désormais critique ; craignant une attaque depuis la terre, il fit incendier le Greenwich, fit couper ses amarres et mit les voiles en direction de Hawaii où il arriva juste à temps pour être capturé par le Cherub, un sloop de la Marine de Sa Majesté qui le transporta à Valparaiso. Température à bord : 84°, à terre, de 100° à 105°.

En accord avec toutes les tribus rassemblées, sauf les Taipī qui refusèrent de reconnaître une nouvelle puissance, il fut procédé à la prise de possession de l’île au nom de sa Majesté britannique. On tira une salve de canons en son honneur depuis le Briton et le Tagus, puis on hissa l’Union Jack devant le Palais royal. C’était notre cérémonie de départ ; tôt le lendemain matin, nous levâmes l’ancre et fîmes voile en direction de Tahuata où nous arrivâmes le 31 (* août 1814) (75) et jetâmes l’ancre dans une petite baie à l’est de Resolution bay. (* Cette anse est séparée en deux baies : Vaitahu à l’ouest et Hanamiài à l’est, où les Anglais ont jeté l’ancre.)

Le dessin est signé J. Shillibeer, avec la légende : « Vue de l’île de Ste Christine, Marquises »

Dès notre arrivée, nous eûmes la visite de quelques Naturels dont nous trouvâmes les us et coutumes semblables à ceux de Nuku Hiva, exception faite d’une forte propension au vol ; et aussi une minime différence dans leur vocabulaire. Le décor de cet endroit, tout comme dans les autres îles, frappe le visiteur par son charme sauvage et romantique. Les montagnes sont élevées, pentues et recouvertes d’une végétation des plus luxuriantes. La terre est très riche et, tout comme à Nuku Hiva, pourrait aisément être mise en valeur.

C’est sur cette île que le capitaine Wilson déposa Crook, un des missionnaires, mais je pense qu’il n’est pas resté assez longtemps pour abonnir les Naturels (* Crook est resté à Tahuata de mai 1797 à juin 1798). Sa maison se trouvait en un endroit reculé, tout près d’une rivière, à environ un mille de la grève. Les Naturels l’estimaient beaucoup.

L’eau y est bonne, et les navires peuvent s’y ravitailler facilement mais il ne faut pas être pressé. C’est dans cette anse que Peter Swack, un des hommes de Gamble (* le second de Porter) vint se joindre à nous en se plaignant fortement du comportement de ce monsieur qui, à ses dires, avait été l’unique cause de sa désertion. Je ne crois pas un instant qu’il soit monté sur le Briton dans le but de trahir son pays mais dans l’intention très simple de rentrer chez lui en toute sécurité ; d’ailleurs, sa conduite à bord fut irréprochable tant qu’il fut à nos côtés. Il corrobora l’histoire concernant le couronnement de Porter.

Les Naturels de cette île souffraient d’une fièvre intermittente et d’une sorte de malaria (* ou paludisme, inconnu en Polynésie) qu’ils soignaient en buvant le jus de certaines feuilles et baies qui semblait les soulager. C’est là que déserta Boyce, un mousse de 14 ans.

Ayant satisfait notre curiosité (car nous avions vu tout ce qui en valait la peine), le matin du 2 septembre, nous fîmes nos adieux à ce peuple amical et, vu la longueur de ce chapitre, je vais laisser le lecteur souffler un peu, en attendant de lui raconter dans le chapitre suivant un épisode intéressant de notre traversée vers le continent.

(* Il s’agit de la rencontre avec le reste des mutinés du Bounty sur l’île de Pitcairn. Seuls les officiers descendent à terre où ils sont accueillis par quelques-uns dont Friday Fletcher October Christian, le fils de Fletcher Christian meneur de la mutinerie, mort assassiné par un Noir de leur bande. Ils ne restent que quelques jours à Pitcairn et rejoignent Valparaiso fin septembre 1814, au terme d’un traversée de 30 jours.)

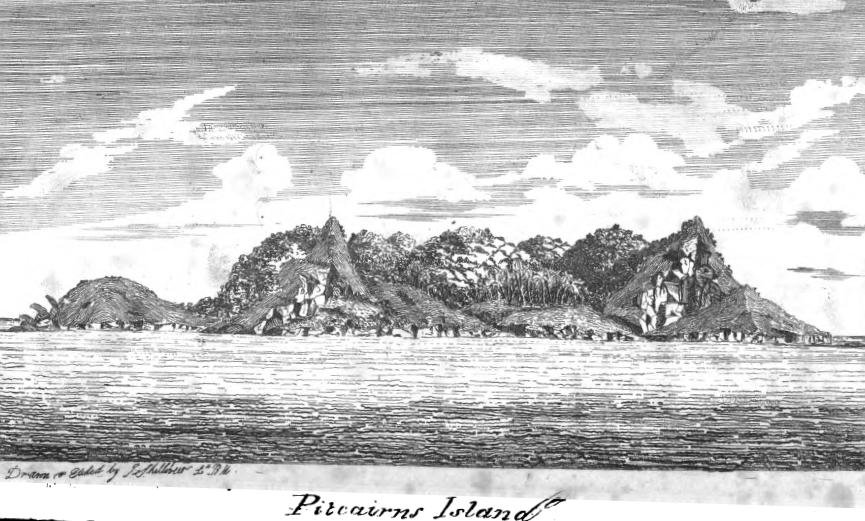

Dessin de l’île de Pitcairn par le lieutenant John Shillibeer

Traduction de Jacques Iakopo Pelleau, juin 2020, Taiohae, Nuku Hiva

Mis en conformité avec la graphie académique marquisienne le 26/08/2022.

(À l'exception de certains mots extraits des dictionnaires anciens pour lesquels la graphie originale incertaine a été conservée.)

BIBLIOGRAPHIE

*- Crook, William Pascoe - Récit aux îles Marquises, 1797-1799 ; traduit de l’anglais par Mgr Hervé Le Cléac’h, Denise Koenig, Gilles Cordonnier, Marie-Thérèse Jacquier et Deborah Pope-Haere Pō-Tahiti-2007

*- Porter, Commodore David, « Nuku Hiva, 1813-1814 ; le Journal d’un corsaire américain aux îles Marquises », éditions Haere Pō, Tahiti 2014

*- Robarts, Edward « Journal Marquisien, 1798-1806 » ; traduction de Jacques Iakopo Pelleau, Haere Pō, Tahiti, 2018.

*- Wilson, Captain James – « A Missionary Voyage to the Southern Pacific Ocean performed in the years 1796, 1797, 1798 in the Ship Duff (…) », London, Chapman, 1799

Comments est propulsé par CComment