Mis en conformité avec la graphie académique marquisienne le 26/08/2022.

AVANT-PROPOS

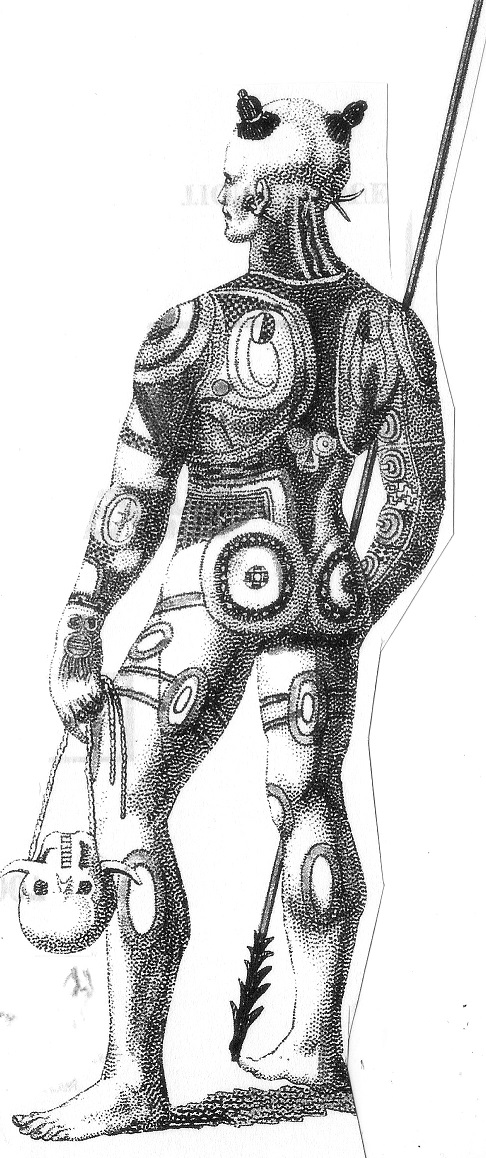

Au court de cette courte période, les nombreux scientifiques embarqués ont exécuté une grande quantité d’illustration magnifiques dont certaines sont exposées dans le texte ; pour les Marquisiens, elles sont d’une importance extrême car elles représentent nombre de leurs ancêtres en donnant des détails précieux sur les tatouages, l’habillement et les armes de l’époque.

Les dates mentionnées dans le texte sont celles de l’ancien calendrier julien en vigueur en Russie jusqu’à la révolution de 1917 à la suite de laquelle les Russes ont adopté le calendrier grégorien qui avançait les dates de 10 jours. Quand Krusenstern aperçoit Fatu Uku pour la 1ère fois le 24 avril, cela correspond en fait au 6 mai.

Les notes numérotées sont de Krusenstern ou du traducteur de l’époque ; elles étaient placées en bas en page, en l’absence desquelles, Jacques Iakopo Pelleau les a replacées immédiatement à la suite de leur renvoi.

Les notes entre parenthèses avec un * sont de Jacques Iakopo Pelleau.

Les nombres de trois chiffres entre parenthèses correspondent aux pages de l’édition de 1824 signalée dans la bibliographie en fin d’article.

Afin de faciliter la lecture du récit, l’orthographe utilisée par le traducteur de Krusenstern en 1821 pour restituer les noms des personnes, tribus, vallées, îles et pays a été conservée dans sa forme originale à la 1ère occurrence ; par la suite, c’est l’orthographe moderne de ces noms propres que Jacques Iakopo Pelleau à choisie.

PRÉAMBULE (Wikipédia)

En français, son nom usuel est Adam Jean, chevalier (ou baron) de Krusenstern. Il servit d'abord sur un bâtiment de guerre anglais en 1793, et par la suite sur des bâtiments marchands également anglais. Il fit les voyages des Indes et de la Chine. Le commerce avec l'Extrême-Orient devint le principal de ses projets et il écrivit un mémoire sur les avantages d'une navigation russe d'Amérique en Chine (l'Alaska était alors russe) et sur le développement qui devait en résulter pour le commerce des peaux exercé par la compagnie russo-américaine. Ce mémoire, négligé par les ministres du tsar Paul Ier, fut bien accueilli par Alexandre Ier, avec le soutien de l'amiral Mordvinov et du chancelier, le comte de Romanzov.

Krusenstern, nommé capitaine de la marine impériale, fut chargé de commander une expédition scientifique et commerciale, avec la mission d'explorer les côtes de l'Amérique russe (c'est-à-dire l'Alaska) et les régions septentrionales de l'Asie. Un envoyé du tsar, M. de Résanov, accompagnant l'expédition, devait, si possible, renouer des relations avec l'empire japonais. L'escadre partit de Kronstadt le 7 août 1803. Elle était composée de deux bâtiments, la Nadejda, signifiant Espoir, ou Espérance, est commandée par Krusenstern, et la Néva est sous le commandement du lieutenant-capitaine Lisianski. Des savants, dont les noms ont acquis depuis une certaine célébrité, Wilhelm Gottlieb von Tilesius von Tilenau (1769-1857) et le baron von Langsdorff (1774-1852), naturalistes, et Johann Kaspar Horner, astronome, faisaient partie de l'état-major. Quelques Japonais, naufragés en 1796 sur les îles Aléoutiennes avaient été confiés au commandant pour être ramenés dans leur pays.

Krusenstern franchit le cap Horn, visita les îles Marquises (* découvertes par les Espagnols en 1595) ainsi que les îles Washington (* les 3 îles du groupe nord, découvertes en 1791 par m’Américain Ingraham) ; il découvrit sur la côte occidentale de Nuku Hiva un excellent port, auquel il donna le nom de Tchitchagov/Tchitchagoff (* Hakauì).

Aux îles Sandwich (*Hawaii), il se sépara de la Néva, commandée par Lisianski. La mission de cet officier était d'explorer la côte nord-ouest d'Amérique. Krusenstern fit voile pour le Kamtchatka ; il y arriva le 14 juillet 1804 et en repartit le 8 septembre. Il chercha vainement, ainsi que l'avaient fait les précédents navigateurs, les îles placées sur plusieurs cartes à l'est du Japon, ces îles d'or et d'argent rendues si fameuses par les récits espagnols. Le 7 octobre, les bâtiments russes étaient en vue de Nagasaki.

L'accueil des Japonais fut tendu. L'ambassadeur et l'équipage furent tenus prisonniers à bord durant tout leur séjour. La poudre et les armes furent consignées à terre. Une flottille de trente-deux jonques cernait le navire et lui interdisait tout rapport avec les habitants. Les Hollandais parurent n'être pas étrangers au maintien de cet isolement sévère et à ces dispositions hostiles. L'autorisation accordée à Laxman, en 1792, pour l'envoi ultérieur d'un navire de commerce, fut tenue pour non avenue. La lettre de l'empereur de Russie avait été transmise à Edo (Tōkyō) : et après un séjour ou captivité de plusieurs mois, le 4 avril, Résanov reçut une réponse négative et péremptoire du souverain japonais. On invita Résanov à s'éloigner au plus tôt pour ne plus revenir, et les Russes furent avertis d'avoir à remettre à l'avenir tous les Japonais naufragés aux Hollandais, qui les renverraient par la voie de Batavia (Djakarta). Ainsi l'ambassade échoua complètement.

Le 18 avril 1805, Krusenstern quitta le Japon. Il voulait faire route entre la Corée et le Japon, et continuer sur la côte nord-ouest de l'île de Nippon (Honshū), la principale de cet empire, les recherches laissées incomplètes par la Pérouse, à cause des mauvais temps. Mais il éprouva les mêmes obstacles, et fut obligé de se rendre directement au détroit de Sangar. Il côtoya le rivage ouest d'Yesso (Hokkaidō), et franchit le détroit de La Pérouse. Enfin il reconnut et explora l'île de Tchoka (ou Sakhaline) et les îles Kouriles méridionales.

Krusenstern contribua grandement à étendre la géographie nautique et physique de ces régions, pour ainsi dire inconnues… Il enrichit également d'observations et de notions nombreuses et d'une grande valeur l'histoire naturelle, l'ethnographie et la linguistique. Par exemple, il regroupa dans un même archipel, les seize atolls qu'il baptisa îles Gilbert (aujourd'hui Kiribati), du nom du capitaine britannique Thomas Gilbert qui les avaient traversées sans les explorer en 1788. Le comte de Résanov quitta le navire de Krusenstern au port de Petropavlovsk, dans le Kamtchatka et s'y signala par sa conduite inhumaine à l'égard d'une colonie japonaise.

Krusenstern, après de nouvelles et importantes explorations dans la région des îles Kouriles et au nord de la Tartarie, vers l'embouchure du fleuve Amour, revint à Petropavlovsk le 29 août et le 30 novembre à Macao, où la Néva le rejoignit le 3 décembre. Les peaux apportées par ce dernier navire furent vendues à Canton pour un prix considérable. Il quitta la Chine le 9 février 1806 et le 30 août il était à Kronstadt, la Néva étant arrivée le 17 août.

Pendant la durée de l'expédition, c'est-à-dire trois ans et douze jours, Krusenstern n'avait pas perdu un seul homme. Ce rare bonheur était moins dû à sa sollicitude paternelle envers ses marins qu'à son éminente capacité maritime. C'est le premier Russe à accomplir un tour du monde.

Krusenstern mourut le 24 août 1846 dans son domaine, le château d'Aß, situé à Gilsenhof (aujourd'hui à Kiltsi) dans le gouvernement d'Estland (actuelle Estonie). Il fut enterré à la Cathédrale Sainte-Marie de Tallinn.

Œuvre

Krusenstern publia la relation de son voyage sous le titre de Voyage autour du monde dans les années 1803-1806, Saint-Pétersbourg, 1810-1812, 4 vol. et atlas de 104 cartes (en allemand). Cet ouvrage fut bientôt traduit dans la plupart des langues de l'Europe. On doit rattacher à ce récit celui de Lisianski : Description d'un voyage autour du monde, Saint-Pétersbourg, 1810.13, 2 vol. in-8° (en russe), traduit en allemand par Pansner, celui de Langsdorff : Observations sur un voyage autour du monde dans les années 1803-7, Francfort, 1812, 2 vol. in-8° avec planches, et l'ouvrage de Tilesius : Fruits pour l'histoire naturelle de la première circumnavigation impériale russe accomplie sous le commandement de Krusenstern, Saint-Pétersbourg et Leipzig, 1813, in-8° (en allemand).

CHAPITRE VI

DEPUIS LE MÉRIDIEN DU CAP HORN JUSQU’À NOTRE ARRIVÉE À NUKU HIVA

Nous doublons la Terre du Feu - Abaissement extraordinaire du baromètre - La tempête sépare les deux bâtiments - Le plan du voyage changé - Nous coupons le tropique du sud - Suite d'observations de la lune pendant 6 jours - Erreur de nos chronomètres - Nous voyons quelques-unes des Marquesas de Mendoza - Nous côtoyons l'île Ua Huna - Arrivée à Nuku Hiva - Nous mouillons au Port d'Anna-Maria.

Nous doublâmes le Cap Horn le 5 mars à 8 heures du matin, quatre semaines après notre départ de Sainte-Catherine. Peut-être n'a-t-on jamais fait cette traversée en si peu de temps. Le vent changeait presque à toute heure du N. E. à l'O. Il continua ainsi pendant plusieurs jours sans être très-fort. Le temps était sombre et nébuleux. Deux fois nous perdîmes de vue la Néva pendant quelques heures. La houle était très-grosse de l'O., et fatiguait extrêmement notre bâtiment. Le 5 mars à 11 heures du matin, M. Horner profita de l'apparition (135) momentanée du soleil pour prendre quelques hauteurs qui donnèrent, pour notre latitude, 59° 58'. Elle était de 60° 09’, d'après la marche du vaisseau. C'est la plus haute latitude méridionale que les vents d'O. nous aient forcé d'atteindre. La longitude, selon nos chronomètres, conclue des mêmes hauteurs était de 70° 15'.

Le 7 mars, le soleil se fit voir à midi. Les observations prouvèrent de nouveau que le courant nous avait poussés, presque directement à l'E., de 15 à 14 milles par jour.

Le 9 mars la mer fut si tranquille, que nous pûmes faire l'expérience de la machine de Hales. A 100 brasses, le thermomètre indiquait 1 ½ degré, à 60 brasses 2 ½, et à la surface de l'eau 2 5/4, tandis que la température de l'air était de 4 degrés. Ce même jour on trouva, par plusieurs azimuts, que l'aiguille déclinait de 27° 40’ à l'E. C'est la plus grande déclinaison que nous ayons observée dans ces hautes latitudes australes. La latitude du vaisseau était alors 59° 20', et la longitude, suivant les chronomètres, 72° 45’.

Le 11 mars, je calculai que nous étions à un demi-degré à l'O. du Cap de la Victoire. Je continuai cependant ma route à l'O., ne me fiant pas à la durée du vent de S. qui soufflait, pour la première fois, depuis que nous avions doublé le Cap San - Juan. Je voulais (136) aussi me mettre hors de la portée des vents d'O. qui dominent dans ces parages jusqu'au tropique, afin de pouvoir, en cas de besoin, gouverner au N. ; ce qui n'était possible que par un méridien plus occidental. Ces raisons me déterminèrent à ne faire route au N. qu'après être parvenu au 80ème degré de longitude. L'exemple du capitaine Bligh m'invitait à prendre cette précaution : car, quoiqu'il fût déjà au 77ème degré de longitude, il ne put doubler le Terre-du-Feu, et fut contraint d'aller au Cap de Bonne Espérance.

Le 14 mars, nous étions par 56° 13’ S. et 82° 56’ O. (d'après le calcul du vaisseau 86° 27') ; nous étions alors à 8 degrés à l'O. du Cap Pillar, le plus occidental de la Terre-de-Feu. Je ne doutais plus de pouvoir le doubler, même par le temps le plus contraire. Je gouvernai donc au N. O. autant que le vent le permettait, en me tenant cependant entre les deux lignes de route du 1er et du 2ème voyage de Cook. Je m'attendais à des vents de S. ; mais nous n'eûmes presque toujours qu'un vent de N., qui, le 16, fut impétueux. Les lames étaient très-hautes, et se croisaient en tant de directions différentes, que le vaisseau en fut plus fatigué que si nous eussions eu une tempête. Le baromètre resta extraordinairement bas pendant plusieurs jours : il fut, le 17 dans (137) la nuit, à 28 pouces 45'. Une seule fois, durant tout le voyage, le 1er octobre de cette année, il descendit aussi bas. Une grosse houle du N. O., et les nuages qui, le 18, arrivaient rapidement du même point, nous annonçaient une tempête. Nous fîmes donc des préparatifs en conséquence ; mais le temps fut très-beau et presque calme. La nuit précédente il était tombé une forte rosée ; on la regarde ordinairement comme l'indice du voisinage de la terre. Il n'est cependant pas vraisemblable qu'il en existe une dans ces parages. Notre latitude était de 55° 46', et la longitude de 89° 00'. Nous trouvâmes, entre plusieurs observations, que la déclinaison était de 19° 59’ 20" à l’E., et l'inclinaison de 75° 30’ S.

Le 21 mars, à 8 heures du matin, nous avions, d'après mon calcul, passé l'ouverture du détroit de Magellan, puisque le Cap de la Victoire, à son extrémité septentrionale, nous restait, dans ce moment, à l'E., à la distance de 650 milles. Nous avions ainsi doublé, en 24 jours, la Terre-des-États et la Terre-de-Feu, par conséquent en bien moins de temps qu'on n'eût pu l'espérer dans cette saison avancée. Le baromètre reprit ici sa hauteur ordinaire. Pendant toute la durée de notre navigation autour de la Terre-de-Feu, il s'était constamment (138) tenu, par tous les temps, à 6 lignes plus bas qu'avant d'arriver dans ces parages. Je continuai de gouverner au N. O. pour ne pas suivre la route parcourue par Byron, Wallis, Carteret, Bougainville, Cook et autres navigateurs plus récents : tous, excepté Cook à son premier voyage, s'étaient dirigés presque directement au N. en sortant du détroit de Magellan. Nous eûmes pendant trois jours un vent de S. très-frais, qui, malgré sa force, n'élevait pas la moindre lame. La mer était aussi tranquille que dans une baie. Le baromètre monta à 30 pouces 3’, plus haut par conséquent que nous ne l'avions encore vu dans toute la campagne. Le ciel cependant restait couvert. Enfin le 24 mars le vent souffla avec violence du N. N. E., puis passa au N. N. O. Les lames étaient si hautes et la bruine si épaisse, que nous perdîmes de vue la Néva. Ce temps sombre et orageux continua, et la Néva ne répondit pas aux coups de canon que nous tirâmes pour signal. Il paraissait donc que nous étions décidément séparés, et j'en fus persuadé lorsque le temps s'éclaircit. Il n'était pas vraisemblable que nous puissions nous rejoindre avant d'arriver à Nuku Hiva (* désormais Nuku Hiva). Notre latitude était, ce jour-là, de 47°09', et notre longitude, d'après les chronomètres, 97° 04’.

( … )

17, 18, 19 avril 1804

(144) Je renonçai donc pour le moment au projet de toucher à l'île de Pâques dont nous étions encore éloignés d'environ 50 milles à l'O. ; quoique je dusse présumer que le capitaine Lisianskoï (* ou Lisianski Youri, commandant le second navire, la Néva), qui ne pouvait connaître ma résolution d'aller directement au Kamtchatka, ferait route pour l'île de Pâques dans l'espérance de m'y rejoindre. Le vent ayant soufflé pendant deux jours de suite du S. E. et de l'E.S.E., nous crûmes avoir atteint les vents alizés ; mais il retourna bientôt au N. E. et au N. N. E. Je changeai ma route d'un ou de deux points, suivant que nous nous rapprochions plus ou moins de celle de Wallis ou de Bougainville. Un matelot se tenait constamment au haut du grand mât pendant le jour, et une autre sur le mât de beaupré pendant la nuit. J'avais promis une gratification à celui qui découvrirait la terre ; elle était de 19 piastres pour le jour, et de 20 piastres pour la nuit.

Le 17 avril, nous coupâmes le tropique du Capricorne par 104º 30’ O. Le temps clair et serein nous permit, le 18 et le 19 avril, de prendre plusieurs distances de la lune au soleil. Celles du 18, réduites à midi, donnèrent pour notre longitude 106° 51'23", et celles du 19, 198° 04’ 12". Le chronomètre d'Arnold, nº 128, indiqua le premier jour 107° 20° 52", et le second jour 108° 29'15. (145) Ainsi, par la moyenne, 27’ 46" trop à l'O. La déclinaison de l’aiguille, au 18 avril par 22° 20' de latitude, était de 5° 49’ ; et au 21, par 20° 58’ de latitude et 108° 46 de longitude 5° 12' à l'O. La déclinaison ayant peu varié jusqu'aux îles Sandwich, c'est-à-dire étant restée entre 5 et 5° 1/2 à l'E., j'en ferai rarement mention.

Le 22 avril, après avoir essuyé de violents coups de vent qui se succédèrent rapidement du N. E et du S. E et déchirèrent quelques vieilles voiles, nous rencontrâmes par le 20° 00' de latitude le véritable vent alizé de l'E. S. E. qui, tantôt plus frais, tantôt plus faible, mais toujours accompagné de beau temps, nous conduisit jusqu'aux îles Washington.

La chaleur augmentait beaucoup : le thermomètre de ma chambre, l'endroit le plus frais du vaisseau, monta jusqu'à 22° ½, et celui qui était sur le pont, à l'ombre, à 25°. Nous profitâmes de ce beau temps continu pour prendre, pendant six jours consécutifs, une suite de distances de la lune au soleil. Ces observations sont importantes en ce qu'il en résulte pour les îles Washington et les Mendocines (* autre nom des Marquises du sud-est) une latitude différente de celle qui a été assignée à celles-ci par Cook, et aux premières par Marchand et Wilson. Nos observations méritent de la confiance par leur concordance (146) et d'autant plus que la plupart ont été calculées sur les tables de Burg. Elles nous ont fait reconnaître une erreur de 1º 00’ 5" à l'O. dans le chronomètre n°. 128 : erreur qui se trouve dans toutes nos déterminations chronométriques de longitude des 6 et 7 mai.

Je dirigeai ma route de manière à me trouver à égale distance entre l’île Fatougou (Hood’s Island de Cook) (* désormais Fatu Uku) et Ouahouga (Riou’s Island d'Hergest) (* désormais Ua Huna) : on doit dans cette position pouvoir voir les deux îles. Dans la nuit du 5 mai, nous éprouvâmes un violent orage accompagné d'une grosse pluie et de fortes rafales : le ciel s'éclaircit un peu dans la matinée ; mais il resta pourtant si nébuleux, qu'il fut impossible de prendre aucune distance lunaire. À midi, notre latitude était de 9° 26' S. ; la longitude, d’après les chronomètres (corrigée par nos dernières observations), fut de 137° 08’ O : le vent alizé soufflant grand frais nous fîmes 6 petites voiles pendant la nuit. Au point du jour, nous aperçûmes l'île Fatu Uku qui nous restait au S. 50° O. à la distance de 35 à 38 milles. Cette île est haute, mais petite : ce n'est qu'un rocher tronqué à peu près horizontalement à son sommet et un peu incliné du nord au sud. À son extrémité septentrionale, on aperçoit, mais faiblement, une séparation entre deux hauteurs. Sur la carte de Cook, on voit (147) à la côte du S. quelques rochers que nous n'avons pas aperçus ; mais nous en avons vu plusieurs sur les côtes du N. O. et de l'O. : quelques-uns sont assez hauts et entièrement ronds, tandis que d'autres ont une forme pyramidale. Ils sont éloignés de l'île de 250 à 500 toises. Cook n'a pu les voir à cause de leur situation. Ne s'étant pas avancé au-delà de 9° 20’ N., il avait alors cette île à l'O.S. O.

À 6 ½ heures nous vîmes aussi l'île Ohivaoa, nommée la Domenica par Mendaña (* Désormais Hiva Oa). Nous la prîmes d'abord pour l'île Motane (San Pedro de Mendaña) (*désormais Motane/Mohotane/Mohotani) : nous avions sa pointe E. au S. O. de la boussole et le milieu au S. 70° 30' O. La vue de cette île répond très-bien à la description que Cook en donne ; mais à la distance de 35 milles où nous nous trouvions, il nous fut impossible de l'examiner plus particulièrement.

À 7 heures nous avions son extrémité E. au vrai S. Au moment même, M. Horner et le lieutenant Löwenstern prirent la hauteur du soleil, et trouvèrent, en corrigeant l'erreur des chronomètres, sa longitude de 138° 21' 30" : nous ne pûmes voir assez distinctement la pointe O. de cette île.

À 8 heures, je gouvernai à l'O. N. O. afin d'avoir à midi l'île Ua Pou à l'O., ce qui était le moyen le plus sûr d'en déterminer (148) exactement la latitude. À 10 heures, nous l’aperçûmes à l'O. ¼ N, et quelques minutes après, le milieu de l’île Fatu Uku se trouvait directement au vrai S. Sa longitude, d'après nos observations, est de 138º 29’ 30" ; elle diffère de 18’ 30’’ de celle de Cook, qui est de 138° 48’. Nous trouvâmes aussi, d'après la liaison de nos angles et de nos relèvements, la latitude de 3 minutes plus septentrionale.

Au moment même de la culmination du soleil, nous aperçûmes un double pic dans l’île Ua Pou à l’O. vrai et à la distance de 18 milles. La hauteur du méridien, observé très exactement avec des sextants de Trougthon et de Ramsden, par M. Horner, le lieutenant Löwenstern et moi, donna pour latitude 8° 55’ 58’’ qui est donc celle de ce double-pic, lequel me parut situé entre le N. et le S., quoique peut-être, un peu plus dans cette dernière direction. L'île Fatu Uku, que nous perdîmes bientôt de vue, se trouvait à midi au S. 18° O.

Je prolongeai alors l’île Ua Huna à la distance de 6 à 7 milles, laissant, de temps en temps tomber la sonde sans trouver fond à 100 brasses. Cette île est d'un aspect remarquable ; elle s'élève de l'E à l'O. à une hauteur considérable, présentant dans son centre une assez grande montagne, presqu'entièrement à pic à l'O. : ce n'est qu'à une petite distance à l'O. que l'on découvre le double pic. Lorsque nous eûmes l'extrémité de l'île au NO ¼ O., le double pic disparut et la montagne du milieu se présenta comme une grande coupole, sur le flanc occidental de laquelle on remarquait une élévation pyramidale. On voit à la côte du S. deux enfoncements, où il serait possible de mouiller ; mais on n’y serait pas assez à l'abri des vents. La partie occidentale de l'île me sembla la plus fertile car, quoiqu'elle soit assez haute, elle est plus unie que l'orientale, où des rochers escarpés forment une suite de pics séparés par des vallées profondes. Ces pics la font un peu ressembler à la Terre-des-États (* ?), sans cependant lui donner une apparence si âpre.

On voit en avant de la pointe O. de l’île, un gros rocher isolé d'environ un mile et demi de circonférence. Entre ce rocher et l'île git une grosse masse de roches, plate et semblable à une pierre tumulaire. L’île, après s'être insensiblement abaissée, se termine à l’O. par un rocher escarpé, très-saillant et obtus. On prétend que, derrière ce rocher, il y a un bon port ; nous ne pûmes nous en assurer. Nous eûmes beau côtoyer cette île à une petite distance et par un vent médiocre, aucune pirogue ne parut, et nous ne vîmes pas un seul insulaire. Nous aperçûmes cependant de la fumée en divers endroits. (150)

Aussitôt que nous eûmes la pointe de l'île au N., M. Horner saisit le moment de prendre la hauteur du soleil pour déterminer la longitude d'après les chronomètres ; elle se trouva, avec la correction, de 139° 05' 00". Cette île se dirige de l'E. N. E. à l'O. S. O. : sa longueur est de 9 milles. Sa forme s'accorde assez avec les dessins qu'en ont donnés le lieutenant Hergest et l'astronome Gooch ; cependant, la partie méridionale n'est pas la même dans l'un et dans l'autre. Hergest, au reste, ne s'est approché que du côté occidental. Le centre de l'île Ua Huna est, d'après nos observations, par 8° 54'30" S. ; selon Hergest, il est par 8° 50 50" S. et 139° 09’ 00’’ O.

À 5 heures après midi, nous découvrîmes l'île de Nuku Hiva (*Désormais Nuku Hiva) ; mais la brume qui l'environnait nous empêcha de pouvoir estimer au juste la distance. À 6 heures, je fis serrer toutes les voiles, à l'exception du grand hunier. La carte d'Arrowsmith qui m'inspirait plus de confiance que celle d'Hergest, marquant 27 milles pour la distance de Ua Huna à Nuku Hiva, je gouvernai au N. après avoir fait la moitié de ce chemin ; mais après une heure de marche, je me trouvai si près de terre, que je fus obligé de revirer au S. Il en résulte que la distance est mal indiquée, et notre calcul nous en a convaincu. Elle n'est en effet que de 18 milles, prise depuis la côte occidentale de Ua Huna jusqu'au Cap-Martin, pointe S. O. de Nuku Hiva. Hergest la porte à 20 milles et Wilson à 24. Je ne comprends pas pourquoi Arrowsmith a rejeté les déterminations d'Hergest, qui méritait cependant quelque confiance en qualité d'élève de Cook et d'astronome. Il est vrai qu'Hergest n'est pas toujours très-exact : cependant, il l'est bien plus que Marchand et Wilson. Sa carte de Ua Huna était la seule qu'Arrowsmith pût copier, puisque Marchand n'avait point vu cette île et que Wilson ne l'avait peut-être aperçue que de loin. Je ne connais rien du travail de l'Américain Ingraham qui, le premier, a découvert Ua Huna, ni de ses compatriotes qui ont ensuite vu cette île.

Au point du jour, je gouvernai sur la pointe S. E. de l’île Nuku Hiva, éloignée de 15 milles au N. O. Nous avions l'île Ua Pou au S. O. à la distance de 24 milles. Ses pics nombreux lui donnaient l'apparence d'une vieille ville avec beaucoup de hauts clochers. À 10 heures, nous étions en face de la baie de Home (*Hooumi), nommée par Hergest Comptroller's bay (* La Baie du Contrôleur qui baigne les vallées de Hooumi, Taipivai et Hakapaa.) ; je mis en travers, et envoyai le lieutenant Golovatcheff avec le pilote prendre des sondes. Le Cap-Martin et la pointe occidentale de la baie, surtout le premier, se distinguaient par leurs formes saillantes et hachées. Un gros rocher noir (152) situé à ½ mille à l’O. du Cap-Martin, est aussi un signe très remarquable pour reconnaître Comptroller’s bay. Quoique cette baie soit assez à l’abri des vents, elle ne paraît pas très-commode. Nous vîmes quelques insulaires courir çà et là sur le rivage ; cependant il ne vint point de pirogue, quoique le vent fût faible, ce qui nous donna une mince idée de leur navigation : notre séjour ne nous a pas fait changer d’opinion.

Nous n’avons pas trouvé fond à 2 milles de terre. Bientôt après, la sonde rapporta 500 brasses, fond de sable fin. Cette profondeur ne diminuait que de 15 brasses, car on en trouve encore 55 près de la côte. Après avoir expédié les canots, je prolongeai la terre à 1 mille de distance de plus, sans voir le port nommé Port-Anna-Maria par Hergest. La côte n’offre qu'une suite presque continue de rochers perpendiculaires, auxquels aboutit une chaîne de montagnes qui s'étend dans les terres. L'aspect sombre de ces rochers n'est égayé que par de belles cascades qui, à peu de distance l’une de l'autre, se précipitent dans la mer d'une hauteur de 1000 pieds. Nous découvrîmes au sommet d’une de ces montagnes un bâtiment carré en pierre ressemblant à une tour peu élevée, sans toit et entouré d'arbres. Je le pris d'abord pour un moraï ou un cimetière ; mais n'ayant rien vu (153) de pareil dans le moraï de la vallée Tayo-Hoae (* Désormais Taiohae) que nous visitâmes pendant notre séjour, je crois que c’est une espèce de fort, quoique nous n’ayons pu tirer des insulaires aucune lumière sur ce point. La curiosité avait sans doute attiré une partie des Naturels que nous apercevions sur les rochers les plus près du rivage : la plupart cependant s'occupaient à pêcher à la ligne.

À 11 heures, nous aperçûmes à l'O. une pirogue qui venait à nous ; elle était conduite par huit rameurs et avait un balancier. Nous ne fûmes pas peu surpris de lui voir hisser un pavillon blanc. Ce signe de paix nous fit soupçonner la présence de quelque Européen ; nos suppositions furent bientôt confirmées : c'était un Anglais ; mais il nous fut impossible au premier coup d'œil de le distinguer des indigènes dont il avait pris entièrement le costume, qui ne consiste qu'en une ceinture autour des reins. Il me montra le certificat de deux capitaines américains à qui il avait été utile pendant leur séjour, surtout pour leurs provisions d'eau et de bois, et qui attestaient sa bonne conduite.

J'acceptai ses services avec plaisir, car j'étais bien content de rencontrer un aussi bon interprète. Ignorant entièrement la langue du pays, je n'aurais pu sans son secours former sur cette île que des conjectures souvent erronées. Cet Anglais, nommé Roberts, (* En réalité, le beachcomber anglais ; Edward Robarts – voir bibliographie) nous raconta (154) qu'il était à Nuku Hiva depuis sept ans, après en avoir passé deux autres à Santa-Christina (* Tahuata) ; les matelots d'un vaisseau marchand anglais, révoltés contre leur capitaine, l'y avaient déposé, parce qu'il avait refusé d'entrer dans leur complot. Il avait épousé récemment une parente du roi (* une ses sœurs, Hinaoaiata), et ce mariage lui donnait une grande considération : elle le mettait à même, ajouta-t-il, de nous rendre d'importants services. Il nous avertit en même temps de nous défier d'un Français qui, ayant déserté d'un navire anglais, vivait aussi à Nuku Hiva depuis quelques années. Il nous le dépeignit comme son ennemi mortel, qui employait tous les moyens possibles de le dénigrer auprès du roi et des insulaires, et qui même avait plusieurs fois attenté à sa vie. Est-il possible que la haine innée des deux nations, l'une contre l'autre, se montre même en ces lieux séparés de l'Europe par la moitié du globe !

Pendant mon séjour à Nuku Hiva, je fis tous mes efforts pour réconcilier ces deux hommes. Je leur exposai avec force les motifs puissants qui devaient les engager l'un et l'autre à vivre en bonne intelligence. Transportés par leur destinée au milieu d'un peuple qu'ils peignaient eux-mêmes comme faux, perfide et cruel, ils ne pouvaient que, par leur union intime, employer avec prudence la supériorité de leurs connaissances (155) à se soutenir contre l'île entière ; tandis qu'au contraire, la manière dont ils vivaient ensemble les exposait chaque jour l'un et l'autre à être la victime de leur malheureuse discorde. Ils me promirent de se réconcilier et se donnèrent même la main en ma présence en signe de paix ; mais l'Anglais me dit en face du Français qu'il ne pouvait compter sur un raccommodement sincère, puisqu'il avait déjà prié plusieurs fois son adversaire de vivre de bon accord ensemble, sans jamais y avoir réussi. Il ajouta avec emphase qu'il serait plus facile de mettre à flot cet îlot (en montrant un rocher au bord de la mer), que d'inspirer à Joseph Cabri (1) des sentiments d'amitié pour lui.

(1) C'est ce même Joseph Cabri, qui, venu en 1817 à Paris, y faisait voir ses tatouages pour de l'argent. (Note du traducteur.)

À midi, nous mouillâmes dans le port d'Anna-Maria, par 16 brasses, fond de sable fin et de glaise, à la distance d'environ un demi-mille de la côte du N. et un quart de mille de celle de l'E., ayant la petite île Moutonoe (* l’îlot-sentinelle Motunui), qui forme le côté occidental de l'entrée, au S. 30° O., et l’île Mattaou (* l’îlot-sentinelle Mataùapuna), située à la côte orientale droit au S. ; la petite rivière qui nous fournissait de l'eau mous restait au N. O. (156)

CHAPITRE VII

SÉJOUR À NUKU HIVA

Commerce d'échange avec les insulaires. – Manque absolu de viande - Visite au Roi – Arrivée de la Néva – Mésintelligence avec les indigènes – Ils courent aux armes – Seconde visite au Roi – Pacification – Moraï – Découverte du port de Tchitchagoff – Description de la vallée Hakauì – Départ pour les îles Sandwich.

___________________

À peine avions nous laissé tomber la première ancre que nous fûmes environnés de plusieurs centaines d’insulaires qui nous offraient des cocos, des fruits à pain et des bananes. Nous n’avions à leur offrir en échange que des morceaux de vieux cercles de fer de cinq pouces de longueur dont j’avais fait provision à Cronstadt. Un de ces morceaux était le prix ordinaire de cinq cocos ou de trois ou quatre fruits à pain. Les insulaires paraissaient y mettre une grande valeur ; mais une hache ou une cognée était le comble de leurs vœux. À la vue du plus petit morceau de fer, ils témoignaient une joie enfantine, qu'ils exprimaient par des éclats (157) de rire. Ils montraient d'un air triomphant ce trésor à leurs camarades moins heureux. Cette joie prouve qu'ils n'avaient eu que bien peu d'occasions d'acquérir un métal si précieux. En effet, Robarts nous dit que depuis sept ans on n'avait vu, à Nuku Hiva que deux navires américains.

Ayant appris que les cochons étaient rares dans l’île, je déclarai que je ne donnerais des haches et des cognées que pour un de ces animaux, les vivres étant le principal objectif de ma relâche. J'avais expressément défendu, dès notre arrivée, à tout mon monde, d'échanger la moindre chose contre des curiosités du pays, avec promesse de permettre ce trafic, quelques jours avant notre départ, dès que nous aurions une provision de vivres suffisante. Je nommai le lieutenant Romberg et le docteur Espenberg pour présider aux échanges. Ils pouvaient seuls acheter des vivres ; c’était l’unique moyen de maintenir l’ordre. Mais au bout de quelques jours, m'étant convaincu de l’impossibilité d'obtenir des cochons, et en même temps de la facilité de se procurer des cocos, je levai la défense ; chacun put acquérir à sa fantaisie, des curiosités de l’île.

Le roi, avec toute sa suite, vint à bord à 4 heures après midi. Il se nomme Tapega Kettenovie (* Tāpiika Kiatonui, chef de la tribu des Teii qui occupe la baie de Taiohae). C'est un homme de 40 à 45 ans, bien fait (158), robuste, le col épais ; il a le teint brun, presque noir. Il était tatoué partout, jusque sur la tête, dont quelques parties avaient été rasées exprès. Du reste, rien ne le distinguait de ses sujets ; car, à l'exception du tchiabou (2), il était entièrement nu.

(2) Note du traducteur : le tchiabou est une ceinture que les sauvages portent autour des hanches ou des reins : elle porte le nom de maro aux îles Sandwich (* Hawaii). * Note de Jacques Iakopo : il s’agit du mot marquisien hiapo désignant le pagne/hami fabriqué à partir de l’écorce des racines des jeunes banians ; de couleur brun-rouge, il était réservé aux chefs et à leurs fils.)

Après l'avoir conduit dans ma chambre, je lui donnai un couteau et une pièce d'étoffe rouge, longue d'une vingtaine d'aunes, dont il s'enveloppa aussitôt les hanches. Je fis aussi des présents à sa suite, composée principalement de ses parents, quoique Robarts me conseillât de n'être pas si généreux : car ces gens-là, me disait-il, sont étrangers à la reconnaissance, et aucun insulaire, pas même le roi, ne vous donnera la moindre chose en retour. Je ne manquai pas de faire observer au roi la grandeur de nos vaisseaux et le nombre de nos canons, en l'assurant que je n'avais pas l'intention de m'en servir contre ses sujets, et je le priai de leur bien recommander de ne rien faire qui nous forçât d'user de voies de fait. Je m'imaginais alors que l'autorité du roi était aussi grande ici qu'aux îles Sandwich et aux îles de la Société (* Tahiti) ; mais je fus bientôt détrompé. Quand il fut remonté sur le pont (159), de petits perroquets du Brésil attirèrent son attention, et lui causèrent autant d'étonnement que de plaisir. Il s'assit et resta quelques minutes à les considérer. Je crus devoir lui en offrir un, comme le moyen le plus sûr de gagner son affection. Robarts, qui blâmait ma libéralité, ne lui traduisit pas exactement mes offres ; car je reçus le lendemain un cochon en échange.

Au coucher du soleil tous les hommes, sans exception, retournèrent à terre ; mais une centaine de femmes restèrent encore près du vaisseau, autour duquel elles nageaient depuis plus de cinq heures, employant tout leur art à faire connaître le but de leur visite. Il était impossible de ne pas les comprendre ; leurs attitudes et leurs gestes étaient trop significatifs. Les occupations de l'équipage, qui ne pouvaient être interrompues, empêchèrent sans doute les matelots de donner beaucoup d'attention à ces agaceries. J'avais d'ailleurs défendu positivement d'admettre qui que ce fût à bord, n'importe le sexe, excepté la famille royale. Mais à la nuit tombante, ces pauvres créatures demandèrent, d'un ton si lamentable, la permission de monter à bord, que je ne pus la leur refuser. Je crus pouvoir d'autant plus montrer de l'indulgence sur ce point, que tout mon monde jouissait de la meilleure santé, et (160) que Robarts m'assurait que l'île était exempte de maladie. Cependant je mis des bornes à cette complaisance : deux jours après, je ne laissai plus venir de femmes à bord, quoiqu'il s'en présentât tous les jours plus de cinquante, qui nageaient autour du vaisseau ; elles ne s'en éloignèrent qu'après qu'on eut tiré quelques coups de fusils par-dessus leurs têtes. Je croirais volontiers que cette dégradation du sexe féminin doit être moins attribuée à leur légèreté ou à leur libertinage, qu'à leur obéissance aux volontés tyranniques et brutales de leurs pères et de leurs maris, qui les envoyaient pour obtenir par elles du fer et d'autres bagatelles. En effet, ces hommes venaient le matin, en nageant, au-devant d'elles, recueillir ce qu'elles avaient reçu. J'ai vu un homme amener à la nage une jeune fille de dix à douze ans (c'était sans doute la sienne), et l'offrir à qui voudrait le payer : mais ce qui excita mon étonnement et mon dégoût, fut une enfant de huit ans au plus, aussi peu retenue et aussi prodigue de ses faveurs que ses sœurs de dix-huit ou de vingt ans. Je considérai quelque temps cette malheureuse avec un mélange de pitié et d'horreur : c'était absolument une enfant, riant et folâtrant, comme on fait à son âge, sans la moindre idée de son malheureux état.

Le lendemain, dès 6 heures du matin, (161) le vaisseau était environné de plusieurs centaines d'insulaires qui nous offraient à acheter des cocos, des bananes et des fruits à pain. Toute la famille royale vint à bord à 7 heures : je la conduisis dans ma chambre, et j'offris un présent à chacune des personnes qui la composait. Le portrait de ma femme attira particulièrement leur attention, ils s'arrêtèrent longtemps à le considérer, et exprimèrent, avec air de satisfaction leur admiration et leur étonnement. Ils se faisaient surtout remarquer l'un à l'autre la frisure, qu'ils regardaient sans doute comme une grande beauté. Un miroir ne les surprit pas moins. Ils examinèrent avec soin le derrière de la glace, pour s'en expliquer le merveilleux effet. Un grand miroir dans lequel ils pouvaient se voir de la tête aux pieds, fût pour eux une chose très-extraordinaire. Le roi surtout prenait beaucoup de plaisir à s'y regarder ; et chaque fois qu'il entrait à bord, soit vanité, soit curiosité, il courait aussitôt à ma chambre se placer devant la glace, et y restait souvent des heures entières. Je m'étais proposé d'aller à terre pour rendre une visite au roi, et chercher en même temps une bonne aiguade. Mais afin que le vaisseau ne fût point surchargé d'hôtes incommodes pendant mon absence, je fis tirer un coup de canon et arborer en même temps (162) pavillon rouge. C'était déclarer dès ce moment le vaisseau tahbou (3), et tout commerce interrompu.

(3) Le mot tahbou (* tabou, en français ; tapu, en marquisien) étant assez connu par les voyages de Cook, je crois inutile d'en donner ici l'explication. Mais on verra dans le chapitre suivant jusqu'où va sa puissance dans l'île de Nuku Hiva.

Aussi personne ne vint à bord. Cependant, ceux qui nageaient autour du bâtiment paraissaient s'éloigner avec peine. À 10 heures, je me fis conduire à terre, accompagné de l'ambassadeur et d'une grande partie de mes officiers. Quoique les dispositions pacifiques des habitants et l'amitié qui paraissait régner entre le roi, ainsi qu'entre sa famille et moi, me fissent espérer une bonne réception, je crus prudent toutefois de me tenir sur mes gardes ; et, en conséquence, je fis accompagner ma chaloupe d'un second canot. Tous les matelots avaient une paire de pistolets et un sabre. J'avais en outre 6 soldats armés, et chaque officier portait de même ses armes. L'Anglais et le Français nous servaient d'interprètes.

Une foule d'habitants des deux sexes étaient rassemblés sur le rivage, où nous ne pûmes débarquer qu'avec difficulté à cause de la force du ressac. Quoique ni le roi, ni personne de sa famille ne fût présent, la conduite du peuple fut respectueuse et polie. Après avoir goûté de (163) l'eau que je trouvai très-bonne, je marchai vers une maison peu éloignée, et dans laquelle le roi nous attendait. Lorsque nous en fûmes à cinq cents pas, nous vîmes arriver vers nous l'oncle du roi, qui est en même temps son beau-père, et qui n'est connu ici que sous le nom de père du roi (* Probablement Puakahuhu, 2ème époux de Putahaii, mère de Kiatonui ; son 1er époux, Tīmaùteii, père de Kiatonui, avait péri en mer jeune, lors d’une expédition à Eiao). Quoiqu'âgé de soixante-quinze ans, il paraissait jouir encore d'une santé excellente. Ses yeux étaient vifs, et à en juger par sa physionomie, il devait être d'un caractère ferme et intrépide. Il avait été un des plus grands guerriers de son temps : il souffrait même encore d'une blessure à l'œil qu'il tenait couvert d'un bandeau. Il portait un long bâton, avec lequel il s'efforçait, mais assez inutilement, d'écarter la foule qui nous suivait. Il me prit par la main et me conduisit à une maison longue et étroite, dans laquelle la reine-mère (* Putahaii) et ses parentes étaient assises et semblaient nous attendre.

À peine fûmes-nous arrivés dans l'enceinte, que le roi vint à notre rencontre et m'accueillit avec beaucoup d'aisance et d'amitié. Le peuple s'arrêta parce que la maison du roi est tabou : on me fit asseoir au milieu des dames qui me considérèrent avec une grande curiosité ; elles prenaient tour à tour mes mains dans les leurs et ne les quittaient que pour examiner mes habits, les broderies de mon uniforme, mon chapeau, etc. : (164) leur physionomie annonçait tant de bonté, que je conçus la meilleure opinion de leur caractère. Je leur fis présent de boutons, de couteaux, de ciseaux et d'autres bagatelles dont je m'étais pourvu, mais qui ne leur firent pas autant de plaisir que je m'y attendais : elles paraissaient plus occupées de nous que de nos présents. La fille du roi, jeune personne d'environ vingt-quatre ans (* Probablement Tahatapu, sa fille aînée, épouse du chef Hapaa Mauateii, tous deux parents de Paetini) et sa belle-fille plus jeune de quelques années, auraient passé pour jolies même en Europe ; elles étaient toutes enveloppées d'une étoffe jaune : leur tête n'avait d'autre ornement que leurs cheveux noirs enduits d'huile de coco et noués en une touffe serrée sur la tête. Leur corps, que l'enveloppe, jaune ne cachait pas entièrement, n'était ni peint ni tatoué. Elles n'avaient de tatoué, en noir et jaune, que la moitié du bras et la main : on aurait dit des gants courts que nos dames portaient autrefois.

Après nous être reposés, le roi nous conduisit à un autre bâtiment dans lequel étaient réunis tous ses parents mâles. Ce bâtiment n'est éloigné que de quinze pas de l'autre et ne sert que pour les repas. On y étendit aussitôt des nattes sur lesquelles nous nous plaçâmes. Nos hôtes paraissaient avoir tant de joie de nous voir au milieu d'eux, qu'ils ne savaient comment nous la témoigner. L'un nous (165) apportait des cocos, un autre des bananes, un troisième de l'eau ; plusieurs se tinrent près de nous pour nous rafraîchir avec leurs éventails.

Après une visite d'une demi-heure, nous prîmes congé du roi et retournâmes à nos canots. Ce fut encore le beau-père du roi qui nous reconduisit aussi loin qu'il était venu à notre rencontre. Une foule innombrable nous entourait : plusieurs insulaires parlaient fort haut, sans avoir, je le crois, aucune mauvaise intention ; cependant je présume que les six soldats sous les armes, dont trois marchaient devant nous et trois derrière, purent être la vraie cause de la conduite paisible des Nukuhiviens.

Nous rentrâmes à bord à midi. J'expédiai sur-le-champ la chaloupe avec les barriques vides ; elle revint au bout de trois heures, les insulaires avaient montré beaucoup d'empressement à aider nos gens, remplissant eux-mêmes les barriques et les poussant à la nage au-delà des brisants. Sans leur secours officieux, il eût été impossible de ramener plus d'une chaloupe par jour, encore n'aurait-on pu en venir à bout qu'avec de grands efforts de la part des matelots et au péril de leur santé ; mais, grâce à l'aide des insulaires, on put facilement faire trois voyages par jour, et même nos gens se bornaient à avoir l'œil sur ces actifs travailleurs, qui, au moyen de cette vigilance, ne purent (166), en huit jours, dérober que le cercle de fer d'une barrique. On leur donnait chaque jour, en récompense de leurs peines, une douzaine de morceaux de vieux cercles longs de cinq pouces.

Malgré tous nos efforts, nous ne pûmes pas obtenir de cochons. En trois jours, on ne nous en apporta que deux, encore l'un provenait-il d'un échange contre un perroquet, et l'autre avait-il coûté une grande hache. Nous fûmes donc obligés d'user de nos provisions, comme si eussions été en mer. Notre seule ressource pour corriger l'âcreté de notre sang, après un long usage de salaisons, était le lait de coco : c'est pourquoi je fis acheter tous ceux qu'on apportait à vendre, et chacun de nous en mangeait autant qu'il voulait.

Le 10 mai, on nous apprit que des hauteurs de l'île on avait aperçu un vaisseau à trois mâts. Persuadé que c'était la Néva, j'envoyai aussitôt un canot avec un officier pour la conduire dans la baie ; mais il était trop tard : la Néva se tenait à une si grande distance de terre, que le canot revint sans avoir pu l'atteindre. Le lendemain, j'expédiai le lieutenant Golovatcheff à sa rencontre, et à midi nous eûmes la satisfaction de voir la Néva à l'entrée de la baie.

Comme il faisait calme, je donnai à l'instant l'ordre à la chaloupe de la remorquer (167) ; à cinq heures, elle jeta l'ancre à côté de nous. Le capitaine Lisianski me raconta qu'il s'était arrêté quelques jours près de l’île de Pâques, dans l'espérance de nous y trouver ; mais des vents violents de l'ouest l'avaient empêché d'y mouiller. Il avait envoyé un canot à la baie de Cook, et échangé avec les habitants des bananes et des patates. J'eus grand plaisir à apprendre que tout le monde était en bonne santé, et que depuis notre séparation il n'était rien arrivé de fâcheux.

Le 12 à 5 heures après midi, pendant que j'étais allé faire visite au capitaine Lisianski, je reçus la fâcheuse nouvelle que tous les insulaires couraient aux armes, parce qu'on avait répandu le bruit que nous tenions leur roi aux arrêts sur notre vaisseau. La chaloupe de la Néva vint au même moment ; et l'officier qui la commandait confirma la nouvelle, ajoutant qu'il avait eu beaucoup de peine à s'embarquer, que ce n'était qu'aux remontrances de l'Anglais Robarts qu'il devait de n'avoir point été attaqué, qu'enfin Robarts lui-même avait couru le risque de devenir la victime de la fureur des Nukuhiviens. Cette affaire me paraissait inconcevable. Je ne faisais que de quitter le vaisseau, et il y avait une demi-heure qu'un de nos canots avait ramené le roi à terre. Il avait passé la matinée avec nous et jamais je ne l'avais vu de si bonne humeur (168).

Outre les présents qu'il recevait chaque fois qu'il venait à bord, je l'avais fait raser et laver avec de l'eau parfumée, ce qui lui avait causé un plaisir inexprimable. Je retournai sur-le-champ à bord pour m'informer si quelqu'un ne l'avait pas offensé ; mais il ne s'était absolument rien passé. Je ne savais si le roi lui-même n'avait pas donné lieu à ce faux bruit ; et cela me paraissait impossible, car il n'avait aucune raison de se plaindre. Je soupçonnai alors que le Français pourrait bien être la cause de tout ce vacarme. Par méchanceté et peut être par jalousie de ce que nous lui préférions l'Anglais, il avait voulu semer la désunion entre les insulaires et nous. Les informations que je pris à ce sujet, confirmèrent en partie mes soupçons : voici ce qui était arrivé.

Pendant que j'étais à dîner, l'officier de quart me fit dire que le roi, qui venait d'être reconduit à terre, il y avait à peine une heure, était revenu à bord avec un homme qui apportait un cochon, pour lequel il demandait un petit perroquet. En moins de dix minutes, je fus sur le pont ; mais l'homme était déjà parti parce qu'on ne lui avait pas donné le perroquet sur-le-champ. J'en fus très-surpris ; et comme il importait beaucoup d'avoir le cochon, je priai le roi de rappeler le trop impatient vendeur. Il paraît que celui-ci ne s'inquiétait guère de l'ordre du roi (169), puisqu'il redoubla de vitesse pour gagner le rivage.

Au même instant, un de ceux qui accompagnaient le roi sauta du pont dans la mer et nagea avec agilité à la suite de la pirogue, afin, m'assurait le Français, d'engager le naturel à ramener son cochon à bord ; mais ce n'était pas vrai, le roi l'envoyait au contraire, comme je l'ai appris depuis, pour annoncer que je voulais le mettre aux fers. Si tout ceci n'était pas une imposture du Français, ce que j'ai tout lieu de croire, il était de son devoir de m'avertir de l'ordre du roi ; car il n'ignorait pas les sérieuses conséquences qui pouvaient en résulter. Je regardai, au reste, cette affaire comme peu de chose. Je n'en montrai point d'humeur et encore moins de colère, ce qui aurait pu faire craindre des mesures violentes de ma part. Le roi resta encore une heure à bord après cette aventure, et retourna à terre sur un de nos canots avec l'air fort tranquille en apparence. Dès que le bruit se fut répandu dans l’île que le roi était enchaîné, chacun avait pris les armes, et l'on a vu que la chaloupe de la Néva ne s'était échappée qu'avec beaucoup de peine. Cependant, l'arrivée du roi qui n'avait éprouvé aucun mal, tranquillisa un peu ses sujets. Soit que le roi eût pu craindre quelque violence de notre part, soit que le Français eût eu la malice de lui inspirer cette idée (170), il me parut convenable d'aller lui faire visite le lendemain pour le convaincre que nous n'avions pas eu la moindre intention hostile envers lui. Le frère du roi m'avait déjà demandé, quelques jours auparavant, pourquoi je n'avais encore mis personne aux fers, comme un Américain (4) y avait mis un parent du roi.

(4) Cet Américain avait été ici 8 mois avant nous.

Je lui avais répondu que je ne ferais certainement pas le moindre mal à personne, tant que l'on se comporterait amicalement avec nous, et que j'espérais que nous nous séparerions bons amis.

Le capitaine Lisianski m'accompagna. Nous partîmes à 8 heures du matin, après avoir envoyé nos chaloupes, une heure auparavant, à l'aiguade. Nous descendîmes à terre au nombre de 40, y compris 20 hommes armés : nous étions nous-mêmes munis de nos armes. En outre, les deux embarcations, destinées à charger les barriques d'eau, portaient chacune deux petits canons d'une livre et 18 hommes d'équipage, commandés par deux lieutenants : nous pouvions par conséquent défier l’île entière, si l'on eût eu envie de nous attaquer.

Personne ne se trouva sur le rivage à notre arrivée. Nous avions vu, pendant toute la nuit précédente, des feux en divers endroits, et le matin aucun (171) insulaire n'apporta des cocos comme à l'ordinaire : il paraissait donc que les esprits n'étaient pas encore tout-à-fait rassurés. Nous allâmes droit à la maison du roi, située dans une vallée à un mille dans les terres (* Dans la vallée Meàu de Taiohae, en un lieu connu sous le nom de Otahu de nos jours ; à exactement 1850 m de la plage, on y trouve désormais les captages d’eau.). Le chemin traversait un bocage de cocotiers, d'arbres à fruits et de miro (* le bois de rose polynésien, thespesia populnea). L'herbe était si abondante et si haute, qu'elle allait jusqu'à nos genoux et retardait notre marche ; enfin, nous parvînmes à un sentier, dans lequel nous trouvâmes des traces d'une coutume de Taïti (* Tahiti), qui ne donne pas une grande idée de la propreté des Nukuhiviens. Un ravin, rempli d'eau à un pied de profondeur, nous conduisit à un chemin très-bien entretenu.

Nous entrâmes ensuite dans une magnifique forêt, qui paraissait s'étendre jusqu'à une chaîne de montagnes qui bornaient l'horizon. Les arbres de la forêt, hauts de 70 à 80 pieds, étaient principalement des cocotiers et des arbres à pain, qu'on reconnaissait facilement aux fruits qu'ils portaient en abondance. Les ruisseaux, qui descendaient avec rapidité des montagnes en se croisant, arrosaient les habitations de la vallée ; des masses de rochers interrompaient leur cours, y formaient des cascades bruyantes et pittoresques. (* C’est exactement le paysage que l’on voit à Otahu).

On voyait près des maisons de grandes plantations de taro et de mûriers rangées dans le plus bel ordre (* le mûrier à papier/ute servait à la fabrication du tapa le plus léger et le plus blanc), et entourées de (172) jolies palissades de perches blanches ; coup d'œil qui annonçait de grands progrès dans la culture. Cette vue, vraiment ravissante, contribua beaucoup à faire trêve, pour quelques moments, à la sensation pénible que nous éprouvions de nous trouver au milieu d'un peuple de Cannibales adonnés aux vices les plus révoltants.

Le roi vint à notre rencontre à quelques centaines de pas de sa maison : il nous fit l'accueil le plus cordial. Nous trouvâmes chez lui toute la famille rassemblée et très-contente de notre visite, car chacun de nous apportait un présent. La reine fut au comble de la joie de recevoir un petit miroir. Je priai le roi de me dire franchement ce qui l'avait engagé à répandre un bruit qui avait failli à rompre la bonne harmonie qui régnait si heureusement entre nous, et aurait pu donner lieu à des scènes sanglantes, dont les suites n'auraient pas été à son avantage. Il me certifia qu'il n'avait jamais rien appréhendé de ma part ; mais le Français lui avait dit que je le ferais certainement mettre aux fers, si le cochon n'était pas incontinent rapporté à bord. Je vis par-là que mes soupçons sur Joseph Cabri n'étaient que trop bien fondés. Je fis de beaux présents au roi et à toute sa famille, et je le priai d'être bien convaincu, qu'à moins d'y être forcé, je n'emploierais jamais la violence contre personne (175), encore moins contre lui, que je regardais comme mon ami.

Après nous être reposés et rafraîchis avec du lait de coco, nous allâmes, sous la conduite de Robarts, voir un Moraï. Mais, avant de quitter la maison, on nous présenta la petite-fille du roi, qui, comme tous les enfants et petits-enfants de la famille royale, est traitée d'etoua (être divin) (* ètua) (* C’était peut-être Honutini qui prit le nom de Paetini en grandissant). Elle avait sa maison particulière dans laquelle personne ne pouvait entrer, à l'exception de sa mère, de sa grand-mère et de ses plus proches parents. Cette habitation était tabou pour tout le reste des insulaires. Le plus jeune frère du roi portait sur ses bras cette petite divinité, enfant de huit à dix mois.

Je demandai combien de temps les mères allaitaient leurs enfants. On me répondit qu'en général les enfants ne tètent point. Aussitôt qu'un enfant vient.au monde, une des plus proches parentes, parmi lesquelles il s'élève ordinairement des disputes à ce sujet, l'emporte chez elle, et le nourrit de fruits et de poissons crus. Ainsi ces insulaires ne sont point allaités, et cependant les hommes sont d'une stature colossale.

Enfin, nous nous sommes mis en chemin pour le Moraï, et nous avons passé près d'une source minérale ; elles sont nombreuses dans cette île. Ce Moraï est placé sur une montagne assez haute que nous eûmes beaucoup de peine à gravir (174), ayant le soleil presque perpendiculaire sur nos têtes.

Au milieu d'un bois touffu, si entrelacé de lianes qu'il semble impénétrable, nous avons trouvé une espèce d'échafaud au haut duquel était un cercueil renfermant un cadavre dont on n'apercevait que la tête. Le Moraï était orné, en dehors, de piliers de bois taillés pour représenter des figures humaines, mais ce n'était que le travail d'un artiste maladroit. Près de ces statues s'élevaient des colonnes enveloppées de feuilles de cocotier et de toile de coton blanche. Nous étions fort curieux de savoir ce que signifiaient ces enveloppes : mais tout ce que nous apprîmes à ce sujet, c'est que les colonnes étaient tabou. À côté de ce Moraï se trouvait la maison du prêtre ; il était absent. Chaque famille a son Moraï particulier ; celui que nous vîmes appartenait à celle du prêtre ; et sans Robarts, qui est allié à cette famille aussi bien qu'à la famille royale, nous n'eussions peut-être pas pu le visiter, car les Nukuhiviens n'en accordent pas volontiers la permission. Les Moraïs sont ordinairement sur des montagnes, au centre du pays : celui-ci fait exception, car il n'est pas fort éloigné du rivage. Dès que M. Tilésius eut fini de dessiner la vue du Moraï, nous retournâmes à nos canots.

(Aquarelle du Moraï exécutée par Tilésius,

ce jour-là au fond de la vallée Meàu à Taiohae.)

Nous ne pûmes cependant rejeter la demande de Robarts, qui nous pria d'aller voir sa maison (175), et nous n'eûmes pas lieu de regretter le petit détour que cette visite nous causa. Sa maison, construite à la manière du pays, est toute neuve, et située au milieu d'un bois de cocotiers ; d'un côté coule un ruisseau, et de l'autre une source minérale jaillit du milieu des rochers. Nous nous assîmes, auprès de cette habitation, sur des rochers qui bordent le ruisseau, et à l'ombre des majestueux cocotiers ; nous nous remîmes un peu de la fatigue de notre promenade. Une vingtaine d'insulaires, perchés sur les arbres, jetaient à terre les cocos, tandis que d'autres naturels les épluchaient et les cassaient avec une adresse merveilleuse. Nous apaisâmes la faim qui commençait à se faire sentir avec l'amande et notre soif avec le lait de ce fruit admirable. La femme de Robarts, âgée de dix-huit ans, s'écartait un peu des usages du pays. Elle n'avait pas, comme les autres, frotté son corps avec l'huile de coco, qui donne, il est vrai, beaucoup de lustre à la peau, mais qui répand aussi une odeur insupportable. À une heure, nous fûmes de retour de notre excursion et très-satisfaits. La nouvelle de notre visite au roi s'était rapidement répandue, car nous trouvâmes le rivage couvert de monde ; et à peine fûmes-nous à bord, que le commerce d'échange reprit son cours ordinaire (176).

Le 11 mai, j'avais envoyé le lieutenant Löwenstern pour relever la côte de Nuku Hiva à l'O. de la baie Taiohae. Il avait découvert, à 5 milles de cette baie, un port dont il me fit une description si brillante, que je résolus de le voir par moi-même. En conséquence, je m'y rendis le 15, accompagné du capitaine Lisianski, du lieutenant Löwenstern, de MM. Horner, Tilésius et Langsdorff, et de quelques officiers de la Néva, dans deux canots. Nous prîmes avec nous plusieurs articles d'échange et des présents, dans l'espérance d'obtenir un surcroît de vivres.

Nous arrivâmes à 10 heures du matin, après une navigation d'une heure et demie. La sonde rapportait, à l’entrée de la baie, 20 brasses, sur un fond de sable fin mêlé d'argile. La côte O. de l'entrée est bordée de rochers élevés et perpendiculaires d'un aspect sauvage. Dans l'intérieur on voit, du côté de l'E., une autre baie qui paraît semée de rochers, et entièrement ouverte à l’O. ; en sorte que le ressac y est très-fort : mais dès qu'on a doublé la pointe de cette baie rocailleuse, on découvre le plus beau bassin que l'on puisse imaginer. Sa plus grande longueur, du N. E. au S. O., est environ de 200 toises ; sa largeur de 100 : le fond est terminé par une plage unie, sablonneuse, derrière laquelle s'étend une pelouse comparable aux plus beaux gazons anglais (177). On trouve en quelques endroits de l'eau douce, qui tombe des montagnes dont la baie est entourée. Un ruisseau assez considérable coule dans une jolie vallée, habitée et située au N. de l'entrée du port. Les indigènes la nomment Hakauì (* Désormais Hakauì). Le ruisseau se jette dans la baie septentrionale. Mais cette baie n'étant pas à l'abri des vents, le ressac y rend le débarquement fort difficile. Je crois cependant que, de mer haute, un canot de moyenne grandeur pourrait entrer dans la rivière. Au reste, on fait de l'eau très facilement : il ne s'agit que d'amarrer les canots près des brisants, les insulaires, comme je l'ai déjà dit, se chargent, pour quelques morceaux de fer, de remplir les barriques et de les ramener, en nageant, à travers les brisants. · Ce beau bassin est si bien enfermé dans les terres, que la tempête la plus violente ne pourrait guère agiter ses eaux. Un vaisseau qui a besoin de se radouber ne pourrait choisir un lieu plus commode.

À 50 toises de la côte orientale, la profondeur est de 5 brasses, et, à 10 toises, elle est encore de 10 à 12 pieds. Le déchargement s'effectuerait avec la plus grande facilité ; même dans le cas où l'on n'aurait pas besoin d'un radoub, je préférerais ce port à celui de Taiohae (Anna-Maria). Les cocos, les bananes et les fruits à pain y sont en aussi (178) grande abondance. Peut-être les provisions animales sont-elles aussi rares qu'à Taiohae : mais un avantage bien grand que ce nouveau port a sur l'autre, c'est que l'on n'y mouille qu'à cent toises du rivage, et qu'ainsi la demeure du roi et celles des habitants de la vallée se trouvent sous le canon des vaisseaux. Une attaque, de la part des insulaires, deviendrait impossible. On ne serait pas obligé non plus de donner une escorte à chaque canot qui va à terre, comme on le fait à Taiohae ,où le vaisseau est obligé de mouiller à plus de demi-mille de la côte, et où le rivages est d'ailleurs marécageux ou couvert de grosses pierres; en sorte que, pour jouir d'un air salubre, il faut s'enfoncer assez avant dans les terres : enfin, il serait très-difficile d'établir avantageusement un hôpital dans le voisinage ; et si l'on voulait y avoir un observatoire, on exposerait les instruments à être dérangés dans le transport, à cause de la violence du ressac qui rend le débarquement difficile.

À la nouvelle baie, au contraire, l'hôpital et l'observatoire pourraient être très-bien placés sur la belle prairie qui est près du rivage (* en amont de la plage de Hakatea), et l'on ne peut imaginer une plus agréable promenade que les bords de la rivière qui coule dans la vallée de Hakauì. On est d'ailleurs dans cette baie parfaitement à l'abri de toute surprise de (179) la part des habitants, à cause des rochers qui ferment la vallée du côté de la pelouse ; ils seraient obligés de les franchir ou de traverser plusieurs montagnes, ce qui ralentirait leur marche, et donnerait la facilité de les apercevoir longtemps avant leur arrivée dans le voisinage des vaisseaux. Le seul inconvénient de ce port est son entrée, qui, dans sa partie la plus resserrée, n'a que 120 toises. Ce passage est difficile sans être dangereux, car le fond a 15 à 20 brasses de profondeur, et l'on peut se touer si le vent n'est pas trop fort. La baie de Taiohae (Anna-Maria) n'est pas plus commode à cet égard, puisqu'il faut presque toujours se touer pour y entrer ou pour en sortir. Les insulaires ne désignent ce port par aucun nom particulier, quoiqu'ils donnent celui de Hakauì à la vallée dans laquelle ils demeurent. Je l'ai nommé Port Tchitchagoff, en l'honneur de notre ministre de la marine. Il est situé par 8° 57’ 00’’ de latitude S. et 139°42’ 15" de longitude O.

(1804 – Baie de Hakauì / Tchitchagoff – Atlas de Krusenstern, 1813)

Quoique les environs de l'habitation du roi et de la maison de l'Anglais Robarts, à Taiohae, m'aient paru fort agréables, je leur préfère la vallée de Hakauì. Ce qui contribue le plus à l'embellir, est la petite rivière qui, coulant avec rapidité au pied de hautes montagnes, l'arrose en serpentant. C'est sur sa rive gauche (180) que les habitations sont placées. Elles annoncent plus d'aisance que celles de Taiohae ; les insulaires mêmes y ont meilleure mine. On y voit des plantations de racines de taro et de mûriers plus nombreuses et plus étendues ; enfin, ce qui fait la principale richesse de l’île, une plus grande quantité de cochons, dont les habitants sont également très-avares, car nous n'en pûmes pas obtenir un seul.

Le roi de cette vallée, nommé Baouteng (* Pautini, dont l’épouse, Uuhei, est la sœur de Tahiataiòa, épouse de Kiatonui), homme d'une taille gigantesque, nous en apporta un pour le vendre ; mais il ne put se résoudre à se séparer de son trésor. Quatre fois le marché fut renouvelé et toujours il le rompit. Quoique le dernier lui fût très-avantageux, il s'en repentit aussitôt, et nous rendit nos marchandises, malgré le plaisir qu'elles avaient paru lui causer.

Notre arrivée répandit la joie parmi les habitants du canton ; ils nous souriaient avec un air de plaisir ; et quoique nous fussions les premiers Européens qui fussent venus chez eux, il n'y eut ni presse importune, ni cris excessifs ; chacun apportait tranquillement des bananes et des fruits à pain, pour les échanger contre des morceaux de vieux fer.

Les femmes de cette vallée diffèrent aussi beaucoup de celles de Taiohae. Elles sont en général mieux faites et deux d'entre elles auraient pu même, en Europe, passer pour très-jolies. Aucune n'était entièrement nue (181) ; toutes étaient enveloppées de longs châles d'étoffe jaune. Mais ce qui les distingue surtout de leurs voisines de Taiohae est une sorte de turban de toile blanche arrangé avec goût, et qui leur sied à merveille. Elles s'étaient fortement frottées d'huile de coco, qui donne à leur corps un lustre qu'elles regardent comme une grande beauté.

Nous n'avions pas remarqué ce surcroît de luxe sur celles qui étaient venues à notre rencontre sur le rivage, l'empressement de nous voir ne leur ayant peut-être pas laissé le temps de faire leur toilette : mais quand nous allâmes, quelques heures après, dans la vallée, nous les trouvâmes beaucoup plus parées, parce qu'elles s'étaient tatoué les bras, les mains et le bout des oreilles, et avaient même tracé sur leurs lèvres des lignes transversales. Quant à la modestie et à la pudeur, elles y paraissaient aussi étrangères que leurs sœurs de Taiohae. Elles témoignaient un désir extrême de faire une connaissance intime avec leurs nouveaux hôtes : leurs gestes étaient trop expressifs pour qu'on pût s'y méprendre. La troupe qui les entourait applaudissait vivement à cette pantomime ; et si elles étaient excitées à jouer ce rôle, comme tout le faisait présumer, il faut avouer qu'elles s'en acquittaient parfaitement bien.

Durant notre promenade, dans la vallée, (182) nous observâmes, à quelques centaines de pas de la maison du roi, un grand espace de terrain uni, ayant en avant une terrasse en pierre haute d'un pied, et longue de 100 toises. Cet ouvrage annonçait une habileté dont nous n'avions pas aperçu d'exemple à Taiohae. Les pierres des fondations étaient placées avec une grande justesse, et si bien jointes, qu'aucun ouvrier européen n'eût pu faire mieux. Robarts nous dit que cette plate-forme servait de siège aux spectateurs pendant les danses solennelles. (* Il s’agit probablement du tohua koìka Ponaòuoho dont il ne subsiste que quelques pierres de nos jours.)

À quatre heures après midi, nous nous rembarquâmes ; mais, contrariés par le vent, nous ne pûmes rentrer à bord qu'à 8 heures du soir. MM. Tilésius et Langsdorff, qui voulurent retourner par terre, n'arrivèrent que le lendemain, mais très-satisfaits de leur course. Le chemin, qui traversait des montagnes hautes et escarpées, les avait d'abord tellement fatigués, qu'ils furent obligés de passer la nuit dans l'habitation d'un ami de Robarts : celui-ci avait été leur guide dans cette promenade.

Le 16 mai, nous avions achevé notre provision d'eau et de bois.

Le 17, au point du jour, je fis lever une ancre, et, à huit heures, la seconde.

Le port étant entre de hautes montagnes qui occasionnaient un changement de vent presque continuel, la sortie en est souvent très-difficile. Il fallut donc nous touer (* vieux mot français signifiant remorquer, tracter ; tow en anglais.) (185) quelque pénible que fût ce travail par une très-grande chaleur.

Le vent avait soufflé d'abord assez constamment de terre, et nous étions déjà parvenus au milieu de la baie, lorsque tout à coup il varia de manière qu'il nous fallut à chaque instant courir des bordées. De plus, un courant nous entraînait de plus en plus à l’O., et nous fûmes forcés de laisser tomber l'ancre à 120 toises de la côte occidentale de la baie : le fond étant encore de 20 brasses près du rivage, notre proximité de la côte ne nous faisait courir aucun danger. On mouilla une ancre à jet, et nous commençâmes à nous touer dessus ; nous étions au milieu de la baie lorsqu'il survint un coup de vent trop fort pour notre petite ancre, et il fallut en mouiller une seconde.

La Néva avait de même à combattre contre ces vents changeants, et lorsqu'elle vit nos efforts infructueux pour sortir de la baie, elle mouilla également, mais à une plus grande distance de la côte. Nous laissâmes tomber aussitôt une seconde ancre à jet, et, à 4 heures après midi, nous nous retrouvâmes au milieu de la baie. Le vent paraissant devenir plus favorable, je fis mettre toutes les voiles dehors, dans l'espérance de sortir avant la nuit. Mais le vent changea de nouveau, et nous obligea de laisser tomber l'ancre pour la troisième fois. On avait (184) travaillé sans relâche depuis 4 heures du matin ; et par une chaleur de 25 degrés. Je résolus donc de passer la nuit dans la baie, pour laisser reposer mon monde.

À 8 heures du soir, le vent souffla bon frais, et continua ainsi jusqu’au jour. Nous appareillâmes alors, et sortîmes de la baie dans la matinée. Mais le temps ne nous favorisa pas plus que la veille. Le vent souffla avec force, et accompagné d'une pluie abondante.

Ce mauvais temps m’ayant décidé à m'éloigner de terre le plus tôt possible, je fus contraint d'emmener le Français Joseph Cabri, qui était venu fort tard à bord, et ne s'était pas montré. Il paraissait plus content qu'attristé de cette aventure, et je pensai que son dessein avait été réellement de partir avec nous. Robarts fut, par ce moyen, délivré sans s'y être attendu de son mortel ennemi.

Avant de continuer la relation de mon voyage, je crois qu'il n'est pas inutile de donner sur les îles Washington, ainsi que sur les mœurs et usages de ses habitants, ce que m'en ont appris les deux Européens que j'ai rencontrés à Nuku Hiva.

CHAPITRE VIII

DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE DES ÎLES WASHINGTON

(* Pour les lecteurs familiers des îles Marquises, le début de cette description géographique est peut-être superflue. Jacques Iakopo Pelleau l’a néanmoins conservée car elle procure aux navigateurs, nombreux dans l’archipel, des notions de navigation intéressantes.)

Découverte des îles Washington. — Description de Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huna, Motuiti/Hatuiti, Eiao, Fatu-Huku - Ces îles et celles de Mendoza offrent peu de ressources aux navigateurs - Description de la côte méridionale de Nuku Hiva et de la baie Anna-Maria, ou Taiohae - Renseignements pour y entrer. - Saisons et climats – Vents et marées. - Observations astronomiques et nautiques au port d'Anna-Maria.

_________________

Le groupe des îles Washington a été découvert dans le mois de mai 1791, par Ingraham, capitaine du navire le Hope de Boston, dans sa traversée des Marquesas de Mendoza à la côte N. O. de l'Amérique. Il fut découvert de nouveau quelques semaines après par Marchand, capitaine du navire français le Solide, dont le voyage, rédigé par M. de Fleurieu, marin habile et savant, est un chef-d’œuvre. Marchand crut être le premier qui eût découvert ce groupe ; il aborda à une de ces îles, que les (186) officiers nommèrent de son nom « Île Marchand », et dont il prit possession au nom du gouvernement français. Il vit également et détermina la position des autres îles auxquelles on donna de même des noms : il n'aperçut pas l’île Ua Huna qui est la plus orientale ; il nomma tout le groupe ILES DE LA RÉVOLUTION.

L'année suivante, deux navigateurs de nations différentes les découvrirent encore, Hergest, lieutenant dans la marine anglaise, les vit au mois de mars 1792. Il commandait le Daedalus, vaisseau de transport, destiné à porter des provisions et autres objets au célèbre Vancouver pour la continuation de son voyage ; il les releva avec beaucoup d'exactitude, leur donna des noms et découvrit deux baies à la côte méridionale de Nuku Hiva : il entra avec sa chaloupe dans l'une d'elles et la nomma, Port-Anna-Maria. Vancouver nomma ensuite le groupe « Îles d'Hergest » en mémoire de son malheureux ami (5) qu'il regardait comme le premier qui les eût vues.

(5) Hergest a été massacré à Vahou (* Oahu), une des îles Sandwich, avec M. Gooch, astronome, qui allait joindre le capitaine Vancouver.

Quelques mois après Hergest, le capitaine Brown, commandant le navire anglais le Butterworth, passa entre ces îles sans cependant leur donner de nom, honneur qu'en (187) deux ans, elles avaient reçu quatre fois ; il toucha terre à Ua Huna dont il releva la côte occidentale.

Enfin, le dernier qui découvrit ce groupe fut Josiah Roberts, capitaine du navire américain le Jefferson. Il s'était arrêté pendant trois mois à Taoouatte (* Tahuata) d'où un natif de Ua Huna le conduisit dans cette île en février 1793. Robarts est probablement le premier qui ait donné à ce groupe le nom d'îles Washington, comme on le voit dans le voyage de M. de La Rochefoucauld en Amérique (6), où se trouve une relation succincte de cette découverte de Robarts.

(6) Voyage dans les Etats-Unis, par La Rochefoucaud-Lianeourt, tom. 2, p. 23. Les noms des îles y sont défigurés. Ua Huna, par exemple, est nommé Onhava.

Mais Ingraham avait donné ce nom à l’île Ua Huna : on ne sait s'il vient originairement d'Ingraham ou de Roberts. Quoiqu'il en soit, l'honneur de la première découverte de ces îles appartenant incontestablement aux Américains, de qui elles ont reçu le nom de Washington, il est juste de leur conserver. M. de Fleurieu lui-même rejette le nom de La Révolution donné par Marchand, sans cependant en assigner un autre, parce qu'il réunit ces îles avec le groupe situé au S. O. et qui porte le nom de Marquesas de Mendoza. La géographie gagne incontestablement à la suppression des noms trop multipliés sur les cartes. Mais le nom de Washington doit peut-être faire exception, et je l'ai conservé sur la carte de mon voyage.

Ces îles au nombre de huit sont au N. O. des Marquesas de Mendoza ; elles s'étendent de 9° 50’ à 7° 50’ de latitude méridionale, et de 139° 5’ 30’’ à 140° 13’ 00’’ de longitude occidentale. Comme leurs noms particuliers ne se trouvent pas sur quelques cartes, je rapporterai ceux qui leur ont été donnés à chacune par les navigateurs qui les ont découvertes.

1. Nuku Hiva (7) est la plus considérable du groupe.

(7) Pendant mon séjour dans cette île, je me suis donné beaucoup de peine pour connaitre son vrai nom et en bien saisir la prononciation pour l'écrire avec justesse. Je n'ai jamais entendu le son de l'r que Wilson a placé à la tête des noms de plusieurs îles.

Sa plus grande longueur de la pointe du S. E. à celle de l'O. est de 17 milles ; cependant je ne puis déterminer l'étendue de sa circonférence n'ayant point reconnu sa côte septentrionale. La direction de la pointe S E. à la pointe S. est E. N. E. et O. S. O. De la pointe du S., elle court N. O., et de la pointe S. E. directement au N. La pointe S. E., nommée Pointe Martin par Hergest, gît, d'après nos observations, par 8° 57’ de latitude méridionale (189) et 139° 32’ 30’’ de longitude occidentale. L'extrémité S. est par 8° 58’ 40 "S, et 139° 49’ 30’’ O. Enfin, celle du N. O. par 8° 53’ 30’’ S. et 139° 49’ 00’’ O. Ingraham nomma cette île Federal Island, Marchand île Baux, Hergest Sir Henri Martin's Island, et Roberts Adam's Island.

2. Ua Huna est la plus orientale de ce groupe. Son extrémité O., selon nos observations, gît par 8° 58 15" S., et 139° 13’ 00’’ O., au S. 87° E., à la distance de 18 milles de la Pointe-Martin de l'île, de Nuku Hiva. Sa direction est E. N. E. et O. S. O. Sa longueur entière est de 9 milles. Il y a sur la côte O. une baie que nous n'avons pas vue. Marchand n'a pas connu cette île. Ingraham l'a nommée île Washington, Hergest Riou's Island, et Roberts Massachusetts Island.

3. Ua Pou est la plus méridionale des îles Washington. Son extrémité N. se trouve directement au S. du Port-Anna-Maria à la distance de 24 milles, et, selon nos observations, par 9° 21’ 50" S. et 139° 39’ 00’’ O. Les officiers du Solide la nommèrent Île Marchand, Ingraham Adam's Island, et Robarts Jefferson's Island. Comme nous ne fîmes pas le tour de cette île, nous ne pûmes voir le rocher en pain de sucre que Marchand a nommé le Pic, et Wilson, six ans plus tard, Church (l'église) (190). Hergest le décrit comme ressemblant à une vieille église gothique. Nous ne pûmes voir non plus le rocher blanc que Marchand a nommé l'Obélisque, et qui est vraisemblablement ce que Wilson nomme sur sa carte Stack Island.

4. Au S. E. de la pointe S. de Ua Pou, à la distance d'un mille et demi, gît une petite île plate d'environ deux milles de tour, que Marchand nomme Île Plate, Ingraham Lincoln, Wilson Level et Roberts Resolution Island. Je ne pus connaître son nom propre. Elle git, suivant les observations de Marchand, par 9° 29’ 30" S. La passe entre cette petite île et Ua Pou paraît sûre, puisque Roberts l'a parcourue.

5. 6. Mottouaïty (* Hatuiti) est formé par deux petites îles inhabitées, situées E et O. l'une par rapport à l'autre, et séparées par un canal d'un mille de largeur. Elles sont au N. O. ¼ O à 30 milles de distance de la pointe septentrionale de Nuku Hiva. Les habitants des îles voisines y vont souvent pour pêcher : cependant la disette seule les oblige à entreprendre cette navigation, qui est dangereuse pour leurs chétives pirogues. La position de ces deux îles, que nous n'avons pas vues, est déterminée diversement par Marchand et par Hergest, quoiqu'ils ne diffèrent que de quelques minutes pour la latitude ; mais ayant trouvé la longitude assignée par Hergest à Nuku Hiva, d'accord avec la nôtre que nous (191) avons dérivée d'une série d'observations de distances lunaires, je donne la préférence à ses déterminations. Les Hatuiti sont situés, d'après lui, par 8° 37’ 30" S. et 140° 20’ 00" O. Ingraham avait nommé ces îles Franklin Island et Roberts Blake Island. À la distance où ils les ont vues, ils les ont prises pour une seule île. Les habitants de Nuku Hiva les désignent par un seul nom (8).

(8) L'Anglais Robarts me pria plusieurs fois de déporter sur une de ces îles son ennemi Joseph Cabri.

7. 8. Hiaou (* Désormais Eiao) et Fattouhou (* Désormais Hatutu/Hatutaa), deux îles inhabitées : la première a 8 milles de longueur sur 2 de largeur. Son extrémité méridionale est par 7° 59’ S. et 140° 13’ O., d'après les observations d'Hergest et de l'astronome Gooch ; ils y débarquèrent et trouvèrent des cocotiers en abondance. Le milieu de Hatutaa, qui est beaucoup plus petite et ronde, est par 7° 50’ S. et 140° 06’ O. Ces deux îles sont au N. N. O. à 60 milles de distance de l'extrémité occidentale de Nuku Hiva ; elles sont visitées par les habitants des îles voisines qui vont y chercher des cocos ; Ingraham les nomma Knox and Hancock Islands, Marchand île Masse et île Chanal, Roberts Freemantle Island et Langdon Island, Hergest Roberts’s Islands.