« VOYAGES AUTOUR DU MONDE – VOYAGE DANS LES MERS DU SUD »

I - L’OUVRAGE

Page de titre de la publication de 1834

II - L’AUTEUR

Edmund FANNING (1769-1841)

Capitaine américain du navire de commerce « Betsey » à partir de juin 1797, époque à laquelle il quitte le Connecticut pour prendre la direction des côtes occidentales de l’Amérique du sud afin d’y chasser les otaries à fourrure pour en revendre ensuite les peaux en Chine. Le 19 janvier 1798, il fait escale à Masafuero dans l’archipel de Juan Fernandez au Chili ; il en repart le 5 avril de la même année, direction les Marquises.

Le trois-mâts Aspasia, de la même classe que le Betsey

LECTURES COMPLÉMENTAIRES :

III - LES MARQUISES SELON FANNING

Chapitre IX : Départ de Masafuero pour les Galapagos et les Marquises

*- Les notes entre parenthèses avec * sont de Jacques Iakopo Pelleau.

*- Les notes entre parenthèses sans * sont du capitaine Fanning.

*- Les nombres à trois chiffres entre parenthèses se réfèrent à la pagination de l’ouvrage original en anglais.

(118) (…)

Le 5 avril 1798.

Nous quittâmes Masafuero à 6 P.M. et mîmes le cap au N.O. afin d’attraper les alizés et de fixer notre route vers les îles Marquises. (118 à 122) (…)

Le 19.

Alizé léger d’est ; légère brume. À trois heures trente P.M., la vigie en haut du mât de misaine cria le « Terre ! terre ! » tant attendu ; il signala une île élevée, ronde et en forme de pain de sucre à une distance d’environ six lieues au S. O (* 29km) ; en nous approchant, nous constatâmes que c’était Hood’s Island (* Fatu Uku). À une distance de quarante-huit lieues (* 231 km) à l’est de cette île, nous croisâmes des troupeaux de cachalots et leurs compagnons de voyages habituels, le poisson au museau arrondi que les baleiniers nomment « black fish » (* probablement des dauphins globicéphales, toujours très nombreux dans les eaux marquisiennes). Le nombre de ces derniers alla croissant jusqu’à ce que (123) nous nous trouvions à une distance de l’île de trois lieues (* 14,5 km). À 5 P.M., nous avions La Domineaque en vue (* La Dominica, Hiva Oa) à une distance de sept lieues (* 33,7 km) à l’O.S.O. À 8 P.M., nous mîmes le navire vent debout, réduisîmes la voilure pour la nuit afin de nous maintenir du côté au vent de cette île.

Le lendemain matin à cinq heures, nous nous laissâmes porter vers le sud-ouest en direction de l’île ; une heure après, l’île de San Pedrie (* San Pedro, Moho Tani) était en vue au S.S.O. à une distance de cinq lieues (* 24 km). On dit que cette île est habitée par la plus belle des races de Naturels des îles du Pacifique Sud. À 8 P.M., nous avions La Christiana en vue (* Santa Cristina, Tahuata) à sept lieues (* 33 km) à l’O.S.O. quart ouest. Nous virâmes lof pour lof (* virer de bord vent arrière) dans l’intention de longer la côte nord-ouest de Hiva Oa ; quand nous nous trouvâmes face aux vallées, le vert feuillage des arbres fut un enchantement complet pour nos yeux qui en avaient été privés depuis si longtemps.

À 11 A.M., une pirogue double vint se ranger le long du navire avec à son bord onze Naturels. Nous mîmes alors en panne et certains d’entre eux grimpèrent jusqu’au plat-bord sur lequel ils se fixèrent s’agrippant au garde-fou ; rien ne semblait les inciter à venir sur le pont. Néanmoins (124), ils troquèrent sans attendre leurs noix de coco, &c, contre des clous et des taillons de cerceaux en fer (*). Cet échange ayant été très court, nous repartîmes vent arrière vers l’ouest en longeant la terre et, à midi, nous trouvions vers le milieu de l’île en nous maintenant à quelque distance ; notre latitude était de 9° 40’ sud.

(* En 1774, à son passage à Tahuata, le capitaine Cook avait ainsi distribué des taillons de cerceaux de barrique en fer que les Marquisiens ont rapidement utilisés comme lames d’herminette ; cette sorte de cadeau fut abondamment utilisée par les navigateurs suivants).

(125) CHAPITRE X - ESCALE AUX ÎLES MARQUISES ET WASHINGTON - TRANSACTIONS SUR PLACE

Réserve des Naturels – Difficultés à commercer avec eux – Leur prudence – Parfums de leurs vallées – Pénurie de nourriture chez eux – Arrivée à La Christiana (* Tahuata) - Visiteurs inattendus – Le Révérend William P. Crook – Ses déclarations concernant l’île – Un renégat italien – Les initiatives et les plans tordus de ce dernier – Protection accordée à M. Crook et à son ami – Leur évasion – Projets de capture du Betsey – Le chef quitte le Betsey avec ses cadeaux – Départ des îles Marquises – Nouvelle façon de manger du poisson – Arrivée aux îles Washington (* Les Marquises du nord-ouest) – Attitude hostile des Naturels – Danger imminent pour le navire et l’équipage – Échappée belle – Les noms autochtones des îles – Départ des îles Washington – Arrivée à Nuggoheeva (* Nuku Hiva).

Le 20 mai 1798 (* Au large de la côte nord de Hiva Oa)

Temps agréable, brise modérée. À 2 P.M., nous mîmes en panne face à une vallée couverte d’arbres à pains et de cocotiers. Trois pirogues parties d’un village tout proche vinrent nous rendre visite ; néanmoins, les Naturels n’apportèrent que peu d’articles à troquer : quelques anguilles, des poulpes et un petit poisson au gout douçâtre et plutôt déplaisant. Cela ne nous parut pas digne d’intérêt, et nous nous éloignâmes. À 5 P.M. nous mîmes de nouveau à la cape en face d’un autre village (126) duquel arrivèrent plusieurs pirogues dont deux seulement acceptèrent de se ranger le long du navire. Les Naturels de ces deux-là nous firent bientôt comprendre la cause de leurs craintes en nous expliquant par gestes qu’ils avaient peur de nos canons sur affut. On fit promptement disparaître la cause de leur émoi en rangeant les canons à l’abri de leur regard et en fermant les écoutilles. Ayant observé la manœuvre de loin, leurs compagnons vinrent immédiatement se ranger le long de notre flanc. Ils n’avaient pas, néanmoins, abandonné toute crainte, et continuaient à se méfier : malgré cela, nous parvînmes avec succès à obtenir quelques noix de coco et une sorte de « pudding » à base de fruit à pain (* Peut-être de la « popoi » ou du « poke ») ; ils échangèrent aussi leurs lignes de pêche contre des clous et des taillons de cerceaux de barrique en fer de quatre à cinq pouces de longueur (* de 10 à 13 cm). C’était le fer sous toutes ses formes qu’ils convoitaient avec ardeur ; les perles de verre et les bibelots ne les intéressaient pas. Quand on leur présentait de petits miroirs ou des boutons nacrés, ils les tournaient et les retournaient en tous sens, les examinant consciencieusement sous tous les angles avant de laisser partir leurs articles. Finalement, après avoir pesé le pour et le contre, ils nous rendaient les miroirs et pointaient le doigt en direction des cerceaux de fer.

Au coucher du soleil, après le départ de nos visiteurs (127), nous nous écartâmes de la côte sous petite voilure par vent de travers afin de maintenir notre position pendant la nuit. Par intermittence, des souffles de vent nous apportaient les senteurs de ces vallées verdoyantes : un vrai délice. Quelqu’un qui n’a jamais rien connu de tel peut à peine imaginer l’enchantement d’une telle sensation après de longs mois passés en mer ; une sensation qui se saisit de tout votre être et vous réanime le corps et l’esprit.

À l’aube, nous prîmes la direction de la côte. À 8 A.M., nous nous mîmes vent debout en face d’un village à partir duquel un certain nombre de Naturels vinrent très rapidement nous rendre visite dans leurs pirogues avec des articles de troc. Nos canons ayant été rentrés au préalable et les écoutilles fermées, il nous fut très facile de les amener à se ranger le long du navire. S’en suivirent alors des transactions vives et rapides ; on échangea des taillons de cerceaux de fer, des clous et des couteaux contre des noix de coco, des fruits frais, du poisson et des lignes de pêche. Après avoir troqué tout ce qu’ils avaient apporté, ils nous quittèrent et nous partîmes vent arrière ; à midi, nous avions la pointe nord-ouest de l’île au S.S.E. à une distance de deux lieues (* 9,6 km) et nous serrâmes au plus près en direction de La Christiana (* Tahuata).

Toute la journée du 21 fut employée à remonter le vent (128). Pendant la nuit, des rafales de pluie et des bourrasques de vent s’abattirent sur nous. À 8 A.M. nous nous trouvions à l’ouest de l’île de La Christiana, très proches du mouillage de Cook où nous avions l’intention de jeter l’ancre afin de procéder à l’entretien du navire, et de nous procurer des vivres frais et de l’eau douce. Plusieurs pirogues se rapprochèrent avec à bord un nombre de Naturels beaucoup plus important que ce que nous avions vus réunis auparavant. Cela me décida à mettre en panne, et les échanges s’opérèrent à nouveau avec entrain, mais les Naturels n’avaient rien à offrir qui fût différent des autres endroits : nous n’obtinrent que des noix de coco, des fruits à pain et de petits poissons contre lesquels ils voulaient de la poudre, des couteaux, des outils, des haches et des hachettes, &c. Je refusai de leur laisser toute la poudre en espérant qu’ils accepteraient d’apporter des porcs, et je mis un terme à l’échange des haches et des hachettes. Mais cela ne mena à rien, et j’en déduisis qu’avec la volaille, les porcins étaient une denrée rare sur l’île ; ce qui s’avéra plus tard être la réalité.

À ce moment-là, deux personnages arrivèrent dans une grande pirogue double et se rangèrent le long du navire ; à l’évidence, c’était des hommes influents et de haut rang vu le respect que les autres leur portaient, et la supériorité de leurs atours ; néanmoins, aucun (129) des deux n’était en possession de ce que nous convoitions. On nous fit rapidement comprendre qu’ils souhaitaient voir le navire s’ancrer plus avant dans la baie ; à la suite de quoi, nous fût-il promis, on nous fournirait en abondance des porcs et tout ce dont nous avions besoin.

L’attitude amicale de ces gens me porta à croire que nous pourrions leur demander de nous aider à piloter le navire jusqu’au havre ; mais après qu’ils soient restés à bord quelques heures pendant lesquelles nous nous étions acharnés en vain à remonter au vent afin de nous positionner sur le point de mouillage désiré, ils quittèrent le navire un peu après midi non sans avoir, au préalable, affiché des signes évidents de mécontentement, impatients qu’ils étaient de retourner à terre. Ce qui ne les empêcha pas, dans leur bousculade, de nous inviter par signes amicaux à venir sans attendre jeter l’ancre dans leur port.

Chaque proue des doubles pirogues de guerre était ornée de quatre crânes humains qui avaient tellement attiré notre attention que le chef nous proposa de les troquer ; mais comme ce n’était pas le genre de vivres frais que nous recherchions, nous refusâmes son offre. Tandis que nous tentions d’avancer, le vent se mit soudain à tourbillonner en rafales nous contraignant sans cesse (130) à carguer et à ferler les voiles à tour de rôle, ce qui nous fit perdre du terrain au lieu d’en gagner.

Le 22.

En plus des fortes rafales et bourrasques de vent de la veille, nous subîmes de très fortes averses de pluie vers 1 P.M. Ce détail était devenu pénible à supporter pour les Indiens qui nous entouraient ; ils ne tardèrent pas à se décider à retourner à terre. À 3 P.M., à l’occasion d’une éclaircie, on vit une petite pirogue s’approcher du navire en toute hâte ; elle semblait venir de la partie occidentale de l’île, tout au moins de l’ouest de la baie, et deux personnes seulement se trouvaient à son bord. Tous les Naturels venaient de nous quitter, et personne ne comprenait qui ces étrangers pouvaient-ils être. En raison de l’impérieuse nécessité dans laquelle nous étions de trouver un mouillage sûr dans la baie, si possible avant la tombée de la nuit, cela nous paraissait vraiment inconcevable de devoir mettre à cape afin de permettre à ces gens de s’approcher.

Alors que la petite pirogue se rangeait sur notre flanc, nous eûmes la grande surprise d’entendre une des personnes s’écrier dans notre langue maternelle : « Monsieur, je suis anglais et je viens vous conjurer de prendre ma vie sous votre protection. » Sur le coup, les mots ne suffisent pas à exprimer la surprise provoquée par une requête aussi inattendue (131). On se porta sur le champ au secours de l’étranger que l’on aida à grimper sur la coupée ; à peine eut-il posé le pied sur le pont qu’il lâcha : « Je suis missionnaire ». Il se laissa alors tomber sur un siège qu’on avait apporté pour lui sur la dunette (* pont ou gaillard d’arrière), et resta la tête inclinée pendant plusieurs minutes à rendre grâce à cet Être Céleste qui protège jusqu’au dernier des moineaux ; sans prêter attention à ceux qui l’entouraient, il ne paraissait préoccupé que par l’expression de sa reconnaissance à la Bonté du Créateur qui venait de lui rendre à nouveau sa liberté. Après avoir reçu l’assurance de se trouver parmi des amis chrétiens, il se ressaisit un peu et entreprit de nous raconter les péripéties de ces derniers jours sur l’île.

« Grâce soit rendue au ciel, Monsieur ! » m’exclamai-je en répondant à une de ses questions : « Vous voilà sain et sauf désormais. » Il se présenta alors comme étant le Révérend William Pascoe Crook que la London Missionary Society (* La Société Missionnaire de Londres/LMS) avait envoyé dans ces îles où, quelques mois plus tôt, le navire missionnaire le Duff du capitaine Wilson l’avait débarqué.

Il expliqua que l’attitude actuelle et récente des Naturels à son égard le préoccupait beaucoup depuis quelques semaines, et qu’en deux occasions, il ne dut son salut, outre la Grâce divine, qu’à l’intervention de son ami, le chef indigène qui l’avait accompagné à bord et qu’il nous présenta à ce moment-là (132) ; il souhaitait nous voir le garder à bord en attendant de le déposer en un endroit où il serait en sécurité.

Pour toute réponse, j’indiquai alors au Révérend que sa qualité d’homme d’église consistait une recommandation suffisante lui assurant d’être accueilli et logé avec tout le confort que notre navire pouvait lui fournir, et j’ajoutai qu’il pouvait s’y considérer comme chez lui et profiter de ma cabine comme il lui plairait jusqu’à notre retour à New York.

Après avoir présenté M. Crook à mes officiers, leur demandant d’être attentif à ses requêtes, je le conduisis avec son ami dans ma cabine où, une fois assis, je fis étaler ma garde-robe devant lui, lui demandant de choisir ce qui lui convenait. À ce moment-là, M. Crook était vêtu à la mode de l’île, c’est-à-dire qu’il ne portait qu’un « maro » (* terme tahitien désignant le pagne des hommes ; en marquisien « hami ») (une pièce d’étoffe confectionnée par les Naturels dont on s’entoure la taille ; une extrémité pend par devant et l’autre par derrière, après avoir été passées par-dessous la partie qui fait le tour de la ceinture). Ayant été constamment exposé au soleil, le reste de sa personne avait pris un teint aussi basané que les chefs, d’autant qu’il avait dû se conformer à ce style de vêtement depuis des mois (133).

À sa demande, on laissa la question des vêtements de côté en attendant qu’on puisse débarquer son ami le chef (Il ne trouvait pas judicieux de faire son choix ou d’accepter un vêtement long en présence du chef) (* peut-être parce que seules les femmes marquisiennes portaient de longs vêtements, pas les hommes…).

Ensuite, afin de m’éclairer sur les procédures à suivre pour les jours suivants, M. Crook me déclara qu’il lui fallait me communiquer des renseignements urgents concernant la situation sur l’île. Il était convaincu du danger extrême que nous courrions si nous nous approchions afin de jeter l’ancre, comme nous en avions l’intention. À cette nouvelle, je donnai immédiatement des ordres à l’officier en second afin d’interrompre nos manœuvres d’approche du mouillage.

Le Révérend nous raconta ensuite que, après le départ du Duff et du capitaine Wilson, qui l’avaient conduit jusqu’ici, un autre navire avait fait escale dans l’île pour faire des vivres, et qu’un renégat italien en avait déserté, s’était caché jusqu’au départ du navire et était resté sur l’île. En plus d’être doté d’un caractère persuasif, il avait profité de son évasion pour emporter avec lui un mousquet, une belle quantité de poudre et des balles qui lui ouvrirent rapidement (134) les faveurs du chef principal, allant jusqu’à devenir gestionnaire privilégié des affaires de l’île.

C’est à l’instigation de cet homme qu’avait débuté la guerre contre les Naturels de La Domineaque (* La Dominica, Hiva Oa) qui avait fait rage pendant quelque temps, avec la sauvagerie et la barbarie qui caractérise leur manière de mener ce genre d’hostilités. Il les avait aussi incités à combattre une autre tribu toute proche sur le territoire de laquelle résidait le chef qui avait conduit M. Crook à bord. Cette vallée se trouvait à une grande distance du port vers l’ouest ; c’est de là qu’ils étaient venus en pirogue, et avaient ensuite attendu fébrilement l’occasion propice pour mener à bien leur évasion jusqu’au navire.

Empreint de son devoir solennel envers Dieu et ses frères mortels, M. Crook avait exprimé à cet individu son désaveu concernant ses projets scélérats et iniques. Il s’était aussi tellement employé à l’empêcher d’entrainer les Naturels dans la poursuite de ses entreprises abominables que l’Italien lui était devenu farouchement hostile, plongeant ainsi M. Crook dans une détresse profonde. Cette haine pour ce dernier avait atteint un tel degré qu’il était parvenu à convaincre le grand-chef et les chefs secondaires (135) de profiter de la première occasion pour assassiner M. Crook.

Les Naturels étaient d’autant plus prêts à se soumettre au régime de l’Italien qu’il se trouvait en possession du mousquet, de la poudre et des balles, et que la formidable supériorité de cet engin sur leurs propres armes pendant les batailles les portaient à croire en son invincibilité. Il les avait persuadés qu’avec son aide ils pourraient non seulement vaincre toutes les tribus des deux îles (* Tahuata et Hiva Oa), les assujettir et leur faire payer tribu au grand-chef, mais qu’avec leur concours, ils pourraient, de surcroit, s’emparer de tous les navires faisant escale dans leur baie, les détruire et s’approprier tout le fer et les biens se trouvant à bord ; avant cela, néanmoins, il s’efforçait de les convaincre de la nécessité de massacrer M. Crook.

Tout au long de son séjour en solitaire parmi les Indiens, de par son comportement aimable et le soin qu’il portait à leur bien-être, ce monsieur s’était attaché l’affection de nombreux chefs, mais aucun d’entre eux ne lui était plus dévoué que l’ami qui l’avait conduit au navire. Cet homme se trouvait être le chef des guerriers, position qui lui conférait une grande influence et beaucoup de poids au sein de leurs conseils ; il était la main droite du grand-chef qui, seul dans la tribu, lui était supérieur. Il s’était souvent et courageusement opposé à ses compatriotes, mettant sa propre vie (136) en danger pour sauver celle de M. Crook qui était chaque jour confronté à des embuscades et à des traquenards que ces derniers, qui étaient le plus souvent des « amis », se chargeaient d’adapter sans cesse aux déplacements du Révérend afin de l’éliminer.

Dans l’impossibilité d’arriver à leurs fins iniques, et sachant que M. Crook et son ami connaissaient leurs projets, ils étaient sûrs que leurs espoirs de s’emparer du navire s’envoleraient si l’un des deux parvenait à monter à bord et dévoilait ce qui se tramait. Tôt le matin, ils avaient donc averti chacun d’entre eux que le grand-chef leur interdisait d’aller au navire (ce qui selon leur coutume équivalait à un tabou (* donc interdiction absolue sous peine de sanctions graves pouvant aller jusqu’à la mort)) et que serait lui, le grand-chef en personne, qui irait voir le capitaine.

Afin de s’assurer de leur obéissance à cette injonction, et de les garder à l’œil, le grand-chef avait envoyé à bord deux chefs secondaires dont l’un qui faisait la navette (sous des prétextes futiles) pour lui rendre compte, chez lui, de l’évolution de nos projets, afin de le conseiller et de lui faire des propositions.

Aussitôt que M. Crook et son ami eurent aperçu notre navire, ils restèrent à l’affut. Dès qu’ils se furent assurés du départ des quelques Naturels et des deux chefs secondaires longtemps restés à bord pour nous servir, entre autres, (137) de pilotes (nous savons maintenant que l’un était le subordonné de l’autre), ils saisirent l’occasion fournie par la forte averse de pluie pour se lancer sur les flots malgré le risque énorme de se faire assassiner ; sort qui eut certainement été le leur s’ils avaient été interceptés.

Il semble qu’une Providence toute particulière veillait sur nous et, j’avoue avec humilité qu’après coup, j’ai fustigé le comportement personnel qui m’avait conduit à me plaindre du retard pris par notre progression en raison des rafales et bourrasques de vent qui, en fin de compte, en nous empêchant d’avancer plus avant, furent l’instrument de notre salut. Nul doute en effet que si nous avions jeté l’ancre ce jour-là, les amarres du navire auraient été sectionnées et nous aurions tous été massacrés.

Notre navire aurait été leur première victime et, en raison de sa petite taille, il était la proie idéale ; il leur eut été, en effet, plus facile d’en venir à bout que d’un plus gros navire. Nous comprenions désormais la raison pour laquelle les deux chefs secondaires nous enjoignaient sans répit d’aller plus avant et de jeter l’ancre ; et aussi pourquoi les vivres se faisaient rares sur l’île.

En effet, le renégat avait totalement réussi à convaincre le grand-chef d’adhérer à la partie la plus importante du plan d’action (138) qui était en voie de réalisation ; la promesse de nous fournir des vivres en abondance alors que l’île se trouvait en période de pénurie, ce n’était là qu’une petite partie de ses plans infâmes.

Nous apprîmes alors la technique qu’ils espéraient employer afin de capturer notre vaisseau. La nuit venue, on enverrait des nageurs et des plongeurs munis d’une longue corde dont l’extrémité serait fixée aux supports du gouvernail afin de le bloquer, l’autre extrémité restant à terre. Ensuite, ils devaient sectionner les amarres d’ancrage sous la ligne de flottaison et, une fois cette opération effectuée, les autres Naturels auraient entrepris de hâler le navire jusque sur la grève.

Dans cette entreprise, l’Italien avait fait preuve d’un sang-froid monstrueux et d’une absence totale de sentiments humains. Il avait fait croire à ces gens que leur réussite serait totale et, craignant que le moindre vestige de cette forfaiture ne fût un jour dévoilé, il avait exigé que tout l’équipage soit éliminé et que le navire soit brûlé.

De la sorte, ils pensaient faire d’une pierre deux coups. Tout d’abord, faire disparaître toute trace du navire et de son équipage, et s’emparer de la totalité du fer et des articles qu’ils convoitaient. Ensuite, avec la poudre, les canons et les armes à feu (139), ils seraient en mesure de prendre possession du prochain navire qui jetterait l’ancre ; de surcroit, ils deviendraient plus puissants que les autres tribus qu’ils pourraient attaquer sans risque. Ils deviendraient alors les plus riches, les plus puissants et, sans aucun doute, les insulaires les plus illustres du Pacifique.

L’ensemble du plan leur paraissait d’une réalisation facile ; il dépendait aussi beaucoup des plongeurs et des nageurs, car seuls quelques Naturels maîtrisent ces activités. Le silence le plus profond devait régner afin d’éviter de se faire repérer par les gardes postés sur le pont du navire ; une fois le câble d’amarrage sectionné et le navire hâlé par l’arrière jusqu’à la grève, on leur avait fait croire que celui-ci se coucherait sur sa quille mettant ainsi hors d’usage les canons les plus gros, et que leur supériorité numérique leur permettrait de s’en rendre facilement maître.

Pris par la conversation, nous n’avions pas vu le temps passer ; le soleil allait bientôt se coucher, et le chef ami de M. Crook paraissait de plus en plus inquiet. Pour le Révérend, le moment était venu de lui annoncer qu’ayant trouvé l’occasion de rentrer dans son pays, il était de son devoir de la saisir, et qu’il ne pouvait donc pas retourner à terre avec lui. Cette nouvelle affligea grandement le chef (140) qui nous fit comprendre qu’il ne survivrait pas longtemps à cette séparation. Il était néanmoins conscient du danger encouru par M. Crook si celui-ci redescendait dans la pirogue, et il ne pouvait pas lui demander d’agir de la sorte. Dans quelques lunes, il espérait bien revoir M. Crook et le capitaine Wilson sur son île, quand les guerres auraient pris fin et que tout serait rentré dans l’ordre.

Très touché par l’affection que lui portait le chef, M. Crook lui répondit que, s’il plaisait au Ciel, il ne lui faudrait pas attendre très longtemps le bonheur de se serrer à nouveau la main. Afin d’éviter au prochain navire, aux autres à venir après lui et à leurs équipages le moindre dommage ou perte, M. Crook lui rappela en même temps la promesse qu’il avait faite d’avertir à temps les capitaines des dangers encourus à toucher cette île. Il jura d’être fidèle à sa promesse. (Plus tard, l’auteur apprit que, conformément à sa promesse, le chef avait donné au capitaine du Butterworth, le navire suivant, les renseignements lui ayant permis d’éviter le danger.)

Quand nous étions descendus dans ma cabine, j’avais retiré mes pistolets de mes poches et les avais déposés sur le buffet. Après en avoir minutieusement examiné la crosse, la détente et les barillets, le chef demanda à M. Crook à quoi ils servaient (141) et comment s’en servir ; les explications l’ayant satisfait, il exprima son désir d’en recevoir un comme cadeau. Bien que prêt à lui offrir un présent qui lui convienne, je n’avais pas l’intention de me séparer de mes pistolets, et je lui répondis que, comme toutes les armes, la poudre et les canons à bord du navire avaient été rendus tabou par le grand-chef de notre pays, et qu’on ne pouvait les sortir du navire ou les donner à quelqu’un. En raison du respect qu’ils portent à tout ce qui est tabou, le chef fut satisfait par cette explication et ne s’intéressa plus aux pistolets.

Je disposai alors, devant lui, un certain nombre d’articles des plus estimables : quelques haches, hachettes, couteaux, rasoirs et un assortiment de petits couverts ; pour compléter la sélection, j’ajoutai un paquet de perles de verroterie et des verres. Ayant demandé à M. Crook quel cadeau serait le plus apprécié, il ne voulut pas me donner son avis me laissant seul juge du choix ; il précisa néanmoins, qu’en présence d’une telle abondance de cadeaux, il était certain que le chef serait accueilli à bras ouverts à son retour (142) à terre, et cela malgré son rôle dans l’évasion de M. Crook.

Quand le chef apprit que tous ces biens allaient être descendus dans sa pirogue comme gage de son amitié envers M. Crook, et de la promesse qu’il avait faite de tenter d’éviter tout dommage aux prochains navires touchant l’île, il fut transporté de joie, se vantant d’être, désormais, le plus riche de sa tribu, plus même que le grand-chef auquel il pourrait déclarer fièrement que la présence parmi eux d’un homme aussi mauvais que le déserteur italien était la cause principale de tous leurs déboires : aussi longtemps qu’il serait là, jamais ils ne pourraient connaître paix, abondance et bien-être mais, au contraire, subiraient discorde, guerres sanglantes et conflits.

La séparation entre ces deux amis fut une scène touchante. D’un côté, un cœur capable d’apprécier les attentions dont il avait longtemps été l’objet, tout autant que les risques pris pour lui au cours de cette évasion ; de l’autre, un enfant de la Nature, doté de vertus et de sentiments dignes d’un être civilisé comprenant que celui dont il se séparait était le seul homme à s’être jamais inquiété de son bien-être dans l’éternité de l’au-delà, lui ayant enseigné combien peu les choses de ce monde ici-bas comptaient en comparaison de celles d’outre-tombe.

Quand il se fut éloigné d’environ cinquante mètres du navire, le chef s’arrêta de ramer et, à l’intention de M. Crook, s’écria que celui-ci devait revenir dans quelques lunes au plus tard faute de quoi il ne vivrait pas assez longtemps pour le revoir ; puis, après avoir brandi sa rame en signe d’amitié, il reprit la direction de son île.

M. Crook m’apprit qu’i existait un autre archipel comprenant quatre îles récemment découvertes par un de nos compatriotes venant de Boston (* Ingraham, en avril 1791) ; il ajouta qu’elles se nommaient les îles Washington, et qu’elles se situaient au nord-ouest de celle sur laquelle nous nous trouvions. Il nous recommanda chaudement de nous y rendre immédiatement car, ayant appris que leur langue était très similaire à celle parlée aux îles Marquises (* les 3 îles du sud-est) dont il était familier et qu’il parlait couramment, il était certain de pouvoir aussi comprendre et parler celle de ces nouvelles îles, et de nous servir d’interprète dans nos démarches d’approvisionnement en eau douce et (144) en vivres frais qui nous faisaient tant défaut. Et c’est ce qui se passa par la suite.

Ne voyant aucune possibilité d’obtenir du ravitaillement sur place, je donnai consigne de préparer le navire à mettre le cap sur les îles Washington. Après le départ de notre ami le chef, nous redescendîmes dans ma cabine où je priai à nouveau M. Crook de choisir quelques vêtements parmi ceux que j’avais sortis pour lui car, depuis qu’il était monté à bord, il avait gardé sa tenue locale ; après m’avoir remercié à plusieurs reprises, il accepta ma demande avec joie.

Dans la période où le navire se trouvait un peu au large de Resolution Bay, et que les Naturels l’entouraient en grand nombre, nous avions remarqué que certains capturaient des poissons de quatre ou six pouces de longueur (* 12/18cm), et qu’après en avoir arraché la tête d’un coup de dents, ils les mangeaient aussitôt entièrement par petites bouchées. J’en parlai à M. Crook lui demandant s’ils n’avaient pas l’habitude de cuire leur poisson. Il répondit qu’ils le cuisaient quand il s’agissait de grosses pièces, et quand ils avaient de la nourriture en abondance mais que, en raison des guerres et de la famine actuelles, ceux que nous avions vus n’étaient pas en mesure de le faire. Il ajouta (145) qu’en période de disette, il avait été lui-même obligé de se plier à une telle pratique ; d’autant plus obligé, expliquait-il, que s’il n’avait pas mangé son poisson sur le champ, on le lui aurait arraché des mains. Il ajouta qu’une fois, il avait trouvé délicieux un de ces poissons mangés crus. Il termina en disant que la famine poussait parfois les Naturels à se tourner vers leurs ennemis pour les capturer afin de s’en nourrir ; c’était une coutume inhumaine et horrible à laquelle il lui avait été impossible de mettre un terme.

Le 23 mai

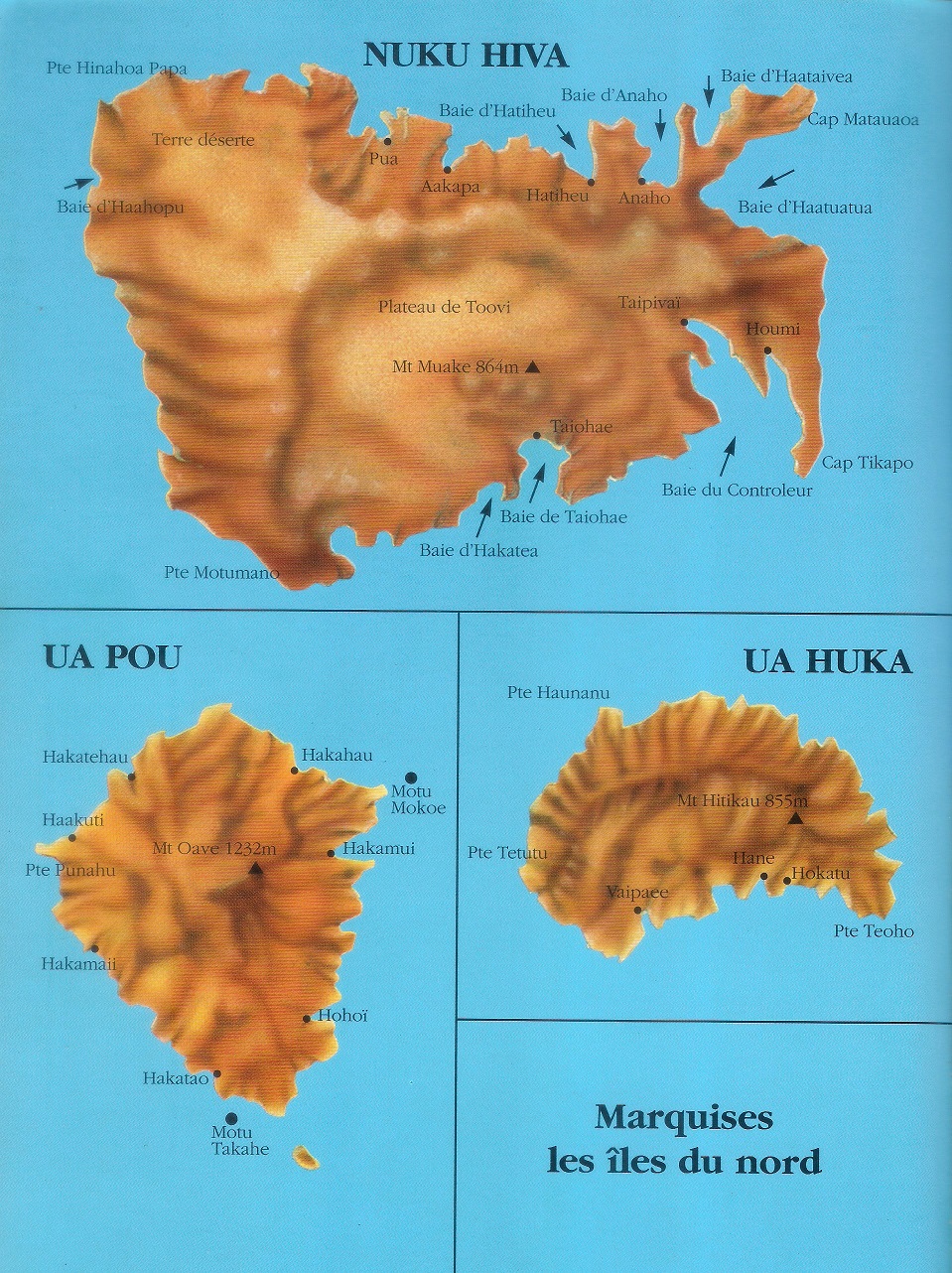

Depuis notre départ des îles Marquises, nous n’avons cessé d’être balayés par de fortes averses de pluie venues du sud-est entrecoupées d’accalmies. À 1h00 P.M., l’île la plus méridionale des îles Washington était en vue à une distance de cinq lieues (* 25km) vers l’ouest (* Ua Pou). À 3h00 P.M. nous aperçûmes l’île la plus orientale au nord-est (* Ua Huna) et, une demi-heure plus tard, était en vue l’île la plus septentrionale et aussi la plus étendue des îles de cet archipel au N.O. ½ O à une distance de huit lieues environ (* 40km) (* Nuku Hiva). Nous mîmes le cap sur l’extrémité orientale l’île la plus au sud et, à 9h00 A. M., alors que nous longions sa côte nord portés par une belle brise, plusieurs pirogues s’en détachèrent, certaines très grandes, d’autres plus petites, qui vinrent à notre rencontre. (146)

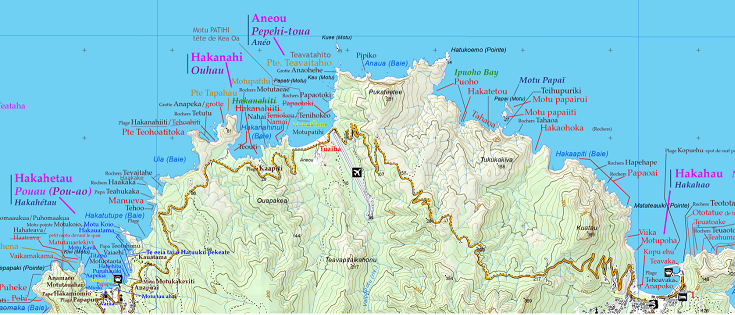

Côte nord de Ua Pou – Service de l’urbanisme de Polynésie française -

Document de travail PALIMMA 2014 – Pierre et Marie-Noëlle OTTINO

Ces grandes pirogues doubles étaient semblables à celles observées à La Christiania, principalement à celle qui avait conduit le grand-chef à bord. Tout comme pour cette dernière, leurs proues étaient ornées de nombreux crânes humains à propos desquels M. Crook déclara qu’ils provenaient des ennemis que leur chef, propriétaire de la pirogue, avait tués au cours de batailles.

Je fus satisfait de constater que M. Crook était en mesure de converser avec ces gens aussi couramment qu’avec les Marquisiens, leur langue étant presque identique. Ils avaient l’air surpris d’entendre M. Crook parler leur langue, et ils étaient très désireux de connaître l’endroit où il l’avait « attrapée » selon leur propre expression ; ils voulaient savoir d’où il venait pour être ainsi capable de parler comme l’un des leurs. Lorsque M. Crook demanda s’il y avait un port dans leur baie, les chefs répondirent par l’affirmative mais, malgré la présence de quelqu’un parlant leur langue, il nous fut impossible de les convaincre de monter à bord. Les tas de pierres rondes (* pour les frondes), les massues de guerre et les lances se trouvant à bord des pirogues nous donnaient à croire qu’ils étaient armés en force.

Nous nous présentâmes alors à l’entrée de la baie (* la carte ci-dessus et les détails donnés plus loin (le récif de corail) indiquent qu’il s’agit probablement d’Aneou) mais, à peine avions nous doublé la pointe (147) qui en marque l’entrée que le vent tomba et qu’une forte houle nous porta à l’intérieur de la baie ; pendant ce temps-là, nous nous efforcions de continuer le troc avec les Naturels restés dans leurs pirogues. En échange de leurs produits, nous leurs offrions des jouets, des verres, des perles de verroterie, des boutons, &c. mais ils refusaient notre fer avec le plus grand des mépris.

Il semblait que ces gens n’avaient reçu la visite, ou jamais vu, d’être civilisé auparavant. Contrairement aux autres insulaires, ils ne manifestaient non plus aucune envie d’obtenir du fer, même lorsqu’on offrait une hachette contre une seule noix de coco, alors qu’ils se précipitaient pour l’échanger contre un bouton nacré. Nous fûmes aussi surpris de constater que rien de ce que nous possédions n’avait, à leurs yeux, plus de valeur que les éclats de vaisselle et de porcelaine cassée conservés à bord par le cuisinier.

À la longue-vue, on voyait le ressac se briser sur le récif de corail qui borde cette baie ; je fis alors remarquer à M. Crook que le navire s’était si avancé dans la baie qu’il nous était nécessaire de demander aux chefs des précisions sur le mouillage dans leur port, et sur la profondeur de l’eau. À ses questions, ils répondirent que nous devions aller plus avant (148), jusqu’au niveau de l’endroit où ils remontaient leurs pirogues. Quant à la profondeur, ils déclarèrent que la baie était sans fond à l’extérieur du récif mais, qu’à l’intérieur du récif de corail, il y avait une belle plage sur laquelle ils avaient coutume de hâler leurs pirogues.

Il nous était devenu urgent de découvrir ce port. Sans perdre de temps, je fis armer un des canots afin de tourner le navire la proue face à la houle. Quand cela fut fait, le canot maintint le cap vers la sortie de la baie tandis que j’envoyais un second canot en sonder l’intérieur. Cette opération se poursuivit quelque temps sans que l’officier qui le commandait ne lance aucun signal, preuve qu’il avait trouvé un bon mouillage. Quant au premier canot, il s’était contenté de maintenir la proue du navire face à la houle, qui lui rendait impossible toute progression.

Pendant ce temps-là, les Naturels affluaient dans la baie, et de nombreuses pirogues apparaissaient au sortir des promontoires rocheux qui en marquent l’entrée ; d’autres venaient de différentes parties de l’île et certaines se rassemblaient autour du canot chargé de sonder. En peu de temps, la baie en fut remplie, tout particulièrement les alentours du navire (149).

M. Crook se tenait en permanence à mes côtés, et son attitude me porta soudain à croire que quelque chose le tracassait. L’explication ne tarda pas : à voix basse, il me fit comprendre que d’après les conversations entendues parmi les Naturels de plusieurs pirogues, et aussi de par leurs exclamations, il estimait que leurs desseins n’étaient pas pacifiques et que, si autant de pirogues s’étaient positionnées entre le navire et le canot chargé du sondage, c’était apparemment dans le but de l’isoler en lui coupant son câble de remorquage à son retour vers le navire. Je jugeai alors plus prudent de faire relever les écoutilles et sortir les canons qui avaient été chargés au préalable.

On lança aussi au second canot le signal de retourner au navire et, afin de lui ouvrir un passage, je fis décharger un mousquet au-dessus de la tête des Naturels de manière à ce qu’ils entendent le sifflement de la balle et qu’ils voient les éclaboussures au moment où elle ricocherait à la surface de l’eau ; en même temps, je fis apparaître les canons dans les écoutilles. L’effet escompté fut atteint car ils s’écartèrent sur le champ, laissant la voie libre à notre canot que nous eûmes la satisfaction de voir se ranger sans encombre le long du navire.

C’est alors que les conques de guerre retentirent, accompagnées de volées de hurlements assourdissants. M. Crook s’adressa (150) aux chefs les plus proches leur conseillant de se maintenir à bonne distance du navire et de faire en sorte que nul ne se serve de ses lances. Il leur rappela les effets produits par le mousquet sur les pirogues se trouvant sur la route du canot, et leur expliqua ce à quoi ils devaient s’attendre si les gros canons se mettaient à cracher leur tonnerre de feu, c’est-à-dire à voir la totale destruction de leur flotte et de leur île. Pointant du doigt les canons qu’on venait de sortir, il ajouta que le capitaine était fermement décidé à décharger leur tonnerre de feu afin de les éliminer et de détruire leur île.

Après avoir manifesté leur étonnement face à une telle démonstration de force, ils s’exclamèrent que le navire devait sûrement venir des nuages. À la suite de quoi, ils s’éloignèrent bientôt à une distance plus respectable, sans cesser pour autant de souffler dans leurs conques de guerre. Lorsque les chefs les plus proches du navire aperçurent la lame d’un sabre étinceler sous les rayons du soleil, ils s’écrièrent que, vu son éclat, cette arme devait venir de l’astre solaire lui-même.

L’officier chargé de sonder la baie rapporta qu’il n’avait pas trouvé le fond à une profondeur de cinquante brasses (* 91.4m), à une distance de câble du récif. Comme le canot ne parvenait pas seul à remorquer le navire, un second fut envoyé (151) à sa rescousse, et nous sortîmes les avirons de galère (* des avirons plus larges) pour leur venir en aide. Parfois, il nous arrivait de gagner un peu de terrain et de tirant d’eau sur la forte houle mais, quelques minutes plus tard, un train de déferlantes nous heurtait et, en dépit de tous nos efforts, nous repartions en arrière au lieu de continuer notre avancée. Les insulaires s’étaient groupés sur la grève tout autour de la baie, sur les rochers dominant le récif de corail, et des centaines d’entre eux se trouvaient encore dans leurs pirogues. Ils ne quittaient pas de yeux le navire observant tous ses mouvements contraires et, à chaque fois que celui-ci repartait en arrière, ils ne manquaient pas de lancer un hurlement terrible qui résonnait par toute la baie.

Après avoir passé plusieurs heures à déployer des efforts laborieux mais nécessaires ; après avoir, à force d’acharnement, progressé d’un peu plus d’un mille (1.8km), alors que, malgré son entrain et sa détermination, notre équipage se trouvait au bord de l’épuisement, nous reçûmes la bénédiction d’une légère risée provenant du promontoire est de la baie. Sans perdre une seconde, les voiles se trouvèrent bordées afin d’en profiter au maximum. Peu après, le navire s’ébranla, se mit en mouvement et finit par se sortir de ce mauvais pas. Nous nommâmes cette baie « Escape Bay », « La Baie de l’Échappée Belle », car nous nous en étions sortis de justesse (152).

La Providence venait à nouveau de nous manifester sa Bonté en préservant du danger nos vies et notre navire. Je suis tout aussi redevable au Révérend Crook qui resta en permanence à mes côtés, toujours prêt à m’avertir lorsqu’il pressentait les mauvaises intentions ou les manœuvres hostiles des Naturels. Tout au long de cette mauvaise passe, l’équipage fit preuve d’un ordre et d’une discipline exemplaires : pas de murmures de mécontentement, pas de défiance envers les officiers ; en dehors des ordres donnés et des réponses apportées, le silence régnait sur le pont. C’est à toutes ces raisons que nous devons notre salut ; j’en suis profondément convaincu. Notre navire était petit et relativement facile à manœuvrer ; eût-il été plus grand et plus lourd que nul acharnement ou artifice humain n’auraient pu ni préserver la vie de l’équipage, ni le sauver de la destruction qui nous avait si farouchement menacés.

En raison de la configuration géographique et de la forte houle, il n’eût pas fallu plus de la moitié du temps nécessaire à notre salut pour que le navire ait été indubitablement jeté sur le récif et réduit en pièces par la puissance des brisants ; la catastrophe prenant fin (153) avec le massacre des malheureux qui auraient nagé jusqu’à la côte.

Il est probable que, nous étant trouvés dans la même situation que le très célèbre et regretté La Pérouse et ses deux grandes frégates, nous ayons subit le même sort funeste que lui. La risée qui nous permit de nous échapper ne s’étirait pas, sur le coup, à plus de cinquante mètres derrière le navire. Il était très réconfortant de constater que les hommes d’équipage eux-mêmes avaient compris que leur survie dépendait de la bonté d’un Être qui avait daigné leur porter assistance ; ils s’agglutinaient autour du Révérend Crook, et l’honnêteté de leur cœur paraissait le prier de rendre grâce avec force au Tout-Puissant.

Notre première impression que cette île n’avait pas été visitée avant nous fut renforcée par le fait que nous n’observâmes aucune trace de fer ou de verroterie parmi les Naturels ; en dépit de leurs nombreuses échanges verbaux, M. Crook (154) ne put, non plus, conclure qu’ils avaient rencontré des êtres civilisés auparavant. Néanmoins, il s’était enquis auprès de certains chefs du nom de leur île et l’avait écrit dans le livre de bord du navire. Conformément à leur prononciation, cela donne Hooapoah ou Wep’oo (* Ua Pou) ; le nom de l’île la plus à l‘est est Hoo-a-ho’o-na (* Ùahuna/Ua Huna). L’île la plus au nord, alors en vue du navire, et aussi la plus étendue de l’archipel se nomme Nug-go-hee-va (* Nuku Hiva) ; celle qui se trouve la plus à l’ouest et qui est aussi la plus petite se nomme Fet-too-e’e-va. (* Il veut dire Hatu Iti, l’îlot qui se trouve à quelques miles au nord-ouest de Nuku Hiva ; Fatu Iva est l’île la plus méridionale, à plus de 150km au sud-est de l’endroit où ils se trouvent.)

Notre réserve d’eau douce se trouvant alors extrêmement réduite, nous étions dans l’obligation impérieuse de nous approvisionner. En raison de l’hostilité patente des Naturels, il était hors de question d’imaginer pouvoir mener à bien une telle opération sur cette île.

En tout état de cause, décision fut prise de profiter de la nuit pour remonter vers la côte sud de la grande île de Nuku Hiva en louvoyant ; une fois les voiles bien bordées, nous mîmes le cap plein nord portés par l’alizé et, à l’aube (155), nous nous trouvions à deux lieues (* 10km) au sud de Nuku Hiva, mais bien au large de sa pointe ouest. Il nous fallut donc remonter face au vent le long de la côte à la recherche d’un havre ; heureusement, la brise était régulière et la mer, calme. (156)

CHAPITRE XI - TRANSACTIONS DIVERSES PENDANT NOTRE SÉJOUR À Nuku Hiva

Refus des Naturels de monter à bord – Méthodes de commerce avec eux – Timidité d’un vieux chef – Projets de le faire monter à bord et succès de l’entreprise – Présentation de présents en signe de paix – Le vieux chef visite entièrement le navire mais n’est pas rassuré pour autant – La confiance vient finalement avec le cadeau d’un tricot – Cadeaux offerts par le roi – Nouvelle visite du vieux chef Tearoroo accompagné du régent – Tabou appliqué après requête – Le remède du régent contre un mal mineur – Acceptation d’un second tabou – Le Révérend Crook passe une nuit à terre – Acceptation d’une invitation à rendre visite au roi – Arrivée d’otages à bord – Accueil à terre – Ordre de marche – Une curieuse manœuvre – La frayeur du pauvre cuisinier – Arrivé à la résidence royale et sa description – Le jeune roi et la reine-mère – Cérémonie de présentation – Présentation de la plaque – Joie des invités – Interruption inattendue de la cérémonie – Retour au navire – Perte de notre boussole volée dans ma cabine – Sur intervention du roi et du régent, restitution de l’objet réduit en pièces – Un groupe d’une cinquantaine de dames de la cour visitent le navire accompagnées de quelques chefs – Leur départ – Le navire quitte la baie de Paypayachee (* Paepaeaki) – Le régent refuse de quitter son ami – Quelques détails sur les habitants – Leur comportement et leur coutume – La vallée de Tiuhoy (* Taiohae) – Quelques remarques sur la baie de Paepaeaki.

Le 25 mai 1798

Nous nous efforçâmes de maintenir le navire le long de la côte en direction de l’est. Quand nos virements de bord nous menaient près du rivage, des Naturels qui avaient pris la mer dans (157) quelques pirogues, se rapprochaient de nous à portée de voix. Quoique sur leurs gardes, ils paraissaient très sociables, posant les questions qui leurs paraissaient nécessaires, et répondant aux nôtres dans la mesure de leurs possibilités.

Le Révérend Crook leur ayant demandé si un port se trouvait à proximité, ils répondirent sans hésiter par l’affirmative, répétant que c’était un très bon port et que c’était là qu’ils remontaient leurs pirogues. Nous comprîmes à ce moment-là que, pour eux, un port, c’était l’endroit où les pirogues pouvaient être hâlées à terre. Il en avait probablement été de même à Ua Pou ; quand les chefs nous disaient qu’ils avaient un bon port, ils voulaient dire qu’ils avaient une belle plage sur laquelle on pouvait remonter facilement pirogues et canots. C’est à cause de notre incompréhension mutuelle que nous nous étions mis en grande difficulté, et non pour de supposées mauvaises intentions de leur part : ils considéraient comme un port tout endroit sur lequel on pouvait remonter une pirogue.

En dépit du drapeau blanc arboré en signe de paix, que les Naturels percevaient comme tel, et malgré les invitations lancées par M. Crook, aucun d’entre eux ne s’aventura à monter à bord. Considérant la longueur des échanges verbaux avec le Révérend, il était clair qu’ils se comprenaient ; (158) néanmoins, ils se maintenaient à portée de voix, et aucune pirogue ne vint se ranger contre le navire, bien que nous ayons pris soin de rentrer les canons et de fermer les écoutilles. En raison de leur défiance, il nous fallut poursuivre nos opérations de troc à une distance qui les rendait malcommodes. Nous attachions au bout d’une ligne ce que nous voulions écouler, et nous le lancions sur la proue des pirogues ; une fois examiné le lot, ils nous renvoyaient promptement des articles correspondant à leur estimation. Achat et vente furent brefs et de peu d’importance. Ce comportement aussi réservé, nous avions du mal à nous l’expliquer : il ne concernait pas seulement ce groupe de Naturels mais bien d’autres encore.

À 11h00 A.M., alors nous nous trouvions en face d’une baie (* probablement Haèotupa/Haaotupa/La baie Collet ; voir la suite immédiate) dont l’aspect nous portait à croire que nous avions enfin trouvé un port, trois pirogues s’approchèrent du navire, chargées de noix de coco, de fruits à pain et d’autres articles ; cependant, en dépit de nos encouragements répétés et des stratagèmes déployés afin de faire monter ces Naturels à bord, rien ne put les convaincre. Ils nous firent comprendre que notre navire n’était pas le premier qu’ils voyaient, ce qui fut confirmé par le collier porté par un des rameurs, qui était orné de quelques perles de verroterie finement polies (159) et soigneusement fixées sur une dent de cochon.

Nous étions sur le point de descendre un canot afin d’apprécier la commodité du mouillage à proximité du navire lorsque la vigie s’écria qu’il venait juste d’apercevoir ce qui ressemblait à l’entrée d’une plus grande baie, un peu plus à l’est. Grimpant dans la voilure, je sortis ma longue-vue et constatai que s’offrait à nous une opportunité plus favorable que celle que nous nous apprêtions à explorer.

En conséquence, après avoir pris congé des Naturels en y mettant les formes, nous nous séparâmes et virâmes de bord pour nous éloigner de la côte et nous rapprocher de l’autre baie, une manœuvre qui fut parfaitement réussie. Une heure après midi, alors que le navire pénétrait dans la bouche de cette baie, nous vîmes arriver une grande pirogue venant à notre rencontre depuis la grève ; à son bord se trouvait un vieux chef aux cheveux blancs et bouclés, ce qui lui donnait un air vénérable et pittoresque. Cette pirogue contenait aussi une trentaine de rameurs. Le vieil homme agita un drapeau blanc et une branche de verdure ; en retour, nous répondîmes à ces marques de paix et d’amitié en déployant un drapeau blanc (160). Nous renonçâmes aussi à descendre un canot, persuadés que nous étions, d’obtenir du vieux chef tous les renseignements dont nous avions besoin. Mais, rien n’y fit ; nous ne pûmes le convaincre de venir se ranger contre le navire.

Il fit le tour du navire à plusieurs reprises, restant à une distance de quinze ou vingt mètres, et prenant bien soin de ne pas s’en approcher ; à la suite de quoi, le vieux chef se lança dans une démonstration oratoire du cru dont le but était de nous convaincre d’accepter l’invitation cordiale du roi à nous rendre à terre. Après avoir attendu avec une extrême patience qu’il ait terminé son discours, et mis un terme à ses déplacements, nous étions épuisés, bien que cela puisse paraître grossier de le signaler.

Je donnai alors l’ordre de faire descendre un canot, et informai le Révérend Crook de mon intention d’user de stratagème pour parvenir à faire monter le vieux chef à bord en prenant garde, évidemment, d’éviter tout problème ou toute péripétie malencontreuse. Je lui demandai aussi d’apporter son aide à la réalisation de ce plan en prenant place dans le canot à côté de l’officier ; il s’empressa d’accepter. L’officier reçut alors trois consignes : en premier, il devait sonder la baie (161) afin de trouver un mouillage convenable ; au cas où la pirogue le suivrait, il devait faire semblant de ne pas la remarquer mais, une fois les opérations de sondage terminées, il devrait saisir la première occasion qui se présenterait pour positionner son canot, qui était d’une grande maniabilité, le long de la pirogue, puis s’emparer du chef et l’amener à bord sans lui porter préjudice.

Un fois le canot mis à la mer et armé d’un équipage choisi, M. Crook descendit s’assoir près de l’officier tout en continuant de converser avec le vieux chef ; alors, le canot s’éloigna et prit la direction de la baie. Comme prévu, à peine les hommes eurent ils donné quelques coups d’aviron que la pirogue se lança dans son sillage, à quelques encablures de distance. Afin de mener à bien sa mission, le canot se trouvait dans l’obligation de faire des allers-retours dans la baie, la traversant et la retraversant à maintes reprises, de telle sorte qu’il se rapprochait de plus en plus du bord. Ce voyant, les Naturels perdirent toute défiance et, serrant le canot de près, finirent par mélanger leurs rames avec les avirons tandis que M. Crook continuait sa conversation amicale avec le chef. Cette situation perdura de manière spontanée jusqu’à ce que l’officier ait terminé les opérations de sondage (162) et lance le signal au navire qu’il avait trouvé un mouillage convenable. Constatant que la pirogue se trouvait à moins d’une douzaine de mètres de distance, l’officier fit passer le mot à l’équipage qui se tenait prêt et, en un clin d’œil, le canot se propulsa le long de la pirogue ; la manœuvre fut si rapide, et les Naturels si surpris, qu’ils sautèrent tous à la mer abandonnant le pauvre chef, tremblant de peur, le laissant se sortir seul de cette situation inattendue.

M. Crook s’empressa de lui expliquer que le capitaine, grand-chef du navire, l’invitait à monter à bord afin qu’il saisisse rapidement que nous étions amis. On lui fit aussi comprendre de ne pas s’inquiéter ; on lui indiqua qu’il n’avait rien à craindre et qu’il ne lui serait fait aucun mal. Rassuré, le vieux chef répondit qu’il voulait bien monter à bord mais qu’il lui fallait, au préalable, déposer sur le pont une branche de verdure et un porcelet ; c’était, disait-il des signes de paix qui, une fois acceptés par le grand-chef du navire, seraient la preuve de notre amitié. M. Crook lui expliqua que nous comprenions cette coutume et que nous acceptions ces cadeaux.

M. Crook remonta dans le canot suivi du (163) chef dont l’esprit était toujours agité de craintes et de doutes ; il prit place entre M. Crook et l’officier. Ses craintes se dissipèrent quelque peu lorsque, à l’invitation de M. Crook, son regard se tourna vers le navire qui se rapprochait à faible allure, sous voilure réduite ; en effet, aussitôt que l’équipage eût compris que le canot avait trouvé un mouillage convenable, nous avions pris sa direction, vent arrière toute.

Quand le canot fut tout proche, nous mîmes en panne afin de permettre au chef de monter à bord ; M. Crook me demanda de prendre possession de la branche et du porcelet afin de calmer les craintes du chef, et d’assurer au mieux nos liens d’amitié. Je reçus donc le vieux chef à la passerelle où il me remit d’abord la branche de verdure accompagnée de quelques mots ; après quoi, il fit de même avec le porcelet. Une fois sur le pont, il insista pour me rendre hommage à genoux mais, tout en le relevant et en le conduisant à un siège sur le gaillard d’arrière, je lui expliquai que, dans mon pays, ce n’était pas la salutation qui seyait à des amis ; à des amis désormais assis l’un à côté de l’autre, ajoutant que je n’étais rien d’autre qu’un chef comme lui. Néanmoins, dit-il, selon la traduction de M. Crook (164), il y a une différence entre nous : vous venez du tonnerre des nuages et vous êtes donc plus puissant que mon roi lui-même.

Lorsque les Naturels virent que nous nous étions éloignés sans nous préoccuper de leur pirogue, ils remontèrent immédiatement dedans et nous suivirent, en prenant soin, toutefois de ne pas trop s’approcher du canot. Après avoir envoyé ce dernier à bonne distance en avant du navire afin de sonder, nous nous mîmes dans son sillage et passâmes entre les deux gros îlots circulaires que nous nommâmes les Sœurs en raison de leur similitude. *(Motunui à l’ouest et Mataùapuna, à l’est). Nous entrâmes alors dans une vaste baie baignant une plage sur son côté oriental en face de laquelle nous jetâmes l’ancre par vingt brasses de fond : un très beau mouillage et une côte bien dégagée. (* Probablement, au large du petit-quai actuel de Taiohae, face à la plage de Vainahō.)

Le vieux chef, M. Crook et moi-même étions retournés sur le pont après avoir parcouru toutes les parties accessibles du navire en expliquant la fonction et le fonctionnement de notre armement, et en détaillant le mobilier de la cabine ; bref, bien que nous ayons tout expliqué au vieux chef afin de nous attacher sa confiance, nos efforts restaient sans effet. Le Révérend Crook avait remarqué que mon écharpe avait capté (165) l’attention du chef et il m’en fit part : c’était un court tricot de flanelle rouge avec des franges de la même couleur. Je m’en défis sur le champ et le donnai au chef qui, paré de la sorte, perdit soudain toute retenue ; subitement transporté de joie, ce n’était plus le même homme. Arborant sa superbe acquisition, il remontait et descendait ainsi le pont, se pavanant d’une manière vraiment cocasse. Il se rendit ensuite à l’arrière d’un pas martial afin d’exposer sa personne ainsi chamarrée aux rameurs qui étaient dans la pirogue, et qui nous avaient suivi tout en restant à quelques encablures de la poupe (* À cette époque-là, la couleur rouge était l’apanage des chefs, raison pour laquelle l’attention du chef avait été attirée par l’écharpe du capitaine Fanning).

Les rameurs riaient à gorge déployée ; la pantomime de leur chef les emplissait d’une joie qui les mettait d’une humeur beaucoup plus sociable. À l’exception de deux hommes qui restèrent dans la pirogue, tous grimpèrent à bord après que le chef leur eût demandé de se rapprocher le long du navire. Pendant ce temps-là, passant de l’admiration répétée de son cadeau à la présentation maintes fois renouvelée de son statut social et de sa bonne volonté à notre égard, nous finîmes par apprendre qu’il était le grand-père du jeune roi et qu’au retour d’une ambassade aussi couronnée de succès, il serait comblé de porcs, de fruits à pain, d’ignames, etc.

Tout au long de ces péripéties, la pirogue mentionnée fut la seule visible (166) dans toute la baie jusqu’au moment où nous en vîmes s’approcher deux grandes autres en provenance de la partie ouest de la baie. (* Au large des vallées Meàu et Hōata où demeuraient la famille des chefs.)

Tandis qu’elles se portaient sur notre flanc, nous découvrîmes les cadeaux envoyés de la part du jeune roi : quatre porcs bien gras, des fruits à pain, des noix de coco, des ignames, des bananes, de la canne à sucre, etc. Pour le remercier, nous lui fîmes parvenir deux haches, des hachettes, des ciseaux à bois, des miroirs, des boutons de nacre et des perles de verroterie. À notre nouvel ami, le vieux chef, en récompense de ses services, nous offrîmes une hachette, un couteau, des taillons de cerceaux de barrique, des hameçons, des clous et des perles de verroterie ; nous n’oubliâmes pas, non plus, les deux autres chefs qui nous avaient apportés les cadeaux du roi et nous les remerciâmes de manière adéquate.

À ce stade-là, nous manquions cruellement d’eau douce ; il nous devenait crucial de voir si nous pouvions nous en procurer à l’entour. À la requête de M. Crook, le vieux chef nous expliqua que la rivière « la plus grosse » se trouvait à proximité du village du roi, dans la partie ouest de la baie ; il poursuivit en disant qu’il serait heureux de nous y accompagner si c’était notre souhait. Nous acceptâmes d’emblée cette proposition et, après avoir fait ferler les voiles, je fis descendre dans le canot deux tonnelets cerclés de fer (167) et des bricoles destinées au troc ; le Révérend Crook s’étant porté volontaire pour accompagner le groupe, le vieux chef grimpa dans sa pirogue et les deux embarcations s’éloignèrent en restant côte à côte.

Une fois les tonneaux remplis, ils revinrent en expliquant que l’aiguade était un magnifique petit cours d’eau ; néanmoins, en raison des gros rochers bordant la grève (* Taìeve, les rochers se trouvant aux pieds du tohua Temehea, de nos jours), ils n’avaient pas pu accoster et avaient dû ancrer le canot à un grappin puis, après avoir empli et bouché les tonnelets, ils avaient dû traverser le ressac à la nage en les tirant afin de les rapporter au canot. Ils trouvèrent les Naturels très amicaux et impatients de se montrer utiles ; nombres d’entre eux se portèrent volontaires pour pousser les tonneaux jusqu’au canot.

Ils étaient tout aussi nombreux à se prélasser dans la rivière, et il y en avait autant à nager autour du navire. Certains faisaient quelques brasses, puis s’agrippaient à la coque pour reprendre leur souffle ; suspendus à ses flancs, on eût dit une volée de merles accrochée à un arbre. D’autres, restés dans leurs pirogues, se satisfaisaient d’observer cet étrange vaisseau dans sa globalité, mais à une distance raisonnable ; les commentaires enjoués fusaient de leurs bouches à qui mieux mieux. Mettre un frein à cette proximité désormais établie allait s’avérer aussi difficile que de l’instituer (168) et, dans ces circonstances, je jugeai plus prudent de n’admettre à bord que les Naturels connus pour être au service des chefs.

Afin de trouver les termes d’un arrangement nous permettant de faire le plein d’eau douce, le Révérend Crook se rendit à terre dans le canot avec l’intention de retrouver notre ami, le vieux chef, et de l’inviter à remonter à bord ; nous envisagions obtenir de sa part qu’il fasse imposer un tapu (* tabou) sur le navire pour le lendemain. Non seulement ce dernier (dont nous apprîmes que le nom était Tearoroo) accepta-t-il notre invitation, mais il arriva accompagné de Toohoorebooa, le chef régent et oncle du roi, qui apporta avec lui une nouvelle série de cadeaux, à savoir des porcs, des ignames, des fruits à pain, des bananes, de la canne à sucre envoyés par le jeune roi PaePaeo. (* Concernant ces trois noms, voir la note de Jacques Iakopo Pelleau en fin d’article)

Ils refusèrent cependant de recevoir quoique ce fût en échange, expliquant que ce n’était pas là le souhait du roi dont les réserves débordaient de toutes ces denrées qu’il nous avait offertes. Toohoorebooa réclama alors que nous échangions nos noms, et Tearoroo se fit l’écho de sa requête ; une fois nos noms échangés, le régent fit remarquer que « nous étions de vrais amis désormais ». Cette cérémonie de présentation étant terminée, M. Crook poursuivit en faisant état de nos besoins (169) et de nos souhaits ; à savoir qu’il nous fallait faire le plein d’eau douce, que nous avions de nombreux tonneaux à remplir et que nous étions dans l’impossibilité de le faire en raison de la foule qui nous entourait, nous empêchant d’envoyer nos tonneaux jusqu’à l’aiguade et de les rapporter un fois pleins.

Le régent interrompit alors nos récriminations, répondant qu’il se ferait un devoir de taper sur la tête de ceux qui s’obstineraient à encombrer le terrain. Lui expliquant qu’on ne pouvait consentir à une procédure aussi sommaire, M. Crook poursuivit en lui réclamant, comme service particulier, d’imposer, pour le lendemain, un tapu sur la rivière et la baie, expliquant que l’équipage n’aimait pas l’idée d’avoir à remplir des tonneaux d’eau douce en présence d’une foule de Naturels se baignant en amont de la rivière. Le régent consentit à s’exécuter dès le lendemain à l’aube, ajoutant qu’il enverrait des messagers remonter la vallée afin de faire appliquer ce tapu jusqu’à la source de la rivière ; il termina en expliquant qu’il ferait lever le tapu dès que l’ombre portée par le soleil couchant atteindrait la cime des arbres du côté ouest afin que la population puisse se baigner avant la nuit. Considérant qu’il eût été mesquin de notre part de ne pas souscrire à cette restriction, nous nous empressâmes bien sûr d’accepter, lui indiquant aussi que nous l’avertirions une fois la tâche achevée.

Ce tapu ou restriction interdisait aussi aux Naturels de se baigner dans la baie et ses alentours, proscrivant même l’usage des pirogues, exception faite des embarcations royales, à moins que nous en ayons donné l’autorisation. De surcroit, le régent devait nous fournir un nombre suffisant de nageurs expérimentés qui pourraient transporter les tonneaux jusqu’à la grève et les rapporter à la nage jusqu’au canot.

Une fois cet accord convenu, la bonne entente régna entre nous. Ces aimables chefs prirent congé au coucher de soleil, intimant de les suivre à la foule des Naturels dont la présence soutenue ne nous avait pas facilité la tâche ; bon débarras ! Nous pûmes alors entamer les préparatifs de la corvée d’eau douce que nous espérions terminer en une journée, si possible.

Sur le pont, en même temps que nous avions posé notre jeu de grément courant, nous avions préparé une quantité de corde à cliquet à neuf fils afin d’installer un filet d’abordage qui, une fois positionné, faisait le tour du navire, étant fixé sur les hunes et les étais de foc ; il s’élevait à douze pieds (* 3.6m) au-dessus du bastingage, nous mettant ainsi à l’abri de toute intrusion pendant les nuits obscures. Néanmoins, par mesure de sécurité supplémentaire, je fis placer une sentinelle (171) au pied du mât de beaupré (* mât prolongeant l’étrave d’un navire, presqu’à l’horizontale), deux autres à côté du mât d’artimon et du grand mât, et une autre sur la demi-dunette (* ou lisse de couronnement, au-dessus de la poupe) qui, en commençant par cette dernière, devrait s’écrier : « Tout va bien ! » toutes les trente minutes ; un officier stationné sur le gaillard d’arrière était responsable du dispositif. De cette manière, je considérais avoir pris toutes les précautions nécessaires à la protection de notre petit navire contre de mauvaises surprises. En plus des canons, des mousquets chargés et des sacs de balles prêtes à l’emploi, je fis maintenir ce dispositif pendant tout séjour sur place.

Le lendemain matin au lever du soleil, tout le matériel ayant été préparé la veille au soir comme je l’ai expliqué, je fis envoyer à terre le canot remorqué d’un radeau chargé de tonneaux vides. Le Révérend Crook s’était porté volontaire pour superviser les opérations depuis la grève où, en raison des bonnes dispositions des chefs, il se réjouissait de n’avoir aucune difficulté à affronter ; le tonnelier et deux hommes d’équipage l’accompagnaient pour emplir et boucher les tonneaux. À l’embouchure de la rivière les attendaient les nageurs fournis par les chefs selon notre accord ; ils se tenaient tous prêts à remplir leur office. Ils ne durent pas attendre très longtemps car, le canot étant maintenant arrivé, le processus d’approvisionnement en eau douce pouvait commencer sur le champ. Nul Naturel n’étant visible dans la rivière : l’imposition du tapu s’appliquait à merveille.

Afin de démontrer leur désir de rendre service et d’être agréables à leurs nouveaux amis, et après en avoir demandé la permission aux deux autorités, plusieurs parmi ces nageurs entreprirent de rapporter un tonneau à la nage jusqu’au navire qui se trouvait au moins à une distance d’un quart de mille (* entre 400 et 500m) ; ils y furent adéquatement récompensés d’un clou, puis retournèrent sur la grève chercher un autre tonneau avec autant de zèle et d’enthousiasme que si on leur avait promis un pactole en gage de leurs efforts. L’impétuosité de nos amis fut si acharnée que, vers cinq heures de l’après-midi, nous disposions d’une réserve d’eau douce suffisante pour notre traversée jusqu’à Canton (* En Chine).

Nous étant ainsi assurés de disposer en quantité d’une des ressources les plus cruciales au bon déroulement de notre longue traversée à venir, nous avertîmes le chef régent Toohoorebooa qui fit derechef lever le tapu. Très peu de temps après le rétablissement des droits et privilèges dont ils avaient été privés de notre fait, une multitude de Naturels encercla le navire. Certains étaient venus en pirogue, d’autres, à la nage ; ils apportaient des figues (* Il n’y avait pas de figuier aux Marquises à l’époque ; difficile de savoir de quel fruit il s’agit réellement), de la volaille, des fruits à pain, des noix de coco, des ignames, des taros, de la canne à sucre, etc. (173)

La foule de ces chalands n’était là que pour faire des affaires avec nous, et nous ne savions pas où donner de la tête. Les morceaux de vieille ferraille étaient très recherchés, et leur valeur avait désormais atteint un niveau encore jamais égalé ; tout comme les bouteilles de Porto et de vin, en paiement de leurs articles, les Naturels acceptaient sans hésitation cette ferraille à laquelle ils accordaient une valeur inégalée par aucun autre des articles que nous proposions. Ils s’étaient parfois agglutinés en si grand nombre autour du navire, se suspendant à tout ce à quoi ils pouvaient s’accrocher le long de ses flancs, que notre petit vaisseau tanguait de droite à gauche ; ils attendaient, ou plutôt, ils étaient déterminés à ne pas nous faire oublier le pourquoi de leur présence qui se manifestait aussi par un babillage incessant et assez intense pour nous donner le mal de tête.

Notre ami, le régent Toohoorebooa, vint nous rendre visite à bord accompagné du vieux chef, celui que nous avions rencontré en tout premier ; ils voulaient aussi savoir si nous étions satisfaits de la manière dont s’était déroulé le ravitaillement en eau. Je leur manifestai ma reconnaissance pour leur amabilité et l’aide précieuse qu’ils nous avaient fournie ; ils furent heureux d’apprendre que nous étions satisfaits de la qualité et de la quantité d’eau récupérée, et conclurent en nous proposant, si nous le désirions, d’imposer un même tapu (174) pour le lendemain. En réponse à notre requête de les avoir fait monter à bord, ces chefs me firent aussi part de l’invitation pressante du roi à venir lui rendre visite. Je ne voyais aucune objection à accepter cette offre, y voyant même une occasion de renforcer leur confiance ; néanmoins, je répondis qu’il fallait que je voie s’il m’était possible ou non de quitter le navire, et que je leur ferais connaître ma décision le lendemain. Aussitôt après le coucher du soleil, on tira une salve pour annoncer la relève de la garde pour la nuit ; les chefs et les Naturels prirent congés sur le champ.

Depuis notre arrivée, le Révérend Crook n’avait cessé d’être attentif au comportement de ces gens ; prêtant l’oreille à leurs conversations, soit lorsqu’ils se trouvaient à bord, soit lorsqu’ils observaient les opérations de ravitaillement en eau sur la grève, en simples badauds, il en était venu à la conclusion que, bien loin d’ourdir des plans hostiles à notre encontre, leurs intentions étaient pacifiques, et qu’on pouvait leur faire confiance, presque sans limites ; en outre, il était certain de la générosité et des bonnes dispositions de cette tribu. Porté par cette conviction, il me pressait d’accéder à leur invitation, n’hésitant pas à proclamer qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter ; il ajouta qu’on pourrait même parcourir la vallée entière (175) en toute sécurité et qu’on y trouverait que des gens aussi amicaux et bien disposés. Il continua en expliquant qu’ils préfèreraient nous laisser leurs chefs en otage, comme ils en avaient l’habitude, plutôt que de se priver de ma présence à terre.

C’est alors que le Révérend Crook me fit part de son désir de passer la nuit avec eux afin de se conformer à l’invitation qui lui avait été maintes fois faite lorsqu’il se trouvait à terre. Je lui répondis que cette séparation serait difficile en raison des sentiments fraternels qui nous liaient depuis son arrivée à bord, sans parler des services immenses qu’il nous avait rendus ; il me fallait admettre, néanmoins, que seuls sa grande dévotion et le sens profond de son devoir missionnaire, car telle était bien sa charge, devaient l’éclairer sur la décision à prendre. En conséquence, afin de s’assurer de leurs bonnes intentions et de vérifier quel niveau de confiance on pouvait leur faire, il décida de passer la nuit parmi eux à terre.

Il revint à bord tôt le lendemain matin accompagné du régent Toohoorebooa ; il était satisfait d’avoir constaté (176) la pureté de leurs intentions, et aussi, parce qu’il se trouvait, au moins pour quelque temps, face à la charge qu’on lui avait confiée ; une cause pour la réussite totale et triomphante de laquelle tout homme juste et tout citoyen honnête devrait faire monter ses prières vers Dieu.

Conformément aux usages sacrés de ces Naturels, était venu le temps de lever le tapu qui empêchait le jeune roi de prendre la mer ; tout comme la reine-mère et d’autres membres de la famille royale, ce dernier était impatient de recevoir le commandant en chef du navire en sa royale demeure. M. Crook était d’avis qu’une telle démarche lui serait très profitable après notre départ de par l’influence que cette relation royale lui procurerait.

Ce qui me retenait de prendre ma décision, ce qui me faisait tarder à consentir à leurs invitations répétées, ce n’était pas le manque d’envie de porter assistance à ces Naturels, ou bien de leur faire des suggestions destinées à améliorer leur avenir ; non, ce n’était pas cela, mais je ne parvenais pas à justifier, sous peine de faire face aux critiques, une immobilisation du navire qui sacrifierait le temps et les intérêts de ses propriétaires, de mon équipage et de mes officiers aussi bien que les miens, sous le prétexte futile d’aller me promener à terre. Là n’était pas le but de mon mandat, et ce n’était donc ni juste, ni justifié.

Néanmoins, je répondis que si je pouvais tirer un quelconque avantage de cette visite (177) qui bénéficierait aussi à ceux qui toucheraient cette île après moi, je consentais à accepter, tout en restant sur mes gardes. M. Crook me fit alors part de ce qu’il avait entendu les chefs dire tandis qu’il était à terre, à savoir que Tearoroo, le vieux chef, et le frère du régent étaient prêts à rester à bord en qualité d’otages, et ce, jusqu’à mon retour sur le navire. Grâce à cet arrangement, M. Crook pensait qu’il me fallait accepter, tout en laissant consigne à l’officier de service de ne jamais en laisser sortir plus d’un des deux à la fois sur le pont ; ce faisant, il leur expliquerait la nécessité absolue de rester dans la cabine en notre absence.

En conséquence, je me résolus à descendre à terre, précisant qu’une heure de l’après-midi me conviendrait le mieux pour me rendre à cette invitation ; je fis alors hisser nos couleurs. Lorsque M. Crook informa le régent Toohoorebooa de notre accord, raison pour laquelle nous hissions nos couleurs, la joie resplendit sur le visage de celui-ci qui s’exclama : « Vahvee ! Vahvee ! » (Ce qui signifie : Bienvenue ! Bienvenue !) (* Il s’agit du vieux mot « Vave ! » ou « Vave mai ! » aujourd’hui remplacé par « Mave mai ! » employé effectivement pour accueillir les hôtes.) ; se levant d’un coup, il me prit les deux mains et me gratifia de ce qu’ils considèrent comme la marque la plus amicale (178) de salutation, à savoir une application plutôt ferme de son nez contre le mien, ajoutant qu’il était désormais comblé de joie, et qu’il allait sans attendre se rendre à terre afin de combler aussi de joie le cœur du roi, de la mère du roi et de ses propres amis en leur annonçant que nous avions accepté leur invitation.

Alors, M. Crook suggéra qu’il serait approprié de préparer une médaille de n’importe quelle sorte qu’on pourrait suspendre au cou du jeune roi, et qui serait du plus bel effet. En conséquence, nous choisîmes une plaque toute neuve de métal brillant sur laquelle furent gravés le nom du navire, le nom de son port d’attache et de son pays d’origine, à savoir, New York, États-Unis d’Amérique, et finalement de son port d’origine ; puis nous fîmes percer deux trous dans la bordure, à travers lesquels nous fîmes passer un mètre de ruban écarlate, et fixâmes les deux extrémités par un nœud afin que le tout puisse pendre élégamment autour du cou et reposer sur la poitrine. Nous enveloppâmes l’objet dans du papier afin que nul ne puisse le voir avant qu’il soit offert à Sa jeune Majesté. Nous venions de terminer quand Tearoroo et l’autre chef, frère du régent, montèrent à bord expliquant que le roi les avait envoyés en qualité d’otages, et qu’ils resteraient sur place jusqu’à notre retour au navire.

À une heure de l’après-midi, accompagné du Révérend W.P. Crook et du cuisinier chargé du présent, (179) je quittai le navire accompagné par une foule d’insulaires dans leurs pirogues, et j’abordai sur une plage située dans la partie est de la baie (* Probablement Vainahō) où s’étaient rassemblés le régent et un certain nombre d’autres chefs, ainsi qu’une grande quantité de Naturels ; c’est par cette multitude que nous fûmes accueillis. Deux chefs secondaires étaient chargés de s’occuper de M. Crook et de moi-même et, aussitôt que le déroulement de la procession eût été fixé, le groupe se mit en marche, précédé du régent Toohoorebooa qui avait profité de cette occasion festive pour se parer de sa tenue de tête la plus magnifique, composée principalement de plumes de phaéton alternant avec des plumes d’autres oiseaux, le tout formant un ornement splendide ; il portait aussi un pectoral de nacre. Paré de la sorte, il prit la tête du cortège, et la garda tout au long du défilé. De chaque côté de nous marchait une file de huit chefs portant un long bâton, ou canne, de couleur noire ou jaune, taillé dans un bois très dur, et dont l’une des extrémités était ornée de cheveux humains ; deux files de six chefs nous suivaient de près et, derrière eux, une grande foule de Naturels avançait en double file indienne sans vraiment se préoccuper de l’ordre de marche.

Nous progressâmes le long de la côte nord de la baie, dans la direction de la résidence du jeune roi (180) vers laquelle nous nous avancions sans hâte ; nous traversâmes d’abord un ruisseau, puis arrivâmes à la rivière où nous avions fait provision d’eau la veille. Juste avant d’arriver au premier cours d’eau, je fus placé en position très confortable de le traverser. En effet, sans me prévenir de leurs intentions, deux Naturels confectionnèrent un siège en entrecroisant leurs mains sur lesquelles on me fit assoir en me donnant un coup rapide dans les jarrets (* le creux du genou) ; recevoir un tel coup aurait pu me faire tomber en arrière car ils n’y étaient pas allés de main morte pour être sûr de faire plier les genoux. Et tout cela était destiné à nous faire traverser ces ruisseaux confortablement, sans avoir à nous mouiller les pieds.

Comme le Révérend Crook m’avait touché deux mots de cette procédure locale, je m’étais fort heureusement tenu sur mes gardes ; mais pas le cuisinier, ce pauvre homme. Quand ce même traitement désinvolte lui fut appliqué, il fut saisi de peur et exprima ses remerciements d’un hurlement horrible. De là où il se trouvait assis contre son gré, un petit peu plus loin derrière nous, il était à même de contempler les touffes de cheveux humains couronnant les bâtons des chefs nous entourant, lui rappelant probablement les coutumes barbares (181) de certains de ces insulaires des Mers du Sud qui assassinent et consomment leurs ennemis ; peut-être pensait-il que ses propres cheveux allaient aussi, un jour, décorer un autre bâton ? Quoi qu’il en soit, son cri fit éclater de rire tous les Naturels, et tous leurs regards étaient braqués sur lui ; ainsi devenu centre d’attraction générale, on pouvait aisément voir qu’il était paniqué. Cette péripétie avait grandement réjoui les Naturels, et notre pauvre cuisinier resta la cible de leurs éclats de rire jusqu’à ce qu’une bonne âme lui conseillât de ne point avoir peur, et de se joindre à l’hilarité générale afin d’y mettre un terme.

Après avoir atteint l’autre rive du ruisseau, on nous déposa délicatement afin de continuer notre chemin comme tout le monde ; on nous offrit le même service à la traversée d’un cours d’eau plus important : la résidence du jeune roi se trouvait à quelque distance vers l’ouest, et nous nous continuâmes à pied. Le long de la route se tenaient plusieurs groupes de Naturels rassemblés pour voir ce spectacle si inhabituel ; ils tombaient tous le visage contre terre et restaient dans cette position jusqu’à ce que soit passée la tête de la procession (182), à savoir les chefs et leurs bâtons ; après quoi, ils se redressaient et rejoignaient, ou pas, le défilé.