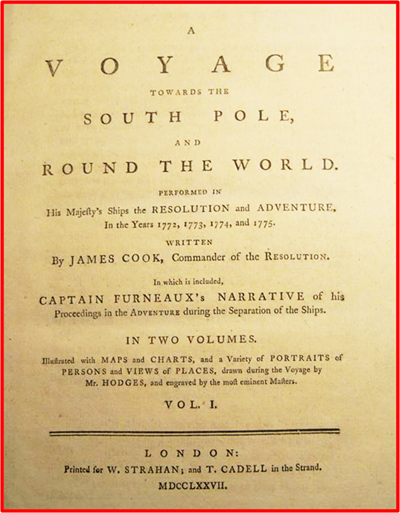

UN VOYAGE VERS LE PÔLE SUD ET AUTOUR DU MONDE

SUR LES VAISSEAUX DE SA MAJESTÉ « RESOLUTION » ET « ADVENTURE »

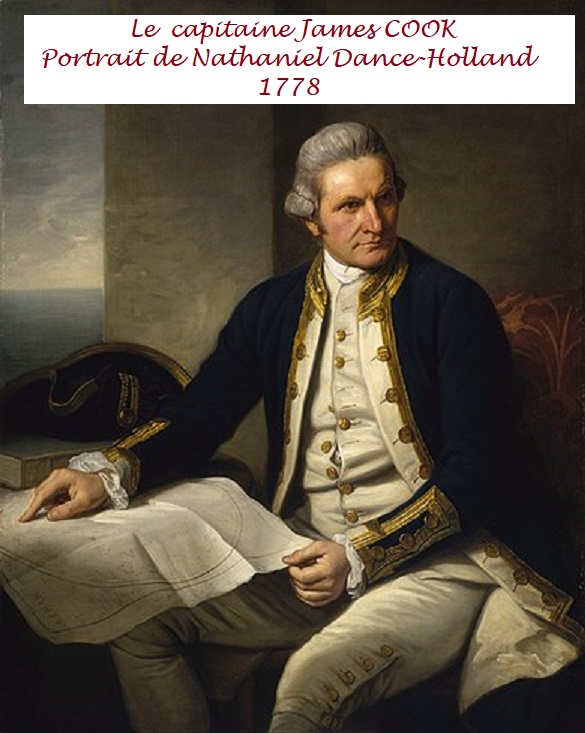

ÉCRIT PAR JAMES COOK, commandant le « RESOLUTION »

Vol 1

LONDRES

Publié chez W. STRATHAN et T. DADELL sur le Strand

1777

Traduction inédite de Jacques Iakopo Pelleau

PRÉAMBULE

Il y a plusieurs années, afin de les mettre à disposition de mes lecteurs sur mon site internet « TE ÈO », j’ai commencé ma quête des récits d’escales de navires étrangers aux Marquises. Parmi ceux-ci, beaucoup ont déjà été largement diffusés ; d’autres, inclus dans des récits de voyage autour du monde comptant plusieurs centaines de pages, ne l’ont jamais été tels quels. De même pour les récits en anglais du même type.

Au fil du temps, grâce à Google, j’ai pu avoir accès à la plus grande partie de ceux qui m’intéressaient, entre 1595, année du passage des Espagnols dans les îles du sud, et 1842, année de la prise de possession des îles Marquises par la France ; j’ai aussi traduit de l’anglais ceux qui entraient dans cette catégorie et qui sont désormais accessibles sur ce site.

Néanmoins, me manquait le tout premier d’entre eux après le passage des Espagnols : le récit de l’escale du capitaine Cook à Vaitahu, Tahuata, en avril 1744.

Mauvaise surprise : Dans mon exemplaire des « Relations de Voyage autour du monde » du capitaine Cook, éditions La Découverte, 1998, après la description de l’escale à l’île de Pâques, à la page 232, on trouve la note 10 qui explique : « Après avoir quitté l’île de Pâques, Cook gouverna au nord par les îles Marquises, découvertes par Mendaña en 1595 et jamais revues depuis. De là, il reprit la route de Tahiti. » Pas de compte-rendu de l’escale aux Marquises dans cet ouvrage, donc.

Interrogés, des amis éditeurs de Tahiti m’ont signalé qu’ils en avaient un exemplaire récemment publié en anglais en Nouvelle Zélande ; ils m’ont proposé d‘en faire des photos qu’ils enverraient…

Et puis, en mai dernier (2024), un couple d’amis néerlandais que je connais depuis 8 ans est venu à Nuku Hiva. Accompagnée de son mari, Antoine Vanhemelrijk, Caroline van Santen est conservatrice du Musée Zeeuws de Middelburg, province de Zeeland aux Pays-Bas, et, entre autres, titulaire d’une thèse de doctorat de l’Université d’East Anglia en Grande Bretagne : « Nuku Hiva 1825 : ethnohistoire d'une rencontre hollandaise-marquisienne et étude historique de l'art de la culture matérielle marquisienne »

Pour consulter la thèse, cliquer sur ce lien.

Elle était possession des photos des ouvrages concernés prises lors de la visite d’une bibliothèque de son pays, et elle me les a données en toute amitié et confiance. J’ai passé les derniers jours du mois de mai et les premiers jours de juin 2024 à les traduire afin de les proposer à mes lecteurs le plus rapidement possible pour marquer, avec un peu de retard, le 250ème anniversaire de l’escale de Cook à Tahuata, évènement totalement passé sous silence dans l’archipel.

La traduction a donc été effectuée à partir de photographies de l’ouvrage de Cook mis à disposition de Caroline van Santen à la « Robert Sainsbury Library » du « Sainsbury Research Unit (SRU) and the University of East Anglia, U.K. »

*- Les notes entre parenthèses avec un astérisque (*) sont du traducteur ; celles sans astérisques, de l’auteur.

*- Les nombres entre parenthèses renvoient aux numéros des pages de l’ouvrage cité en référence.

HMS Resolution, le navire du capitaine Cook

Le 2ème voyage est en vert

Photo de la page de couverture de l’ouvrage de Cook

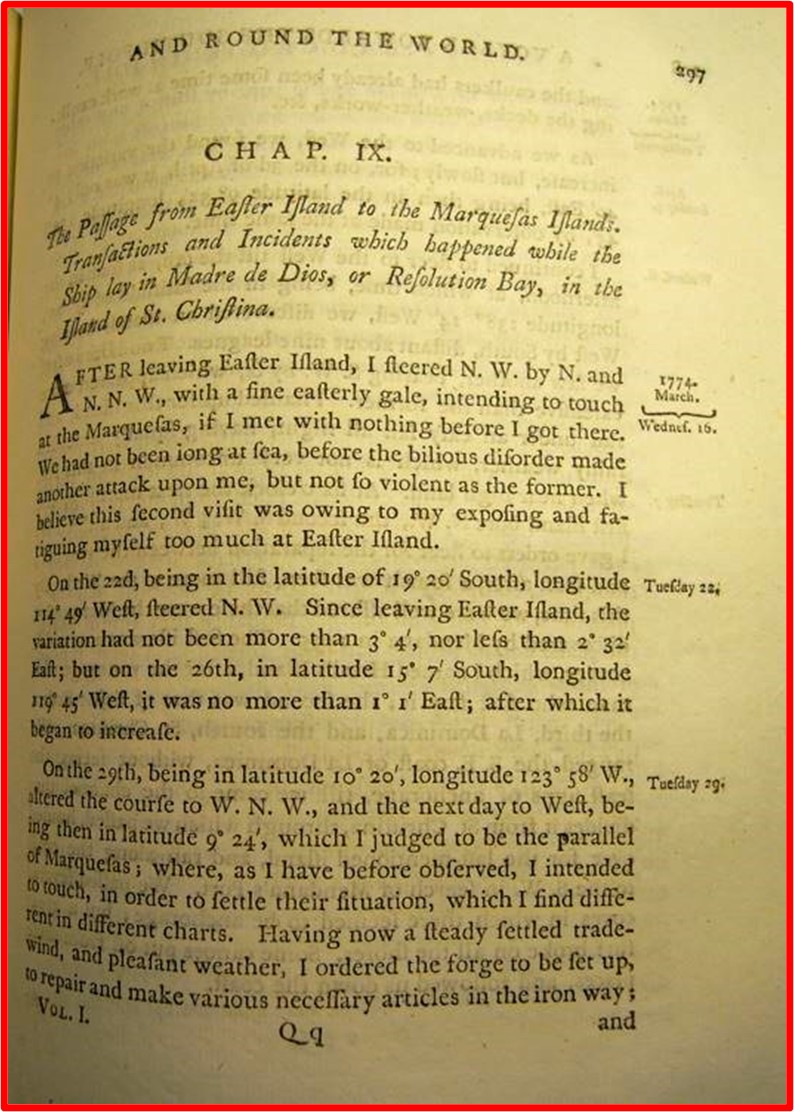

Photo du début du chapitre 9 traitant des Marquises ;

noter qu’à cette époque-là, les « s » étaient imprimés comme des « f ».

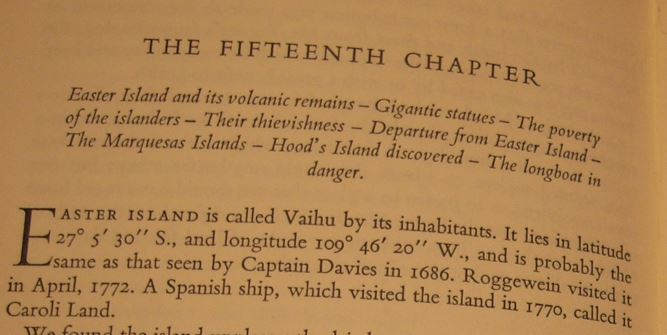

CHAPITRE IX (Page 297)

La traversée de l’île de Pâques aux îles Marquises. Transactions et incidents lors de l’escale du navire à Madre de Dios, ou « Resolution Bay » (* La baie du « Résolution », nom du navire de Cook), sur l’île de Santa Christina (* Nom donné à Tahuata par Mendaña en 1595)

Mercredi 16 mars 1774

Après avoir quitté l’île de Pâques, porté par un fort vent d’est, je mis le cap au Nord-Ouest Nord et Nord Nord-Ouest avec l’intention de me rendre aux Marquises si rien ne se mettait en travers de ma route. Nous étions en mer depuis peu quand je fus atteint d’une nouvelle crise de foie, moins violente cependant que la précédente, et dont je pense qu’elle est la conséquence de la fatigue résultant de tous mes déplacements sur l’île de Pâques.

(…/…)

Mardi 29 mars

Le 29, nous étions à la latitude 10° 20’ et à la longitude 123° 58’ Ouest ; je fis mettre le cap à l’Ouest Nord-Ouest, et le lendemain plein Ouest. Nous nous trouvions ainsi à la latitude 9° 24’ que j’estimais être le parallèle des Marquises où, comme déjà signalé, j’avais l’intention de faire escale afin de préciser leur position qui est différente selon les cartes. Désormais bénéficiant d’un bel alizé régulier et d’un temps agréable, je commandais qu’on allumât le foyer la forge afin de réparer et de fabriquer différents articles de fer ; (298) de leur côté, le travail de calfatage avait déjà été entrepris sur les ponts, d’autres parties du navire, etc.

(…/…)

Mercredi 6 avril

Je fis maintenir la barre à l’Ouest jusqu’au 6 ; à quatre heures de l’après-midi, à la latitude de 9° 20’, longitude 138° 14’, nous aperçûmes une île au Sud-Ouest, à une distance de neuf lieues. (* Une lieue britannique valait trois milles impériaux, soit exactement 4,828 032 km ; 9 lieues = +/- 43 km). Deux heures plus tard, nous en vîmes une autre, au Sud Sud-Ouest, qui paraissait plus étendue que la première. Je fis mettre le cap sur cette île et réduire la voilure pour la nuit au cours de laquelle nous subîmes un temps pluvieux et instable, ce qui n’est pas inhabituel dans cet océan, à proximité d’une île haute.

Jeudi 7 avril

À six heures le lendemain matin, la première île gisait au Nord-Ouest, la deuxième Sud-Ouest ½ Ouest, et une troisième à l’Ouest. Je fis mettre le cap sur le chenal séparant les deux dernières, et bientôt, une quatrième île apparut, encore plus à l’Ouest. À ce moment-là, nous eûmes la certitude que ces îles étaient bien les Marquises, découvertes par Mendaña en 1595. La première île était une découverte que je nommai « Hood’s island » (* Fatu Uku) en l’honneur du jeune homme qui l’aperçut en premier (* Alexander Hood, jeune aspirant de seize ans.). La seconde était San Pedro (* Moho Tani), la troisième, La Dominica (* Hiva Oa) et la quatrième, Santa Christina (* Tahuata). Nous longeâmes la côte Sud-Est de La Dominica sans y trouver le moindre mouillage jusqu’à ce que nous arrivions au chenal qui la sépare de Santa Christina, que nous empruntâmes ; nous contournâmes la dernière île citée en quête du port de Mendaña. Nous dépassâmes quelques baies où l’ancrage paraissait possible mais où un fort ressac se brisait sur les rochers. Quelques pirogues se détachèrent de ces baies et nous suivirent le long de la côte.

(299) Finalement, étant parvenus à l’entrée du mouillage que nous cherchions, nous nous apprêtions à y pénétrer lorsque de violentes bourrasques descendirent depuis les hauteurs de l’île, dont une très forte qui nous accrocha alors que nous venions de mettre à la cape, faisant virer le navire et le repoussant à quelques mètres des rochers sous le vent. Ceci nous obligea à remettre le cap vers la haute mer, vent debout ; après quoi nous virâmes lof pour lof et, sans essayer de placer le navire face au large, nous jetâmes l’ancre à une profondeur de trente-quatre brasses sur un joli fond sablonneux. (* Une brasse/fathom = 1.82m ; 34 brasses = +- 62m)

À peine cette opération était-elle terminée que trente ou quarante naturels s’approchèrent dans dix ou douze pirogues ; mais il nous fallu les encourager de la voix pour qu’ils viennent se ranger contre la coque du navire (* C’est la première fois depuis 1595 que des Marquisiens voient des étrangers). Enfin, une hachette et quelques clous attirèrent quelques passagers d’une pirogue sous la poulaine (* ou bouteille, petit compartiment qu'il y a de chaque côté de la poupe, servant de cabinets d'aisance.). Après quoi, tous les autres s’approchèrent et, après avoir échangé des fruits à pain et du poisson contre des clous, etc., ils retournèrent à terre, le soleil s’étant déjà couché. Nous remarquâmes de cailloux à la proue de chaque pirogue, et chaque homme avait sa fronde enroulée autour de la tête.

Vendredi 8 avril

Très tôt le lendemain matin, les naturels revinrent nous rendre visite, mais en nombre bien plus important que la fois précédente, nous apportant des fruits-à-pain, des bananes plantains et un porc, le tout troqué contre des clous, etc. Mais au cours de ces transactions, ils gardaient souvent nos marchandises sans rien donner en échange, à tel point que je fus contraint de tirer une balle de mousquet au-dessus de la tête d’un homme qui nous avait joué ce tour à plusieurs reprises. (* C’était le premier coup de feu tiré aux Marquises depuis 1595) ; après cela, leur conduite fut plus correcte et, peu après, plusieurs d’entre eux grimpèrent à bord.

À ce moment-là, nous nous préparions à touer le navire plus avant dans la baie (* touer : faire avancer un navire en tirant sur un câble amarré sur l’ancre de touée ou sur un point fixe) et j’étais sur le point de monter dans un canot afin de chercher l’endroit le plus adapté à l’ancrage du navire. Remarquant le nombre trop important de naturels à bord, je dis aux officiers (300) : « Vous devez garder l’œil sur ces gens sinon ils vont certainement emporter ceci ou cela. » À peine étais-je descendu dans le canot qu’on me rapporta qu’ils avaient dérobé un des étançons (* poteau) de fer de la coupée (* ensemble des marches saillant du navire permettant la montée et la descente le long de la coque) de l’autre côté, et qu’ils s’enfuyaient avec. Je donnai l’ordre de tirer au-dessus de la pirogue, sans tuer personne, en attendant que je contourne le navire. Mais je ne fus pas entendu à cause du vacarme que faisaient les naturels, et le malheureux chef fut tué au troisième coup de feu. Deux autres hommes se trouvant dans la même pirogue sautèrent à l’eau puis remontèrent au moment où je les rejoignais. L’étançon avait été jeté par-dessus bord. Un des deux hommes, dans la force de l’âge, écopait le sang et l’eau, secoué d’un rire hystérique. L’autre, un jeune homme d’environ quatorze ou quinze ans, ne quittait le défunt des yeux, l’air abattu et sombre. Nous apprîmes plus tard que c’était son fils.

Avec ce regrettable incident, les naturels se retirèrent en hâte. Je les suivis en encourageant les hommes d’une pirogue à se ranger le long du canot afin d’y recevoir quelques clous et autres articles que je leur distribuai, ce qui parut quelque peu dissiper leurs craintes.

Ayant inspecté la baie et découvert qu’elle offrait le point d’eau douce dont nous avions tant besoin, je retournai à bord et fis sortir une ancre à jet (* ou ancre de touée, relativement légère et de petite dimension.) reliée en une extrémité à trois haussières afin de touer le navire au plus près du bossoir (* à la proue).

À ce moment-là, on aurait pu s’attendre à ce que, ayant pris conscience de la puissance de nos armes à feu, les naturels n’auraient plus cherché à nous provoquer ; mais la suite des évènements prouva le contraire car, à peine avions-nous mouillé l’ancre à jet que deux hommes quittèrent la plage en pirogue pour se saisir de la corde attachée à une bouée et entreprirent de la tirer à terre, ignorant ce à quoi elle était fixée. (301) De peur que, comprenant leur méprise, ils ne se rabattent sur la bouée, j’ordonnai un tir de mousquet dans leur direction. La première balle tomba dans l’eau bien en avant de la pirogue et ils n’y prêtèrent aucune attention, mais quand la deuxième leur siffla au-dessus de la tête, ils lâchèrent la bouée et ramèrent vers la grève.

Ce fut le dernier tir effectué à leur encontre de tout notre séjour à cet endroit car, en leur montrant qu’ils n’étaient en sécurité à aucune distance de nous, ce tir eut probablement plus d’effet que la mort du chef. En tout cas, c’est la grande crainte que leur inspirèrent les mousquets par la suite qui nous conduisit à cette conclusion.

Néanmoins, ils continuèrent à exercer sur nous leurs talents de voleurs que je jugeai tolérables dans la mesure où il n’était pas prévu de nous éterniser chez eux. Les soucis que ces gens nous causèrent nous avaient tellement retardés qu’au moment de lever l’ancre, le vent commença à fraîchir et descendit en rafales, ce qui nous contraignit à rester à l’ancre.

Les naturels ne tardèrent pas à s’aventurer de nouveau jusqu’au navire. Dans la première pirogue qui s’approcha, se tenait un homme paraissant important. Il avança lentement, un porc sur l’épaule, prononçant des paroles que nous ne comprenions pas. Dès qu’il se rangea le long du navire, je lui fis cadeau d’une hachette et d’autres articles. En retour, il fit passer son porc et, finalement se laissa convaincre de monter jusqu’au passavant (* portion du pont, tribord et bâbord, qui conduit du gaillard d'arrière au gaillard d'avant) où il ne resta que quelques instants avant de redescendre. L’accueil que nous lui fîmes encouragea tous les autres à se ranger le long de la coque et le échanges reprirent sur le champ.

Les problèmes étant désormais réglés à bord, je descendis à terre avec un groupe d’hommes pour voir ce qu’on pouvait y faire. Les naturels nous reçurent très courtoisement comme si rien ne s’était produit. Nous troquâmes des fruits et des petits porcs et, après avoir chargé la chaloupe d’eau douce (302), nous retournâmes à bord. Après dîner, j’envoyai à terre les canots faire de l’eau douce sous la protection d’un garde ; à leur arrivée, tous les naturels s’enfuirent à l’exception d’un homme qui paraissait très effrayé ; peu après, un ou deux réapparurent, mais ce furent les seuls que nous aperçûmes cette après-midi-là. Nous ne trouvâmes aucune explication à leur soudain effroi.

Samedi 9 avril

Tôt le matin du 9, les canots partirent faire de l’eau douce comme à l’accoutumée et, aussitôt qu’ils eurent quitté la côte, mais pas avant, quelques naturels se montrèrent sur la plage. Après le petit-déjeuner, je descendis à terre peu de temps avant le garde, et les naturels m’entouraient en grand nombre ; mais dès que le garde débarqua, j’eus mille peines à les empêcher de s’enfuir. Finalement, leurs craintes s’évanouirent et le troc des fruits et des porcs reprit. Je crois qu’ils s’étaient enfuis la veille devant nos gens parce qu’ils ne me voyaient pas à leur tête ; ils se seraient aussi sûrement enfuis aujourd’hui si je n’avais pas été présent.

Aux environs de midi, un chef à l’air important accompagné d’une suite nombreuse, se présenta au lieu de débarquement. Je lui fis cadeau des quelques articles que j’avais avec moi et, en retour, il m’offrit certains de ses ornements. Après ces échanges réciproques, un sentiment de bonne compréhension mutuelle sembla s’établir entre nous si bien que nous pûmes retourner à bord pour le dîner avec deux canots emplis de fruits ; mais nous ne pûmes convaincre le chef de nous accompagner.

Dans l’après-midi, les hommes chargés de la corvée d’eau douce et du troc se rendirent à terre ; ces derniers revinrent presque bredouilles, la population s’étant retirée à l’intérieur de l’île. Avec un groupe de mes hommes, je me rendis dans la partie méridionale de la baie où je me procurai cinq porcs, puis j’arrivai à une habitation dont on nous dit qu’elle appartenait (303) à l’homme que nous avions tué. Ce devait être une personne aisée car une demi-douzaine de porcs allait de-ci de-là autour de la maison dont on nous apprit qu’elle appartenait à son fils, ce dernier s’étant enfui à notre approche. J’aurais vraiment voulu le rencontrer pour lui faire un cadeau et, de cette manière aimable, lui faire comprendre que son père n’avait pas été tué par haine de son peuple. Il eût été inutile de laisser quoi que ce fût dans la maison car les autres s’en seraient certainement emparé, d’autant que j’étais dans l’impossibilité de leur expliquer plus avant mes motivations.

Les manifestations de stricte honnêteté étaient rares au cours des transactions ; j’en fus le témoin privilégié quand je descendis à terre dans la matinée. Un homme dans une pirogue me proposa un petit porc contre un clou de six pouces (* 18cm) ; un deuxième homme me passa l’animal et je lui donnai le clou qu’il garda et, à la place, donna à l’autre un clou moitié plus court. Des insultes fusèrent et je patientai pour connaître la suite mais comme celui qui avait le clou de six pouces ne lâchait rien, je les laissai avant le règlement du conflit. Dans la soirée, nous retournâmes à bord avec l’approvisionnement que nous avions collecté et nous jugeâmes que nous avions fait du bon travail.

Dimanche 10 avril

Le 10, de bon matin, venant en pirogue des baies éloignées de l’île, des naturels se rangèrent le long du navire et nous vendirent des porcs, ce qui nous permit de servir à l’équipage un repas de produits frais. Ces porcs étaient généralement si petits que quarante ou cinquante suffisaient à peine à emplir les assiettes. À terre, le troc contre des fruits était toujours aussi florissant. Après dîner, accompagné de quelques officiers, je lançai une petite expédition dans mon canot ; nous longeâmes la côte en direction du sud et troquâmes dix-huit porcs dans les différentes baies où nous accostâmes. J’ai la certitude (304) que nous aurions pu en obtenir davantage car, partout où nous nous sommes arrêtés, les gens étaient d’une extrême amabilité, nous apportant tout ce que nous désirions.

Lundi 11 avril

Le lendemain, je retournai à l’endroit où nous étions allés la veille mais, au lieu d’obtenir des porcs comme prévu, l’ambiance avait complètement changé. Alors que la veille, les naturels se seraient damnés pour des clous et autres articles, ils les considéraient désormais avec mépris et, à la place, réclamaient des choses que je ne comprenais pas ; si bien que je dus rebrousser chemin avec trois ou quatre petits porcs qui me coutèrent le prix d’une douzaine de ceux de la veille.

En remontant à bord, on m’apprit que le même changement d’attitude avait été constaté sur place, tout autant qu’à l’endroit où se déroulaient le troc à terre. La raison en était que les jeunes messieurs descendus à terre le jour précédent avaient troqué des articles jamais vus auparavant, plus précieux aux yeux des naturels que les clous ou les outils en fer. Mais ce qui ruina le marché, c’était la grande quantité de plumes rouges apportées d’Amsterdam (* Nom donné par les Européens à Tonga) par un des officiers qui les avait échangées contre un porc. À ce moment-là, nous ignorions tous la haute estime en laquelle ces gens tenaient cet article ; si je l’avais su, je n’aurais certainement pas autorisé que ce commerce se fît en une seule fois. C’est donc dans la frustration que s’effaça notre bel espoir d’obtenir de ces gens tout le ravitaillement dont nous avions besoin ; et cela durera aussi longtemps que tout un chacun sera autorisé à troquer ce qui lui plait et comme il lui plait.

Quand je compris que cette île ne pourrait plus subvenir à nos besoins vitaux, de ceux que nous espérions pouvoir trouver dans les îles de la Société, et que l’approvisionnement en eau douce et en bois y étaient malaisés tout autant que les réparations à effectuer sur le navire, je pris la décision de la quitter et de me diriger vers un endroit (305) où nos besoins pourraient être complètement satisfaits. En effet, après avoir passé dix-neuf semaines en mer et consommé en permanence des salaisons, un approvisionnement en produits frais s’avérait plus que nécessaire ; je m’honore toutefois de dire avec satisfaction, qu’à notre arrivée sur l’île, on pouvait à peine mentionner un malade parmi l’équipage, et seul quelques plaintes avaient été relevées. Ce résultat fut obtenu grâce aux nombreux médicaments ascorbiques que nous avions à bord ainsi qu’au grand soin et l’attention portés par notre chirurgien à les mettre en œuvre en temps opportun.

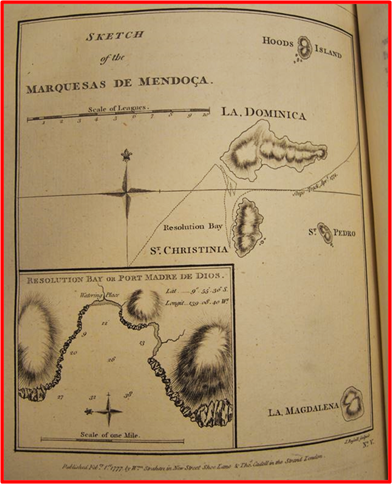

Itinéraire - llustration entre les pages 304 et 305 de l’ouvrage en référence

CHAPITRE X

Départ des Marquises ; description de la localisation, de l’étendue, des silhouettes et de l’aspect de plusieurs îles ; avec un compte-rendu des coutumes, vêtements, habitations, nourriture, armes et pirogues des habitants.

Lundi 11 avril

À trois heures de l’après-midi, nous levâmes l’ancre et nous écartâmes de Santa Christina en direction de La Dominica (* Hiva Oa) afin de faire un relevé de la partie occidentale de cette île ; mais comme la nuit tomba avant d’y arriver, nous passâmes la nuit à louvoyer entre les deux îles.

Mardi 12 avril

Le lendemain matin, nous avions une vue compète du cap Sud-Ouest (* Kiukiu) à partir duquel la côte filait vers le Nord-Est ; il nous parut donc improbable d’y trouver un bon mouillage en raison de son exposition aux alizés d’est. À ce moment là, le vent était faible et très variable, avec des averses de pluie. Finalement, une brise se leva de l’Est Nord-Est qui nous porta vers le Sud. À cinq heures de l’après-midi, nous avions Resolution Bay par bâbord Est Nord-Est ½, à une distance de cinq lieues (* Une lieue marine = 5.556 km x 5 = 27.780 km) et l’île Magdalena (* Fatu Iva), à une distance d’environ neuf lieues (* 50 km). Ce fut la seule fois que nous aperçûmes cette île. À partir de là, nous naviguâmes au Sud Sud-Ouest ½ Ouest en direction de Otaheite (* Tahiti) dans l’intention de croiser certaines des îles découvertes par des navigateurs précédents, particulièrement celles découvertes par les Hollandais et dont la localisation n’est pas bien déterminée.

Mais il sera nécessaire de retourner aux Marquises qui, comme je l’ai déjà mentionné, furent découvertes en premier par l’Espagnol Mendaña qui leur attribua leur nom générique et celui de chacune des îles. Dans le rapport de navigation que l’on trouve dans « Collection of Voyages to the South Seas » de M. Dalrymple, seule fait défaut leur localisation précise. Ce fut là la raison de mon escale en ces îles ; préciser ce point était des plus utiles et servira à coup sûr à préciser la localisation des autres îles découvertes par Mendaña.

Les Marquises sont au nombre de cinq (* Les îles du nord n’ont été répertoriées qu’en 1791), à savoir La Magdalena (* Fatu Iva), St. Pedro (* Moho Tani), La Dominica (* Hiva Oa), Santa Christina (* Tahuata) et Hood’s Island (* Fatu Uku), la plus septentrionale, située à la latitude de 9° 26’ Sud et de Nord 13° Ouest, et à une distance de cinq lieues et demie (* +- 28 km) de la pointe orientale de La Dominica, la plus étendue de toutes les îles, avec une longueur de six lieues (* +- 33km) d’Est en Ouest. Sa largeur est variable, d’environ quinze ou seize lieues de pourtour (*De 83 à 88 km). Elle est couverte de collines escarpées s’élevant depuis la mer jusqu’à des crêtes qui sont séparées par des vallées profondes couvertes de forêts, tout comme les flancs de certaines collines ; son aspect général est dénudé mais elle est néanmoins habitée.

« Resolution Bay in the Marquesas »

Gravure d’après un dessin de W. Hodges (1774)

(En double page, entre page 306 et 307 dans l’édition en référence)

À une latitude de 9° 44’ 30’’, on trouve St. Pedro qui mesure environ trois lieues de pourtour (* 16 km) et s’élève à une belle hauteur ; elle git au sud de La Dominica à quatre lieues et demie (307) de sa pointe orientale (* +- 22 km) ; nous ignorons si elle habitée. La Nature ne l’a pas beaucoup favorisée.

Santa Christina se trouve sur le même parallèle, à trois ou quatre lieues plus à l’Ouest (* De 16 à 22 km). Elle s’étire sur neuf milles (* 1 mile terrestre = 1609 m x 9 = 14.5 km) sur un axe Nord-Sud pour un pourtour d’environ sept lieues (* 50 km). Une étroite crête de collines d’une hauteur considérable s’étire sur toute la longueur de l’île ; cette crête est rejointe par d’autres qui s’élèvent depuis la mer avec une déclivité toute aussi forte. Elles sont séparées par d’étroites vallées profondes et fertiles, débordantes de fruits et d’arbres de toutes variétés, et arrosées de jolis ruisseaux où coule une eau excellente.

Nous n’aperçûmes La Magdalena que de loin ; elle doit probablement se situer à la latitude de 10° 25’, longitude 138° 50’. Ces îles s’étendent donc sur un degré de latitude et presque un demi-degré en longitude, à savoir, de 138° 47’ à 139° 13’ Ouest, ce qui est la longitude de l’extrémité occidentale de La Dominica.

Le port de Madre de Dios, que je nommai Resolution Bay, s’ouvre vers le milieu de la côte occidentale de Santa Christina, au pied de la partie la plus élevée de l’île, à une latitude de 9° 55’ 30’’, longitude 139° 8’ 40’’ Ouest, et Nord 15° Ouest de la pointe occidentale de La Dominica. La pointe Sud de la baie prend la forme d’un rocher d’une hauteur considérable dont le sommet se termine par une pointe sur laquelle on aperçoit un chemin qui rejoint le sommet des collines par une crête étroite. La pointe Nord n’est pas aussi élevée et sa pente est plus douce. Les deux pointes sont distantes d’un mille (* 1609m) l’une de l’autre sur un axe Nord-Est Sud-Ouest. La baie s’étend sur trois quarts de mille pour une profondeur de trente-quatre à douze brasses (* De 62 à 21 m) ; elle est divisée en deux anses sablonneuses plus petites séparées par un monticule rocheux. Dans chacune des deux coule un ruisseau dont l’eau est excellente. (308) L’anse septentrionale convient le mieux aux corvées de bois et d’eau douce ; c’est là que l’on peut voir la petite cascade mentionnée par Quirós, le pilote de Mendaña ; mais la ville, ou village, se situe dans l’autre anse. De ce côté de l’île, on trouve d’autres anses, ou baies, dont certaines, surtout en allant vers le Nord, peuvent être confondues avec Resolution Bay. Le meilleur point de repère est la pointe Ouest de La Dominica.

Pour autant que nous ayons pu en juger, les arbres, plantes et autres productions de ces îles sont presque les mêmes qu’à Tahiti et aux îles de la Société. On peut s’y ravitailler en porcs, volailles, bananes plantain, ignames et autres tubercules ; il en est de même pour les fruits à pain et les noix de coco, mais en moindre quantité. Au début, nous avons pu troquer ces biens contre des clous. La verroterie, les miroirs et autres babioles qui sont tant prisées aux îles de la Société, ne sont pas appréciés ici ; avec le temps, même les clous ont perdu leur attrait et les naturels se sont tournés vers des articles bien moins utiles.

Les habitants de ces îles pris collectivement sont sans exception la plus belle race des peuples de cet océan. De par leur constitution et la régularité de leurs traits, ils surpassent peut-être toutes les autres nations. De plus, la similitude de leur langue avec celle parlée à Tahiti et les îles de la Société démontre qu’ils font partie de la même nation. Oedidee (* Hitihiti ?) pouvait converser avec eux relativement bien, ce qui nous était impossible, à nous ; mais il était aisé de constater que c’était presque la même langue.

Les hommes sont scarifiés, ou curieusement tatoués, de la tête aux pieds. Les motifs sont variés et paraissent plus guidés par la fantaisie que par la tradition. Ces scarifications donnent à leur peau une couleur foncée ; mais les femmes, qui sont peu tatouées, et les jeunes enfants qui ne le sont pas du tout, ont le teint aussi clair (309) que certains Européens. En général, les hommes sont grands, c’est-à-dire environ entre cinq pieds dix pouces et six pieds (* 1.82 m) ; je n’en ai vu aucun non plus qui fût gros et porté à la luxure comme les arii (*chefs/rois) de Tahiti, pas plus que j’en ai vu qu’on pourrait qualifier de maigres. Leurs dents ne sont pas aussi belles et leur regard n’est pas aussi vif que ceux de nombreuses autres nations. Leurs cheveux sont de couleurs variées, tout comme les nôtres, sauf le roux que je n’ai pas vu. Certains ont les cheveux longs, mais la plupart les portent courts, avec une touffe nouée de chaque côté du crâne. Ils ont plusieurs manières de se tailler la barbe qui est généralement longue. Certains l’attachent en deux touffes sous le menton ; d’autres la tressent, d’autres encore la laissent pousser librement, et d’autres enfin la portent très court.

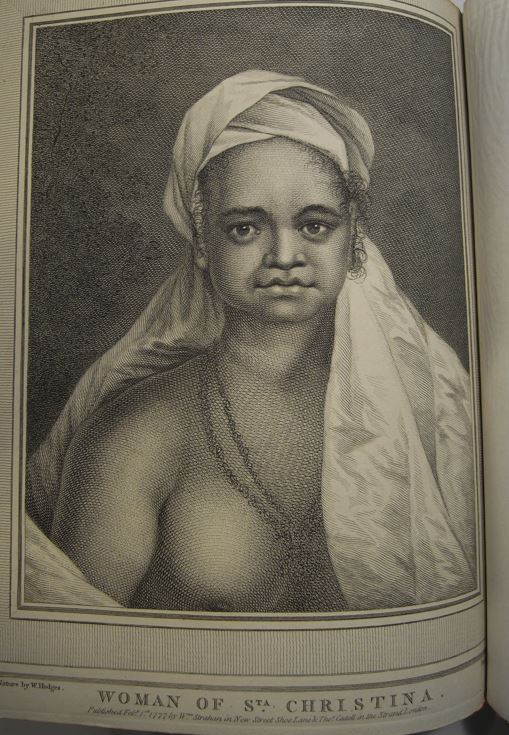

« Woman of Santa Christina »

Gravure d’après un dessin de W. Hodges (1774)

(En double page, entre page 308 et 309 dans l’édition en référence)

Leur vêtement est le même qu’à Tahiti, confectionné dans le même matériau, mais on n’en voit pas autant et il est de moindre qualité. Pour la plupart, les hommes n’ont rien d’autre pour recouvrir leur nudité que le Marra, comme on le nomme à Tahiti (* Maro, pagne tahitien ; aux Marquises, c’est le hami, pour les hommes.) ; c’est une bande de tissu passée autour des reins et entre les jambes. Cette tenue simple répond tout à fait aux exigences du climat en toutes circonstances.

Le vêtement des femmes consiste en une pièce de tissu passée autour des hanches qui descend jusqu’à mi-cuisse comme un jupon, et une cape légère portée sur les épaules.

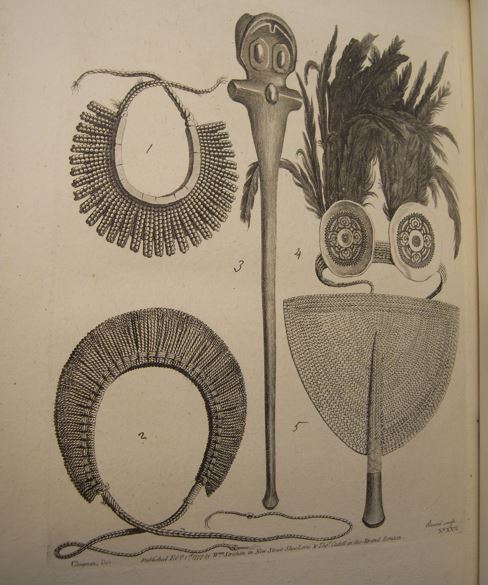

Leur principal couvre-chef, qui semble être leur ornement primordial, est un large serre-tête astucieusement confectionné avec la fibre de l’enveloppe externe de la noix de coco. Sur le devant est fixée une coquille d’huitre perlière (* nacre) polie jusqu’à la réduire à la taille d’une soucoupe de tasse à thé. Sur la surface de cette dernière est fixée une écaille de tortue finement ciselée de curieux motifs. Encore par-dessus, en son centre, se trouve un autre morceau de nacre circulaire, à peu près de la taille d’une pièce d’une demi-couronne ; par-dessus encore est fixée une autre écaille de tortue (310) de la taille d’un shilling.

À gauche, pièce d’une demi-couronne (Ø 32mm) et à droite, un shilling (Ø 24mm).

Le roi Georges III a régné de 1760 à 1820 ;

même si cette série de pièces n’est pas celle de 1774,

la 3ème édition de son règne, la taille était toujours la même.

Outre ces décorations frontales, on en trouve aussi sur les côtés, mais plus petites. Sur tous ces bandeaux sont fixées des plumes caudales de coq ou de phaéton qui se redressent lorsque le bandeau est bien serré, ce qui confère à l’ensemble un aspect admirable. Ils portent autour du cou une sorte de collerette ou collier, appelez cela comme vous voulez, composé de bois léger dont les bords externe et supérieur sont recouverts de petites graines rouges fixées par de la gomme. Ils portent aussi de petites touffes de cheveux humains attachés aux bras et aux jambes par des cordelettes. Au lieu de cheveux, ils utilisent parfois de courtes plumes ; mais on rencontre rarement tous les ornements précités sur la même personne.

Je n’ai vu que le chef porter cette tenue complète quand il est venu nous rendre visite ; leurs ornements ordinaires sont des colliers et des amulettes taillées dans des coquillages, etc. Je n’en ai vu aucun porter des ornements d’oreille alors qu’ils ont tous les oreilles percées.

On trouve leurs habitations dans les vallées ou sur les flancs des collines près de leurs plantations ; elles sont construites de la même manière qu’à Tahiti, mais elles sont plus ordinaires et uniquement couvertes de feuilles d’arbre à pain. La plupart d’entre elles sont construites sur une terrasse de pierres, carrée ou oblongue, qui s’élève à une certaine hauteur au-dessus du sol. À proximité de leurs maisons, on trouve des terrasses similaires sur lesquelles ils s’assoient pour manger et se divertir.

Pour ce qui touche à la nourriture, ces gens sont aussi délicats que les Tahitiens mais pour leur manière de cuisiner, ils sont tout aussi sales. Tout comme ces derniers, ils font cuire les porcs et les volailles dans des fours sur des pierres chauffées à blanc ; mais les fruits et les tubercules sont rôtis au feu de bois. Une fois pelés ou épluchés, ils les placent dans un grand plat, ou vasque, dans lequel ils versent de l’eau ; et l’on voit souvent les hommes y prendre leur nourriture en même temps que les porcs. Une fois, je les ai vu préparer une sorte de pâte (311) de fruits et de tubercules dilués dans l’eau (* Probablement de la pōpoi) dans un récipient dégoutant de saleté dans lequel, peu de temps auparavant, les porcs avaient mangé et ce, sans le laver ou s’être lavé les mains qui étaient tout aussi sales. Leur ayant exprimé mon dégout, ils se moquèrent de moi.

J’ignore si tous se comportent de la sorte ; les actes de quelques individus ne suffisent pas à établir des généralités concernant toute une nation. Je ne peux affirmer non plus que le fait de voir les hommes et les femmes manger séparément soit la règle commune ; mais je ne les ai jamais vu manger ensemble. D’ailleurs, j’ai vu très peu de femmes de tout notre séjour. Ils semblent avoir établi des fortifications sur les sommets des collines les plus élevées mais nous n’avons pu les voir qu’avec nos longues-vues ; en effet, je n’ai autorisé personne à se rendre sur place vu notre méconnaissance de l’état d’esprit des naturels qui (je le crois) sont très affables et pacifiques.

« The chief at Santa Christina » (* Le chef Honu)

Gravure d’après un dessin de W. Hodges (1774)

(Entre page 310 et 311 dans l’édition en référence)

Objets marquisiens collectés par Cook à Tahuata en avril 1774

(Entre page 310 et 31 dans l’édition en référence)

Leurs armes sont des massues et des lances qui ressemblent à celles de Tahiti, mais de meilleure facture. Ils ont aussi des frondes avec lesquelles ils lancent des pierres à grande vitesse et à belle distance mais sans grande précision.

Leurs pirogues sont construites en bois et avec des morceaux d’écorce d’un arbre tendre et résistant poussant en bord de mer qui convient parfaitement à cet usage (* Probablement « hibiscus tiliaceus », « hau/fau » en marquisien ; « purau » en tahitien.). Elles mesurent de quinze à vingt pieds de long (* De 4.5 m à 6 m) et quinze pouces de large (* +- 40 cm ; voir image plus haut) ; poupe et proue sont formées de deux pièces de bois massif. La poupe se prolonge en courbe légère mais irrégulière, et se termine par une pointe ; la proue s’avance horizontalement et se termine par une sculpture grossière ressemblant à peine à un visage humain. Les rames sont des pagaies et certaines pirogues possèdent une sorte de voile latine en natte tressée. (312)

Comme quadrupèdes, nous n’avons vu que des porcs ; les coqs et les poules sont leurs seules volailles domestiques. Néanmoins, de petits oiseaux au plumage magnifique et au chant exquis semblent abonder dans les bois mais, par peur d’effrayer les naturels, nous réprimâmes notre envie de les tirer, comme nous l’aurions fait en d’autres circonstances.

CHAPITRE XI

Description de plusieurs îles découvertes ou vues au cours de la traversée des Marquises à Tahiti ; avec un rapport de navigation.

Dimanche 17 avril

Profitant d’un bel alizé d’Est, je fis mettre le cap au Sud-Ouest Sud-Ouest Ouest, puis Sud-Ouest jusqu’au 17, jour où, à dix heures du matin, nous aperçûmes une terre au cap Ouest ½ Nord ; en approchant, nous constatâmes qu’il s’agissait d’un chapelet d’îlots réunis par un récif de corail.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

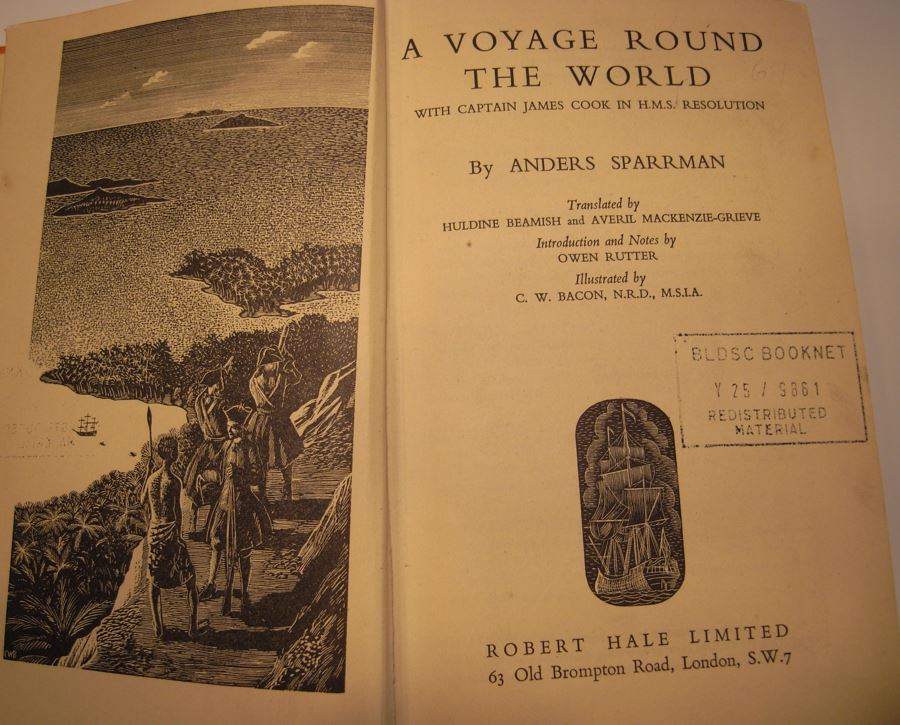

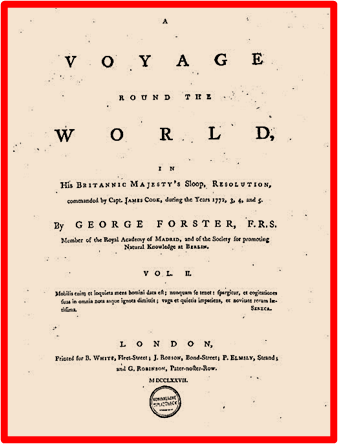

VOYAGE AUTOUR DU MONDE

GEORGES FORSTER – LONDRES – 1777

Page de couverture de l’ouvrage en référence

Portrait de Georges Forster 1754-1794

(Par Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751 - 1829),

renseignement fourni par Michael J. Koch)

Pour en apprendre davantage sur Georges Forster, cliquer sur ce lien.

Les notes entre parenthèses avec une astérisque (*) sont de Jacques Iakopo Pelleau ; celles sans astérisque sont de Georges Forster.

Les notes marquées (#) sont de Georges Forster.

CHAPITRE V

Traversée de l’île de Pâques aux Marquises – Séjour à Madre-de-Dios, port de Waitahoo (* Vaitahu) - Descente vers Taheitee (* Tahiti) à travers les îles Basses (* Les îles Tuamotu)

Jeudi 17 mars 1774

La brise avec laquelle nous quittâmes l’île de Pâques était si légère qu’on pouvait encore l’apercevoir le lendemain à midi à une distance de quinze lieues. (* +- 83 km)

…/….

Mercredi 6 avril 1774

Alors que nous voguions vers l'ouest, le nombre de sternes, de phaétons et de frégates augmentait autour de nous presque tous les jours au fur et à mesure de notre approche des îles que nous espérions trouver.

Enfin, le 6 avril dans l'après-midi, nous aperçûmes une petite île escarpée, mais la brume qui l’entourait et qui s'épaississait à mesure que nous avancions, nous empêchait d’examiner la nature de cette terre, et de nourrir l’espoir de ravitaillement que son apparition avait fait naître. Quirós, qui est censé avoir écrit le récit du voyage de l'Espagnol Adelantado (ou capitaine général) Don Alvaro Mendaña de Neira en 1595, fournit un compte-rendu favorable du groupe d'îles découvertes au cours de ce voyage, qu’on nomma les Îles Marquises de Mendoça, en l'honneur du vice-roi du Pérou, Don Garcia Hurtado de Mendoça, marquis de Cañete, qui avait mis sur pied cette expédition.

Jeudi 7 avril 1774

Nous nous nous sommes référés à ce compte-rendu, bien sûr, afin d'obtenir quelques renseignements sur la terre qui accaparait désormais toute notre attention. Le lendemain matin, nous nous rapprochâmes, et bien que le temps restât brumeux, nous distinguâmes bientôt les différentes îles que les Espagnols appelèrent la Dominica, San Pedro et Santa Christina (* Hiva Oa, Moho Tani et Tahuata). Nous étions convaincus en même temps, que la petite île escarpée que nous avions aperçue en premier n'avait pas été vue par Mendaña ; et le capitaine Cook lui donna le nom de Hood's Island (* Fatu Uku), du nom de la personne qui la découvrit en premier. La Dominique, qui était la plus proche de nous, est une île haute et montagneuse, dont la pointe Nord Est est très escarpée et dénudée ; mais plus loin vers le nord, nous observâmes quelques vallons remplis d'arbres, parmi lesquels nous apercevions de temps en temps une cabane.

Quand la brume se leva, nous vîmes de nombreux rochers escarpés comme des flèches d’église, et plusieurs sommets effondrés s'entassant au centre de l'île, ce qui prouvait que des tremblements de terre et des volcans en activité avaient modifié l’apparence du pays. Toute sa partie orientale est constituée d’une pente prodigieuse formant une paroi presque perpendiculaire, d'une grande hauteur, qui forme une crête, brisée en flèches et en précipices. San Pedro est une petite île, d'élévation très modérée, mais qui ne paraissait pas fertile ou peuplée. Santa Christina, la plus occidentale des toutes, avait l’apparence la plus prometteuse ; bien que très élevée et escarpée, elle possédait plusieurs vallées qui s'élargissaient (6) en descendant vers la mer, et qui étaient couvertes de belles forêts jusqu'au sommets de la montagne.

Vers trois heures, nous entrâmes dans le détroit entre l'extrémité sud de La Dominica et la partie nord-est de Santa Christina, qui mesure plus de deux milles de largeur (* +-4 km). Nous observâmes quelques endroits plaisants sur les deux îles, entre les crevasses de la montagne, mais aucune plaine comme celles qui embellissent si grandement les îles de la Société. Les rivages de Sainte Christine ravivèrent nos espoirs et nous inspirèrent cette gaieté que toute vision de fertilité à venir procure au marin épuisé.

Nous passâmes devant plusieurs petites criques, où les vagues blanches et écumantes se brisaient sur la plage. Les deux pointes de chaque crique embrassaient une vallée emplie de forêts et de plantations d'un vert réjouissant. Sur chaque plage, nous vîmes les habitants courir de droite à gauche ou regarder notre navire. Parfois, ils mirent leurs pirogues à l’eau et tentèrent de nous suivre ; mais une forte brise nous porta si rapidement sur une mer calme que nous les laissâmes loin derrière nous. Nous trouvâmes un port sur la côte orientale de l'île, qui avait l'air si tentant que nous désirions ardemment y jeter l’ancre ; mais au moment où nous nous retournions pour y entrer (* Probablement la poupe la première afin de pouvoir repartir plus facilement), une forte rafale s'abattit depuis la haute montagne avec une violence prodigieuse qui mit le navire sur le flanc, de sorte que notre mât d'artimon sauta et que nous échappâmes de peu à un choc contre la pointe sud de la baie. Après avoir à nouveau réglé nos voiles, nous virâmes de bord et jetâmes l’ancre (8) vers cinq heures à l'entrée du port.

Pendant la bourrasque, une quinzaine de pirogues provenant de différentes parties de l’île, s’approchèrent du navire. Certaines étaient doubles, et contenaient quinze hommes ; d'autres, au contraire, étaient petites et portaient de trois à sept hommes. Dès que comme nous fûmes au mouillage, par toutes sortes de signes d'amitié, et en s'adressant à eux en langue tahitienne, nous invitâmes les indigènes à monter à bord. Ce qu'ils n'osèrent pas faire ; mais d’abord, ils vinrent placer leurs pirogues le long du navire, et nous offrirent des racines poivrier (* des racines de kava), comme signes de paix évidents, comme aux Îles de la Société et des Amis (* Les îles Cook). Après que nous eûmes attaché ces racines aux haubans, ils nous vendirent quelques poissons en échange de clous, et aussi quelques excellents fruits à pain de belle taille, parfaitement mûrs, à la vue desquels la plus grande des joies illumina le visage de tous les membres d’équipage de notre navire.

Les indigènes autour de nous étaient beaux et bien faits, la peau d'une couleur jaunâtre ou fauve, mais presque noirs à cause de scarifications sur tout le corps. Ils étaient tous nus, n’ayant autour de la taille et des reins qu'une petite pièce de tissu ressemblant parfaitement à celle portée par les habitants de Tahiti. Leurs barbes et leurs cheveux sont d'un beau noir de jais, et leur langue beaucoup plus proche du tahitien que tout autre dialecte des Mers du Sud, avec cette différence, qu'ils ne pouvaient pas prononcer le « r ». Leurs pirogues sont étroites et formées de planches finement cousues ensemble, (9) et leurs pagaies sont faites comme celles de Tahiti, avec un pommeau à l’extrémité.

Nous ne cessâmes de leur demander des porcs, et de nous en apporter ; en fin d’après-midi, nous eûmes la satisfaction de voir un porc le long du navire que nous troqué contre un couteau. Dès la tombée de la nuit, les pirogues se retirèrent selon la coutume générale de toutes les nations des Mers du Sud que nous avions rencontrées jusqu'ici, pour lesquelles la première apparition d'un navire européen ne prévaut pas sur une nuit sans sommeil.

Les vallées de notre mouillage sont très boisées, et chaque partie correspond à la description graphique que les Espagnols en ont donnée, ce qui nous a convaincu que leur port de Madre de Dios était le même que celui où nous avions jeté l'ancre (¤). Sa situation, déduite de d'observation astronomique, se trouve à 9°55' de latitude Sud et à 139°8' de longitude Ouest. Nous aperçûmes de nombreux feux à travers les arbres, à une grande distance de la mer, et conclûmes que le pays devait être très peuplé.

(¤) Voir M. Dalrymple's Collection, vol. I.p. 66. Vol. II. Tableau C

Vendredi 8 avril 1744

Tôt le lendemain matin, les nuages de la veille s’étant dissipés, nous eûmes une vue complète de l’intérieur des terres. Du côté sud s'élève un pic très escarpé et inaccessible. Tout le côté nord est une colline noire et brûlée qui descend en arrondi jusqu’au bord de mer, et dont la surface est recouverte jusqu'au sommet des casuarinas (* casuarina equisetifolia, l’arbre de fer ; « toa » en marquisien). Mais, surplombant la totalité de la baie, s’élève une crête très élevée, de niveau au sommet, et ressemblant (10) à la Montagne de la Table du Cap de Bonne-Espérance.

Plusieurs vallées, complètement recouvertes d'arbres, remontent depuis deux plages jusqu’au sommet même de la montagne qui apparaît excessivement escarpé. Le long de son bord supérieur, nous vîmes une rangée de poteaux ou palissades, étroitement reliés les uns aux autres, comme une fortification dans laquelle, à l'aide de nos longues-vues, nous discernâmes quelque chose ressemblant à des cabanes. Nous supposâmes que ces endroits étaient ce que les Espagnols avaient appelé des retranchements ; mais ils portaient une grande ressemblance avec les « pas » (* pā = fort, fortin) des Néo-Zélandais, qui sont généralement situés sur de hautes crêtes, et entourés de palissades.

Les indigènes, encouragés par le troc que nous avions commencé la veille, arrivèrent dans plusieurs pirogues, peu après le lever du soleil, et apportèrent de grandes quantités de fruits à pain, que nous avons échangeâmes contre de petits clous. Ils troquaient également des bananes, et le commerce fut très équitable pendant un certain temps, mais ils n’osaient monter à bord. Cependant, après le petit-déjeuner, il apparut que leur comportement se fit très semblable à celui des Tahitiens. Quelques uns commencèrent à traiter avec nous de manière malhonnête, recevant le clou pour lequel ils avaient offert un fruit à pain, sans le livrer en retour. Pour les intimider, le capitaine (* Cook) déchargea un mousquet au-dessus de leurs têtes, ce qui eut l’effet escompté, et ils nous remirent immédiatement remis les fruits pour lesquels nous avions négocié. D'autres, après avoir vendu leurs biens, montèrent à bord pour être regardés, et pour regarder.

Johann Forster et Georges

(Portrait de Jean François Rigaud (1742–1810),

renseignement fourni par Michael J. Koch)

Tandis que le capitaine Cook s'apprêtait à descendre dans son canot avec mon père, trouvant désolidarisé le grand étançon de fer auquel sont attachés sur le côté du navire les cordages par lesquels on monte ou l’on descend, un de ces naturels s’en empara, sauta par-dessus bord en l’emportant, et malgré son poids, nagea avec une grande agilité jusqu'à sa pirogue dans laquelle il le déposa.

Cette entreprise dangereuse fut signalée au capitaine Cook qui s’apprêtait à monter dans son canot ; il donna l’ordre de tirer au mousquet au-dessus de la tête du naturel tandis qu’il faisait le tour du navire afin de récupérer l’étançon. L'homme n’y prêta pas attention, regardant autour de lui avec grande insouciance. Voyant cela, le capitaine ordonna un deuxième tir et s’éloigna du navire. Le deuxième coup n’eut pas plus d’effet que le premier ; sur ce, un officier qui arrivait sur le pont à ce moment-là, se saisit d’un mousquet et, ajustant son tir, fit feu sur l'homme qui prit la balle en pleine tête. Le naturel qui l’accompagnait dans la pirogue s’empressa de lancer à la mer l’étançon qui avait été la cause de ce malheureux événement. Le capitaine s'approcha en canot et vit la pirogue pleine de sang et le cadavre qui gisait dedans. L’autre naturel écopa le sang, puis se retira vers le rivage avec toutes les autres pirogues, nous laissant complètement seuls. Les naturels remontèrent la pirogue au sec et emportèrent le cadavre dans les bois. Peu après, nous entendîmes battre les tambours et vîmes un nombre considérable d'habitants assemblés sur la plage, armés de lances et de massues, dans une attitude d’hostilité qui nous faisait perdre tout espoir d’obtenir l’approvisionnent tant espéré.

On ne peut que déplorer l’absence de réflexion préalable au geste fatal d’une personne qui ignorait la nature du délit. Les tout premiers découvreurs et conquérants de l'Amérique ont souvent, et très justement, été stigmatisés pour la cruauté avec laquelle ils traitaient les malheureuses nations de ce continent, non pas comme leurs frères mais comme des bêtes dénuées de raison, sur lesquelles il était licite de tirer par plaisir ; et pourtant, à notre époque éclairée, les préjugés et la brutalité se sont souvent révélées fatales aux habitants des Mers du Sud. Mahine (* Mahina, un jeune Tahitien embarqué avec eux) fondit en larmes en voyant un homme se faire tuer par un autre pour un motif si futile. Que son émotion fasse rougir ces Européens civilisés qui ont plus souvent le mot d'humanité sur les lèvres que dans le cœur.

Bien conscient du piètre état de santé de son équipage, le capitaine Cook ne pouvait se résoudre à abandonner l’espoir de se procurer du ravitaillement sur cette île. En conséquence, après avoir fait rapprocher le navire de la côte, il choisit un groupe de fantassins et de marins avec lesquels il aborda sous les grands rochers de la partie nord de la baie ; ils étaient accompagnés du Dr. Sparrman (* Voir le récit suivant), de Mahina, de mon père et de moi-même. Une grande troupe de naturels, composée de plus d’une centaine d’hommes, nous attendaient sur ces rochers brandissant des lances et des massues sans toutefois manifester l’intention de s’en servir. (13) Nous nous approchâmes d’eux en faisant des signes d’amitié ; ils nous répondirent de la même manière.

Notre première requête fut de leur demander de s’assoir, et ils s’exécutèrent sur le champ. Ensuite, nous nous efforçâmes de leur présenter le bon côté de ce qui s’était passé en leur expliquant que nous avions tiré sur un de leurs compatriotes uniquement parce qu’il nous avait dérobé du matériel ; nous ajoutâmes que nous désirions vivre avec eux en toute amitié et que nous n’étions venus que pour nous approvisionner en bois, en eau douce et en produits frais en échange desquels nous offrions des clous, des hachettes et divers autres articles. Ces arguments fallacieux calmèrent les naturels désormais enclins à croire que leur compatriote avait mérité son sort ; ils nous conduisirent à un joli ruisseau où nous établîmes nos corvées d’eau douce, et nous commençâmes à troquer des fruits que, tout d’abord, ils nous apportèrent avec parcimonie.

Par mesure de précaution, les fantassins en armes s’étaient alignés afin de sécuriser notre retour aux embarcations, mais ces précautions s’avérèrent inutiles car les gens avec lesquels nous traitions étaient trop honnêtes pour rompre le pacte auquel ils avaient eux-mêmes consenti, et aussi d’un caractère trop affable pour chercher à venger un homme dont la culpabilité était reconnue. En un clin d’œil, nos échanges s’intensifièrent, et les naturels descendirent des collines en apportant une grande quantité des bananes plantain, des bananes d’autres variétés et des fruits à pain que nous échangeâmes contre des articles de fer de valeur négligeable. (14)

Parmi la foule, nous n’aperçûmes aucune femme ; elles avaient dû se retirer dans les montagnes à la première alerte. Certains hommes mieux armés et portant plus d’ornements que les autres paraissaient être leurs chefs. Ils étaient tous nus et ne portaient qu’une petite pièce de tissu autour des reins. Ils étaient grands, extrêmement bien bâtis ; aucun d’eux n’était bedonnant ou ventripotent comme certains Tahitiens, ou bien maigre ou efflanqué comme les naturels de l’île de Pâques. Ils avaient le corps presque entièrement recouvert de scarifications qui empêchaient d’apprécier l’élégance de leurs formes, mais chez les jeunes qui n’étaient pas encore marqués ou tatoués (* tattowed, dans le texte), on était frappé par la beauté régulière des traits, la plupart du temps sans aucun défaut, qui forçait l’admiration des spectateurs. Nombreux sont ceux qui soutiendraient la comparaison avec les célèbres modèles de l’Antiquité :

« Qualis aut Nireus fuit aut aquosa / Raptus ab Ida. »

(* Horace, Ode XX, Ad Pyrrum ; « Tel fut Nirée ou celui qui fut enlevé du mont Ida ».

Fils de Charops et d'Aglaïa, Nirée était un Grec célèbre par sa beauté.

C’est Ganymède, autre éphèbe, qui fut enlevé par Zeus sur le mont Ida.)

La couleur naturelle de ces jeunes hommes n’était pas aussi foncée que celle des gens ordinaires des îles de la Société ; mais les hommes d’âge mûr étaient infiniment plus noirs en raison des scarifications qui recouvraient leur corps de la tête aux pieds. Ces scarifications étaient disposées en motifs très réguliers, si bien que les arabesques de chaque jambe, de chaque bras, de chaque joue et des muscles étaient symétriquement identiques. Ils ne prenaient jamais la forme d’un animal ou d’une plante mais se composaient d’une variété de taches, de spirales, barres, de carrés en échiquier et des lignes qui donnaient un aspect bigarré hétéroclite. Ils avaient le visage agréable, l’air ouvert et plein de vivacité ; leurs yeux étaient grands et foncés ; leurs cheveux étaient noirs, bouclés et drus, excepté quelques uns dont la chevelure était plus claire, un peu couleur sable. Leurs barbes étaient généralement peu fournies en raison des nombreuses cicatrices laissées par les scarifications qui couvraient habituellement cette partie du visage.

D’une certaine manière, on peut dire que le nombre de leurs ornements compensait l’absence de vêtements. Nombre d’entre eux portait une sorte de diadème sur la tête ; cela consistait en un bandeau plat tressé en fibre de noix de coco à la surface duquel étaient fixées plusieurs plaques rondes de nacre dont certaines mesuraient cinq pouces de diamètre (* +- 15 cm) dont la partie centrale était recouverte d’une écaille de tortue ciselée comme de la dentelle. Plusieurs touffes de longues plumes noires provenant de la queue de coqs se dressaient en plumets chatoyants, produisant un effet à la fois noble et magnifique. Certains portaient des couronnes de petites plumes de frégate entrelacées, d’autres un anneau en guirlande composée de plusieurs brins de fibre de noix de coco longs de deux pouces (* +- 6 cm), soit de couleur naturelle, soit teints en noir, qui se ramifiait tout autour de la tête. Parfois, les oreilles de certains étaient entièrement recouvertes d’une plaque de bois léger, de forme ovale, longue d’environ trois pouces (* +- 9 cm) et blanchie (16) à la chaux. Leurs chefs portaient une sorte de pectoral autour du cou, ou plutôt sur le torse ; il était composé de petits morceaux d’un bois léger, un peu comme le bouchon, assemblés par de la glue et formant un demi-cercle ; une quantité de graines rouges (abrus precatorius, Linn.) (* pōniu/pipitiô, identifié par le naturaliste suédois Carl von Linné – 1707/1778) sont collées sur tout le pourtour avec la même glue, en un grand nombre de rangées longues de deux à trois pouces (* 6 à 9 cm). Ceux qui ne jouissaient pas de cet ornement flamboyant portaient néanmoins une cordelette autour du cou reliée à un morceau de coquillage taillé et poli en forme de grande dent. Tous avaient aussi des touffes de cheveux humains fixées aux bras, aux genoux, aux chevilles et autour de la taille. Ils se séparaient de ces ornements sans hésitation sauf celles des chevilles qui leur étaient plus chères bien qu’elles fussent infestées de toute sorte de vermine. Il est probable que ces touffes de cheveux étaient portées en souvenir des défunts qui leur étaient proches, raison pour laquelle ils y accordaient une valeur supplémentaire ; il pouvait aussi s’agir de dépouilles d’ennemis portées en témoignage de victoire. Néanmoins, un grand clou ou quelque chose qui les étonnait, dissipait rapidement leurs scrupules.

Après avoir observé les gens qui nous entouraient, nous quittâmes la plage pour nous enfoncer dans les bois à quelque distance de l’endroit où s’était installé le capitaine Cook ; nous collectâmes plusieurs plantes dont nous avions déjà vu la majeure partie aux îles de la Société. Comme nous prenions garde à ne pas nous enfoncer trop loin (17) dans les terres en cette première journée, nous nous confinâmes à la partie immédiatement au-dessus de la plage qui était complètement inhabitée. Néanmoins, nous découvrîmes un certain nombre de structures carrées parmi les arbres dont nous apprîmes plus tard qu’elles servaient de fondations à leurs maisons. On peut en déduire que ces endroits avaient été abandonnés en raison d’un problème de sol, ou bien qu’on ne les utilise qu’en certaines périodes de l’année.

Toute cette partie de la baie était vierge de plantations et couverte de grands arbres dont certains paraissaient pouvoir fournir un très bon bois de construction. Les naturels ne tentèrent pas de s’interposer et nous laissèrent continuer notre promenade tout seuls. Recouverte de hautes herbes nous arrivant à la ceinture, et faisant saillie dans la mer par une falaise perpendiculaire, une petite colline sépare cette plage d’une deuxième plus au sud. Sur le flanc nord de la colline, nous trouvâmes une jolie source d’eau claire à l’endroit même signalé par les navigateurs espagnols ; elle jaillit du rocher et coule dans un petit bassin avant de rejoindre la mer. Un ruisseau descend d’une colline toute proche ; un autre plus important s’écoule au milieu de la plage et c’est là que nous fîmes nos réserves d’eau douce. On en trouve encore un autre dans la partie septentrionale de la baie. Cette île est donc extrêmement bien arrosée, ce qui profite évidemment aussi bien à la végétation qu’aux habitants sous ce climat chaud. (18)

Nous ne tardâmes pas à retourner à l’endroit des échanges avec nos trouvailles, et nous conversâmes avec les naturels dont la méfiance s’était évanouie au point de nous troquer leurs armes contre des outils en fer. Ces armes étaient toutes en bois de fer, ou casuarina (¤) ; c’était de simples lances, de huit ou dix pieds de long (* 2.40 ou 3 m), ou des massues dont une extrémité se terminait toujours par un gros pommeau. Pendant ce temps-là, le capitaine Cook avait réussi à se procurer une grande quantité de fruits et plusieurs porcs avec lesquels nous embarquâmes dans nos canots à midi. Il avait fait très chaud tout le temps que nous étions à terre, mais, à bord, il faisait plus frais car le navire profitait des fortes rafales de vent tombant des montagnes, souvent accompagnés de courtes averses.

(¤) Les Tahitiens l’appellent « tòä », ce qui signifie « guerre », parce qu’il sert à fabriquer des armes destinées à faire couler le sang. (* Guerre se dit « tama’i » en tahitien ; le bois de fer se dit « toa » en marquisien et « ‘aito » en tahitien. Dans les deux langues, ces mots signifient aussi « courageux » et, par extension, « guerrier ».)

Dans l’après-midi, je restai à bord, mais mon père accompagna le capitaine à terre où ils montèrent jusqu’à une cabane délabrée ; mais n’y trouvant pas d’habitants, ceux-ci ayant probablement fui aux coups de feu tirés sur des oiseaux, il posa plusieurs clous sur des fruits à pain à proximité de la cabane et descendit jusqu’à la plage avec ses trouvailles botaniques.

Samedi 9 avril 1774

Sept pirogues de La Dominica (* Hiva Oa) arrivèrent près du navire dans la matinée tandis que plusieurs autres de Santa Christina (* Tahuata) remontaient le chenal en sens inverse. Les passagers des premières pirogues semblaient appartenir à la même tribu que ceux avec lesquels nous étions désormais amis (19), et ils apportaient à troquer les mêmes fruits que ceux que nous avions achetés sur cette île. Parmi eux se trouvait un chef qui arborait un vêtement confectionné à partir de l’écorce du mûrier à papier (* Il s’agit du « tapa » obtenu en « battant » l’écorce interne du mûrier à papier, broussonetia papyfera, « ute » en marquisien.), tout comme le tissu tahitien, et qui portait un diadème, un pectoral, des pendants d’oreille et des touffes de cheveux. On nous apprit que cet homme était le roi de l’île tout entière en dépit du peu de respect dont il était l’objet. Il offrit au capitaine Cook des fruits et des porcs, et demeura auprès de nous et de nos hommes toute la journée. Il nous fit savoir qu’il s’appelait Hònoo (¤) (* Honu) et qu’il était he-ka-aï (* hakaìki = chef), titre qui correspondait incontestablement au aree (* ari’i) de Tahiti et au areekee des îles des Amis. (* Nom donné par Cook aux îles Tonga).

(¤) Ce mot signifie tortue marine en tahitien (* et en marquisien) ; il est donc probable que le nom de ces gens sont parfois empruntés à ceux des animaux, comme ceux des Indiens d’Amérique du Nord. De même, O-Too, nom du roi de Tahiti, signifie héron. (* Il s’agit en réalité de Pomare I, aussi appelé Tu.)

Il avait l’air vif, d’une nature agréable, un personnage tellement expressif que Mr. Hodges qui lui tira le portrait, n’a pas manqué de lui rendre justice comme on peut le voir dans le récit de voyage du capitaine Cook (* Voir l’illustration du récit de Cook). Nous cherchâmes à connaître le nom de cette île et de ses voisines, et nous apprîmes que Santa Christina se nommait Waitahu (* Vaitahu est le nom de la baie), La Dominica, Heevaroa (* Hiva Oa), et San Pedro, Onateyo (* Moho Tani).

Portrait de William Hodges par Georges Dance le jeune

Mahina, qui appréciait énormément (20) ces gens en raison des nombreuses similitudes entre leur comportement, leur langue, les personnes et ceux de son peuple, était en conversation permanente avec eux et fis l’acquisition d’un grand nombre de leurs ornements. Il leur montra de nombreuses coutumes de son pays qui leur étaient familières comme la technique pour allumer un feu en frottant l’un contre l’autre deux bâtonnets d’hibiscus tiliaceus (* Déjà mentionné) à laquelle ils prêtèrent une grande attention.

À l’endroit fixé pour le troc, le capitaine Cook récupéra une grande quantité de légumes, de la volaille et des porcs en échange de petits clous, de couteaux, de pièces de tissu, etc. Les plumes rouges de Tonga-Tabboo (* Tonga Tapu), ou île Amsterdam, étaient aussi très recherchées, et les naturels les échangeaient contre des couvre-chefs et autres ornements. Nous ne vîmes qu’une femme ce jour-là ; elle s’était assise dans le cercle formé par ses compatriotes et était vêtue d’une pièce de tissu d’écorce comme les femmes des îles de la Société. C’était une femme d’un certain âge qu’on aurait eu de la peine à différencier d’une Tahitienne.

Ce jour-là, nous suivîmes la berge sud d’un ruisseau sur une distance d’un mille et demi environ (* +- 2.5 km). Après l’avoir traversé à un endroit bien dégagé d’où nous avions une vue générale de la baie, nous entrâmes dans un bosquet épais où se dressaient essentiellement des « ratta », ou châtaigner tahitien (inocarpus) (* Inocarpus fagifer, qui se dit « ihi » aux Marquises et « māpē » en tahitien) d’une taille et d’une hauteur considérables, ainsi que de beaux arbres à pain ; on retrouve ces deux variétés (21) dans les plaines de Tahiti où la chaleur est moins intense que dans ces îles.

Enfin, nous arrivâmes à une des cabanes des naturels qui, comparée aux nobles maisons des îles de la Société, n’était qu’une malheureuse bicoque. Elle se dressait sur une plateforme surélevée de pierres qui n’étaient ni assez lisses ou plates pour s’y installer confortablement bien qu’elles fussent recouvertes de nattes. Sur cette base, se dressaient une grande quantité de cannes de bambou, fermement attachées les unes entre elles, hautes d’environ cinq ou six pieds (* 1.50 ou 1.80 m) au-dessus desquelles s’élevait en pointe le toit composé de petites tiges recouvertes de feuilles d’arbre à pain et de l’arbre « ratta ». La maison toute entière pourrait bien mesurer entre quinze pieds de long (* 7.50 m) et huit ou dix pieds de large (* 2.5 ou 3 m) ; sa présence sur une terrasse de pierres pourrait signifier que le pays est sujet aux fortes pluies et aux inondations à certaines périodes.

Nous vîmes aussi de grands récipients de bois contenant des morceaux de fruit à pain mélangés à de l’eau. Trois naturels apparurent près de la cabane et, à notre requête, ils descendirent jusqu’au ruisseau éloigné d’à peine une centaine de yards (* 90 m) d’où ils nous rapportèrent de l’eau pour nous désaltérer. Les ayant remerciés de leur empressement à nous servir, nous redescendîmes sur la plage et rentrâmes à bord. Au moment de grimper dans notre canot, celui-ci faillit se retourner dans le ressac qui se brise sur les rochers, et nous fûmes complétement trempés. Depuis la grève où il se tenait encore, Mahina plongea dans la mer et nagea jusqu’au canot afin de nous éviter (22) tout embarras.

L’après-midi, le Dr. Sparrman resta à bord avec moi à décrire et dessiner quelques-unes des plantes que nous avions collectées le matin, mais mon père retourna avec le capitaine sur la plage méridionale où il trouva quelques habitations près de la mer, mais ne vit aucune femme. C’était la plage où les naturels avaient transporté le corps de leur compatriote. On les conduisit à une maison où avait habité le malheureux homme et où ils virent plusieurs porcs, désormais propriété de son fils, un jeune homme d’une quinzaine d’années, auquel ils firent des cadeaux en forme d’offrandes expiatoires. On lui demanda où se trouvaient les femmes de sa famille ; il fut répondu qu’elles s’étaient retirées à la montagne pour pleurer leur défunt. Ces renseignements nous portèrent à croire que les palissades ou enclos aperçus au sommet des rochers entouraient le lieu de sépulture des habitants. Sur cette plage, le capitaine fit l’acquisition d’une grande quantité de fruits et de plusieurs porcs ; et bien qu’il se trouvât entouré des membres de la famille de l’homme que nous avions tué, il ne ressentait aucun signe d’animosité ou le moindre esprit de vengeance.

Le lendemain matin, le Dr. Sparrman et moi-même retournâmes à l’aiguade où les échanges commerciaux étaient considérables. Néanmoins, nos articles de fer avaient perdu au moins deux cents pour cent de leur valeur depuis que nous avions jeté l’ancre (23) dans la baie. Nos petits clous, si appréciés au début, ne les intéressaient plus ; et même les plus longs n’étaient plus autant recherchés. Les perles de verre avaient perdu tout attrait ; seuls les rubans, le tissu et autres bagatelles trouvaient grâce à leurs yeux. Nous nous procurâmes de gros porcs en échange de pièces d’écorce de mûrier à papier que nous avions acquises à l’île d’Amsterdam ou Tonga tapu.

Il faisait excessivement chaud ce jour-là, raison pour laquelle de nombreux habitants agitaient des éventails afin de se rafraîchir. Ces éventails, dont nous acquîmes un grand nombre, se composaient d’une écorce ou herbe drue, curieusement tressée de manière très compacte, et fréquemment blanchie à la chaux. D’autres se protégeaient des ardeurs du soleil au moyen de grandes feuilles plumetées que, après examen, nous classâmes dans la variété des corypha umbraculifera, Linn., une sorte de palmier. Ces éventails sont représentés à échelle réduite sur la même planche que les couvre-chefs de ces gens, insérée dans le récit de voyage (* de COOK).

En dépit de l’intense chaleur qu’il faisait ce jour-là, nous décidâmes d’escalader la montagne dans l’espoir de voir nos efforts récompensés par les découvertes que nous y ferions. Les palissades au sommet des rochers étaient notre objectif principal, nul n’ayant aucune idée de leur nature. Mr. Patton et deux autres messieurs étaient de la partie. (24) Nous ne tardâmes pas à traverser le joli ruisseau d’où provenait notre eau douce, puis nous suivîmes le sentier de la rive nord, ayant constaté que le plus grand nombre d’habitants descendaient de là.

D’abord, l’ascension fut aisée ; nous traversâmes ensuite des collines arrondies, presque au niveau de la montagne, où s’étendaient en ordre parfait de vastes bananeraies. Ces paysages nous sautaient brusquement aux yeux car le sentier qui serpentait à travers des plantations d’arbres fruitiers de toutes sortes, était tout aussi densément ombragé, ce qui nous rendait la marche très agréable. Ici et là se dressait un cocotier solitaire qui, loin de dominer fièrement les autres de sa tête majestueuse, s’était laissé dépasser par des arbres moins nobles. En général, la montagne ne profite pas à ces arbres qui préfèrent une altitude plus faible, raison pour laquelle ils abondent sur les îles de corail (* Atolls) où le sol est à peine suffisant pour qu’ils s’y enracinent. Quelques rares naturels nous accompagnèrent, et d’autres vinrent nous proposer des fruits avant de les descendre à l’endroit réservé au troc.

À mesure que nous avancions, nous passions devant des maisons toutes construites sur des terrasses de pierres, exactement conformes au plan que j’ai décrit page 21. Certaines paraissaient récentes et leur intérieur était très propre, mais nous ne fûmes pas à même de voir si elles contenaient des lits, comme l’ont mentionné les Espagnols ; nous pensons plutôt qu’ils voulaient parler de plusieurs nattes étendues sur le sol.

À mesure que nous avancions (25), le sol devenait plus pentu et plus accidenté. Le ruisseau plongeait dans les profondeurs du vallon sur les bords duquel le sentier devenait dangereux, et nous dûmes traverser le cours d’eau à plusieurs reprises ; les habitations étaient toujours plus nombreuses à mesure que nous approchions du sommet. Chaque fois que nous nous arrêtions pour souffler, les naturels nous offraient des fruits et un peu d’eau ; s’ils ressemblent aux Tahitiens sous de nombreux aspects, c’est de par leur hospitalité qu’ils les surpassent. Nous n’avons jamais constaté d’infirmité ou de difformité parmi eux ; ils sont tous forts, grands, bien bâtis et actifs au plus haut point. C’est la nature de leur pays qui contribue à les rendre actifs et, les efforts physiques qu’ils sont obligés de faire, les aide à maintenir l’élégance de leurs formes. Ayant franchi une distance de près de trois milles de la plage (* +- 5 km), nous vîmes une jeune femme sortir d’une maison devant nous, puis se diriger en toute hâte vers les collines. Elle portait une pièce de tissu en écorce de mûrier à papier qui lui descendait aux genoux. Elle était de taille moyenne et avait les traits identiques à ceux des Tahitiennes, pour autant que nous pûmes en juger à une distance de trente yards (* +- 30 m), distance qu’elle tenait à cœur de maintenir entre elle et nous.

Les naturels nous invitaient par signes à rebrousser chemin et n’avaient pas l’air très heureux de notre avancée. Désireux de préserver les plantes que nous avions collectées, je pris le chemin du retour avec le Dr. Sparrman tandis que Mr. Patton et les autres continuèrent sur encore deux milles (* +- 3 km) (26) sans voir rien de plus. Nous eûmes d’autant moins de difficulté à nous décider à rebrousser chemin que la chaleur, notre médiocre état de santé et la fatigue de l’ascension nous avaient complètement épuisés, et surtout, nous avions perdu espoir d’atteindre le sommet de cette montagne. En effet, nous estimions à au moins trois milles (* +- 5 km) la distance séparant ce dernier de l’endroit où nous nous étions arrêtés, et la partie restante semblait infiniment plus abrupte que celle parcourue.

Partout où nous étions passés, le sol était recouvert d’un riche humus sur lequel s’épanouissaient de magnifiques plantations et des vergers d’arbres variés. Sous cet humus, les rochers des bords du ruisseau ou des flancs éboulés du sentier laissaient apparaître des traces d’activité volcanique, ou différentes sortes de lave dont certaines présentaient de nombreuses veines blanchâtres ou verdâtres. Si l’on considère l’origine et la nature de leurs minéraux, ces îles sont donc semblables aux îles de la Société dont la grande majorité semble avoir été des volcans. À proximité des maisons, on voyait souvent des porcs et des volailles de belle taille, et parfois des rats. De même, les arbres étaient peuplés de plusieurs sortes de petits oiseaux ressemblant à ceux de Tahiti et des îles de la Société, mais en moins grand nombre et en moindre variété. Globalement, les Marquises ressemblent beaucoup aux îles de la Société même s’il leur manque les magnifiques plaines côtières, et le récif de corail qui procure leurs excellents mouillages.

Parmi tous les peuples des Mers du Sud que nous ayons rencontrés (27), ceux des Marquises et des îles de la Société sont ceux qui partagent le plus de similitudes quant à leur aspect physique, leurs coutumes et leur langue. Leur principale différence semble se situer dans leur vision de la propreté. Les Tahitiens et leurs voisins des îles de la Société sont peut-être les gens les plus propres de la Terre ; ils se baignent deux ou trois fois par jour, et se lavent les mains et le visage avant et après chaque repas. Les habitants des Marquises ne se prêtaient pas si souvent à ces ablutions, et la propreté de leurs mets laissait à désirer.

Leur nourriture principale est le fruit à pain qu’ils rôtissent au feu ; il est moins fréquent de le voir cuire au four sous terre. Quand il est cuit à point, ils le placent sur un récipient de bois sale, dans lequel mangent par ailleurs les porcs, et le mélangent avec de l’eau ; puis ils battent cette mixture à la main. À partir du fruit à pain, ils préparent aussi une pâte fermentée pour en faire la même sorte de soupe dont raffolent les chefs tahitiens. Leurs fruits à pain sont indubitablement les plus gros et les plus délicieux qu’il nous ait été donné de gouter. Et comme nous en avions acheté une grande quantité, déjà bien mûrs, ils étaient aussi tendres que de la crème anglaise et trop douçâtres pour être consommés tels quels. Leur nourriture se compose de la même variété de fruits et de tubercules que l’on trouve communément à Tahiti, sauf la pomme (spondias) (* La pomme Cythère, spondias cythera, qui se dit « vī » aux Marquises). Bien qu’ils disposent de porcs, de volailles et de poisson en abondance à certaines périodes, leur régime alimentaire est principalement végétarien. Ils boivent (28) essentiellement de l’eau car les noix de coco sont rares, au moins dans les régions que nous avons visitées. Néanmoins, comme ils ont à disposition la racine de poivrier (* kava, piper methysticum) dont ils se servent comme signe de paix comme les autres insulaires, il est probable qu’ils en préparent la même boisson tant appréciée avec laquelle les autres s’intoxiquent.

Ils sont particulièrement pointilleux sur le sujet des egresta (* excréments). Dans les îles de la Société, la vue et l’odorat du promeneur matinal sont souvent confrontés, en plein milieu du chemin, aux conséquences naturelles d’une bonne digestion, mais les naturels des Marquises ont l’habitude d’enterrer ces défécations agressives à la manière des chats. En effet, à Tahiti, on compte sur la collaboration amicale des rats pour dévorer ces délices odoriférants ; les Tahitiens pensent même que leur coutume est la plus hygiénique du monde car Tupaia, leur malicieux compatriote, nous reprocha notre manque de savoir-vivre lorsque, dans chaque maison de Batavia, (* Désormais Jakarta, capitale de la république d’Indonésie) il vit un cabinet réservé aux rites de Cloacina. (* Vénus Cloaquina, déesse romaine des égouts).

Nous pressâmes le pas afin de redescendre à la plage avant le départ des canots. À notre arrivée au navire, nous le trouvâmes entouré de pirogues venues de différentes vallées chargées de plusieurs porcs et d’une quantité de bananes destinées au troc. Oubliées désormais l’inquiétude et la méfiance que notre malheureux acte de violence avait causées parmi les naturels le premier jour ; maintenant, on les voyait grimper sur le navire en grand nombre, converser avec nous en toute simplicité et s’extasier (29) sur tout ce qui leur était nouveau. Ils avaient même tellement mis de côté leurs craintes que nombre d’entre eux commencèrent à chaparder aussi souvent que l’occasion leur en était offerte ; néanmoins, s’ils étaient repérés, ils ne manquaient pas de restituer gentiment ce qu’ils avaient pris. Ils dansaient fréquemment sur le pont pour distraire nos marins ; nous remarquâmes que ces danses avaient une ressemblance flagrante avec celles de Tahiti. De même, il nous apparut clairement que leur musique était aussi très semblable, en particulier les tambours ; Mahina en a d’ailleurs acheté un. Leurs pirogues étaient tout aussi similaires à celles de Tahiti mais de taille plus petite. Leurs poupes étaient habituellement ornées d’une pièce de bois verticale sur laquelle était grossièrement sculptée une figure humaine. Les voiles étaient en nattes tressées, triangulaires et très larges en haut. Leurs pagaies étaient en bois très dur, courtes et pointues, avec un pommeau à l’extrémité du manche.

Dans l’après-midi, je restai à bord à mettre en ordre les collections que j’avais déjà montées. Dans la soirée, le capitaine Cook, quelques officiers, Mr. Hodges (* Le peintre-dessinateur), le Dr. Sparrman et mon père revinrent à bord après avoir passé tout l’après-midi à visiter deux anses se trouvant au sud de la baie. Ces deux endroits sont très ouverts sur l’océan et exposés à la houle ; l’impétuosité du ressac sur ces plages y rend périlleux l’accostage et les manœuvres d’embarquement.

On les y accueillit avec une abondance de rafraîchissements qui furent les bienvenus, et ils firent l’acquisition (30) de plusieurs porcs. Les naturels de ces deux endroits étaient moins réservés que ceux de notre baie, et un grand nombre de femmes étaient présentes avec lesquelles l’équipage du canot fit rapidement connaissance car plusieurs d’entre elles se montraient tout aussi complaisantes que certaines dames des îles de la Société ou des îles des Amis, de Nouvelle Zélande et de l’île de Pâques. Elles étaient d’une taille plus petite que celle des hommes, néanmoins elles étaient bien proportionnées, et les traits de certaines se rapprochaient de ceux des Tahitiennes de qualité. La couleur générale de leur peau était celle qu’on trouve parmi les gens ordinaires des îles de la Société, et très peu parmi elles avaient le teint plus clair que les autres. Nous n’observâmes pas de scarifications chez elles au contraire de l’autre sexe qui se distingue habituellement par ces ornements disgracieux.

Une de plus belles femmes accepta de se laisser dessiner par Mr. Hodges, et une gravure conforme à l’original réalisée d’après le dessin est insérée dans le journal de voyage du capitaine Cook. Toutes les femmes portaient des pièces de tissu d’écorce de mûrier de différentes sortes mais pas aussi variées que celles de Tahiti. De même, il semble que ces vêtements soient moins abondants car, au lieu d’en avoir le corps entouré de plusieurs épaisseurs comme on le voit habituellement chez les chefs aisés de cette île, elles portaient une sorte de toge qui les couvraient des épaules jusqu’aux genoux. Autour du cou, elles portaient parfois de simples cordelettes qui n’étaient pas très décoratives, mais nous ne remarquâmes chez elles aucune (31) autre marque de raffinement. Au terme de cette brève halte, alors que notre groupe s’apprêtait à rentrer, le capitaine corrigea de quelques coups un des marins qui avait fait une fausse manœuvre. Cet incident mineur n’aurait pas mérité d’être mentionné dans ce récit si les naturels n’avaient pas réagi en s’interpelant les uns les autres en s’exclamant : « Tape a-bai te tina » (* ?), « Il frappe son frère. » Les circonstances nous avaient enseigné qu’ils faisaient bien la différence entre le commandant et ses hommes mais, en même temps, il semblait bien qu’ils nous croyaient tous frères. Et tout naturellement, j’en déduisis que s’ils nous appliquent cette notion de fraternité c’est qu’elle est aussi valable pour eux. Ils se considèrent probablement comme une seule famille dont le chef serait le frère aîné.