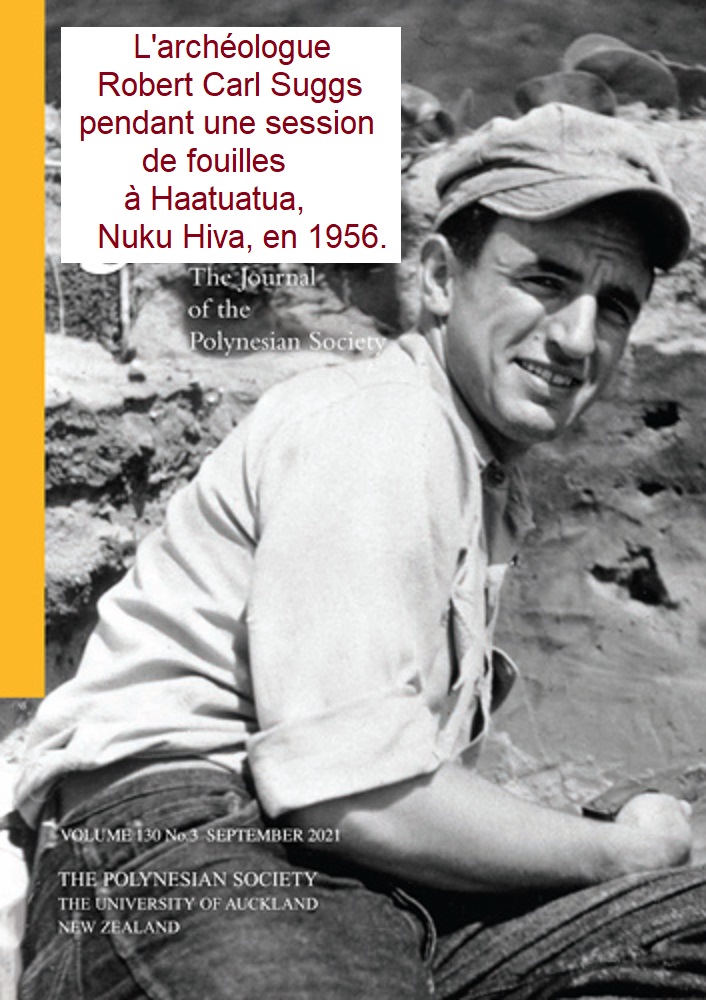

Robert Carl Suggs est né en 1932 ; c’est un archéologue et ethnologue américain ; ancien élève de Harry Shapiro au Musée Américain d’Histoire naturelle ; il est diplômé de l’Université de Columbia.

Tout au long des années 1950 et 1960 il a mené de nombreuses campagnes de fouilles à Nuku Hiva et publié de nombreux ouvrages sur le sujet.

Il donne ici son avis sur le récit à l’occasion de sa réédition en 2006.

Compte rendu : Souvenirs d'un vieux Normand, Récit de ma vie d'aventures et de navigation par William Leblanc, préface de Jean-Jo Scemla, 1 glossaire et 1 carte, 275 pages, collection Bibliothèque océanienne, Éditions Au Vent des îles, Papeete 2006

Leblanc nous raconte une histoire fascinante qui s'étend sur des décennies et des milliers de kilomètres, de la France aux Mers du Sud, de l'Amérique du Sud au retour en France. Mais ce n'est pas seulement une histoire ; y est emboîtée, dans le même espace-temps, une autre histoire, celle d'une famille de Malaunay (Seine-Maritime).

William Leblanc est né le 28 décembre 1822 dans une classe défavorisée, de parents qui le maltraitaient et qui lui ont refusé l'éducation de base : il doit travailler comme tailleur et sculpteur de pierres et trouve quelque réconfort dans une amitié avec un garçon plus âgé, Adolphe Bénard, le fils d'un capitaine au long cours.

Une nuit, la famille Leblanc et ses voisins sont éveillés par des cris en provenance de la maison des Bénard, où une mystérieuse agression a eu lieu. Accourant pour porter secours, ils trouvent une Madame Bénard prostrée à l'intérieur de la chambre de la bonne, ce qui est inexplicable – alors qu'Adolphe gît dans l'escalier dans une mare de sang. Julie, la bonne de la famille, est terrifiée : elle sait quelque chose qu'elle ne veut pas, d'abord, dire à la police. Elle se résout à parler, mais dans le cadre d'un accord particulier, dans une stricte confidence, à la femme du maire. L'incident est rapidement oublié. Adolphe s'engage dans la marine à bord de la Flore et disparaît. Un an plus tard, cependant, Mme Bénard est enceinte, bien que son mari soit en mer depuis deux ans. Elle meurt en donnant naissance à une fille en 1835. Le capitaine Bénard revient au Havre deux mois plus tard, il y rencontre le médecin qui a accouché sa femme. Celui-ci lui raconte la triste histoire et, sur ce, le capitaine se pend.

De son côté, William Leblanc quitte sa grossière famille et s'engage dans la marine. Il embarque le 28 décembre 1841 à bord de la Boussole envoyée aux îles Marquises, dans le cadre de l'occupation de cet archipel par l'amiral du Petit-Thouars. Pendant ce temps, il est devenu un autodidacte accompli, il a appris à lire et à écrire, il emprunte des ouvrages à la bibliothèque du navire. Arrivé à Taiohae le 16 juin 1842, il apprend rapidement la langue marquisienne, se lie avec une jeune fille de l'île et passe une grande partie de son temps libre à terre. Il accompagne un ingénieur cartographe dans ses travaux de triangulation, fait du charbon de bois pour le détachement français de l'île de Nuku Hiva. Il demande son débarquement comme colon et apprend l'existence d'un chef très redouté, un certain Manou Tavayé (Manu Tavaìè ou Oiseau blanc) qui habite la côte nord. Il décide de lui rendre visite. Passant par l'intérieur de l'île, il se rend dans la vallée de Aakapa et… rencontre Oiseau blanc – qui n'est personne d'autre que son ami Adolphe !

Adolphe lui fait le récit de cette nuit tragique de 1833 : Mme Bénard, qui dort dans la chambre de la bonne (elle essaie de décourager les visites nocturnes de son fils) ; l'entrée de ce dernier dans la pièce puis dans le lit où il trouve sa mère –tout en pensant être avec la bonne ; Mme Bénard qui répond aux avances de son fils et qui se réveille un peu trop tard ; Adolphe fuyant la scène de l'inceste, engagé dans la marine, déserteur en Amérique du Sud et se retrouvant, au bout de nombreuses aventures, aux îles Marquises, où il devient un guerrier redouté, le chef des Atitoka – que Leblanc identifie comme faisant partie de la tribu des Taipi.

Les yeux du lecteur pourraient s'ouvrir d'incompréhension, mais l'histoire devient de plus en plus intéressante.

Leblanc retourne en France en mars 1845, où il verra, par hasard, une femme ivre être mortellement blessée dans un accident. Il s'agit, en fait, de la fille d'Adolphe, qui mourra à l'Hôtel-Dieu de Rouen. Leblanc rencontrera aussi Julie, la bonne des Bénard, qui avait élevé la fille, mais n'avait pu l'éduquer et l'avait laissée aller à "la dégringolade".

Et, quelques années plus tard, en 1850, mais à Panama cette fois, Leblanc rencontre, par chance extraordinaire, un médecin de la marine française, présent au moment où Oiseau blanc a été tué d'un coup de feu sur la plage de Hooumi à Nuku Hiva. Il apprend ainsi que le mourant lui a demandé, dans le plus grand des secrets, de chercher en France William Leblanc par des voies officielles et de l'informer de la mort de son ami Adolphe…

C'est ainsi que se termine cette incroyable histoire, incroyable au sens le plus strict de ce mot : qui ne peut être cru. Les chances de tant de rencontres au hasard du temps et de l'espace sont si infimes que l'histoire doit être rejetée simplement au nom de la probabilité.

Mais il y a d'autres raisons pour la rejeter. Non seulement l'histoire des Bénard est une fiction, mais le reste du texte n'est qu'une petite quantité de vérité mélangée à de l'imaginaire, paraphrasant d'autres auteurs qui ont écrit sur les îles Marquises.

Jean-Jo Scemla, qui rédige l'introduction de l'ouvrage, écrit bien que non seulement le nom de Bénard n'a jamais été relevé à Malaunay, mais encore qu'il n'y a aucune trace du suicide d'un capitaine Bénard au Havre. Il justifie tout ceci par l'utilisation, par Leblanc, d'un faux nom pour protéger la véritable identité de la famille. Il remarque, en outre, deux références à un roman écrit par un Français sur les Marquises où un renégat sud-américain (ou français) appelé Oiseau blanc joue un rôle ; c'est la preuve, pour Scemla, de la véracité du récit de Leblanc – mais ce ne sont que les preuves que Leblanc a écrit à cette date. Il faut noter, et c'est important, que le terme de "roman" se trouve dans les deux références. Et, en 1832, date supposée de l'arrivée du renégat sud-américain/français à Nuku Hiva, Adolphe n'aurait eu que 15 ans et aurait été un adolescent très précoce !

L'une des citations est empruntée au Père Siméon Delmas, un auteur prolifique de la Mission catholique des Marquises ; il y est arrivé en 1887 et son travail n'a été publié qu'en 1930, soit neuf ans avant sa mort. Il y présente l'histoire et la culture des Marquises dans des versions souvent inconsistantes – elles reposent sur les écrits très précis et détaillés de son prédécesseur, le père Gérard Chaulet. Il est plus que probable que le Père Siméon a pris connaissance du livre de Leblanc après sa publication en France en 1895, et ne fait que répéter l'histoire de Leblanc dans ses chroniques marquisiennes.

Beaucoup plus sérieux sont les problèmes de géographie, d'ethnographie et de linguistique, des obstacles à une véritable connaissance des habitants de Nuku Hiva. Le texte de Leblanc abonde en erreurs et en distorsions et je n'en relèverai que quelques-unes.

L'île que décrit Leblanc n'a que peu de ressemblance avec celle de Nuku Hiva. Et lorsqu'il en fait le tour, il cite "Enuoke" comme une large baie de la côte nord où rien ne pousse – c'est comme s'il s'essayait à transcrire le mot henua kē, "un endroit ou un lieu différent", mais jamais il n'y a eu une telle baie, ni jadis ni aujourd'hui.

Leblanc ne tient pas compte de la division traditionnelle de Nuku Hiva en deux, les tribus du Nord-Est unies dans la coalition des Taipinuiavaku, contre celle des Teiinuiahaku des tribus du Sud et du Sud-Ouest (incluant Taiohae). La haine entre ces deux ensembles était vive et d'origine très ancienne – mais Leblanc confond les deux groupes. Pour lui, Atitoka est une baie proche de Aakapa – alors que Atitoka est le nom de la tribu principale qui habite dans la vallée de Aakapa : il n'y a pas de tribu Aakapa. Plus loin, les gens de Atitoka sont les membres les plus renommés de la tribu des Taipi – alors qu'en fait ils font partie du groupe Teii et sont, par conséquent, les alliés traditionnels de Taiohae contre les Taipi. Pour lui, "Ikouka" est une baie – alors que c'est le nom d'un site cérémoniel de la vallée de Hatiheu, Hikokua. Enfin, pour Leblanc, les tribus de Hatiheu appartiendraient au groupe des Taipi et les "Ikouka" auraient été battus par les Atitoka – mais si les Atitoka avaient été des Taipi, ils se seraient battus contre leurs propres alliés…

Leblanc décrit et localise le cantonnement français à Taiohae dans la vallée de Tuhiva – mais Tuhiva n'est pas une vallée, c'est le promontoire volcanique qui s'avance sur la plage de la vallée de Hakapehi. Fort Collet a été établi sur le site érigé par le capitaine américain David Porter en 1813 (et que ce dernier avait nommé "Fort Madison"). Leblanc poursuit sa description de Taiohae, affirmant qu'outre celle de Tuhiva, il y a deux autres vallées, celle de Hikoei (séparée du reste de Taiohae par une haute montagne) et celle de Ha'ava'o, plus à l'Ouest. En fait, Hikoei n'est pas séparée des autres vallées par une haute montagne et, dans l'amphithéâtre de Taiohae, on compte 6 vallées (et non pas 3) : d'Est en Ouest il y a les vallées de Hakapehi, de Hikoei, de Pakiu, de Haavao, de Meau et de Hoata. Leblanc affirme pourtant avoir pris part aux travaux de cartographie de Taiohae – comment aurait-il pu oublier des détails géographiques aussi évidents ? De même, il se réfère à des crêtes qui séparent Taiohae de Taipi – mais aucune crête ne sépare ces deux vallées ; et même si Taiohae est séparée de Hapaa par une crête à l'Est, Taipi se situe bien au-delà de la vallée de Hapaa.

Dans la description qu'il fait de la traversée de l'île à la rencontre d'Oiseau blanc, Leblanc affirme avoir franchi le mont Tovihi au-dessus de Taiohae : en fait, celui-ci se nomme Muake et, au temps de Leblanc, il s'y trouvait un grand fort des Teii qu'il n'aurait pas pu ne pas voir. Et Toovii (le Tovihi de Leblanc) est le plateau central de Nuku Hiva, il est faiblement ondulé et il est couvert d'herbes – ce n'est pas le terrain couvert de forêts, avec des corniches aux fortes pentes de l'auteur. La traversée du Toovii qui aurait pris plusieurs jours, à la recherche d'un Atitoka qui n'existe pas, ressemble fort aux excursions imaginaires d'Herman Melville sur le même plateau – mais Melville y a été !

Bref, le récit de Leblanc repose sur celui de Melville… Leblanc nomme "Houla Houla" la place cérémonielle, le tohua des Marquisiens, et le seul endroit où ce terme est ainsi utilisé se trouve dans Typee, le roman de Melville. Ce dernier s'en sert aussi pour décrire la place de danse sur un tohua, il y a vécu, mais "houla houla" n'est pas un mot marquisien, c'est la déformation d'un mot hawaiien, hula, qui signifie la danse elle-même ou le danseur/la danseuse. Et hulahula se traduit par saccadé et voletant, le mouvement d'une paupière – ou le fait de tuer un porc dans une cérémonie traditionnelle. Le son "l" de "houla" n'apparaît jamais en phonétique marquisienne[1]. "Houla houla" est bien l'empreinte de Melville sur les Mémoires de Leblanc…

La traduction française de Typee (paru en 1846) a été publiée en 1926 sous le titre de "Un Eden cannibale, Typee", mais Leblanc a pu prendre connaissance du livre de Melville soit par des amis lisant l'anglais (ou l'allemand, car Vier Monate auf den Marquesas-Inseln a aussi paru dès 1846 !), soit par un compte-rendu publié dans un journal français. En fait, une critique détaillée des trois premiers ouvrages de Melville (Typee : a Peep at Polynesian Life, Omo : A Narrative of Adventures in the South Seas et Mardi, and a Voyage Thither), écrite par Philarète Chasles, a paru le 15 mai 1849 dans la Revue des deux Mondes. L'auteur y fait la louange de Melville pour "sa puissante imagination et sa grande hardiesse à mentir" ainsi que pour son habileté à proposer "une impression de vérité" ; il juge aussi "injustes" les critiques anglais qui s'attaquent aux inexactitudes ! Il s'agit, à l'époque, d'un genre de littérature très apprécié en France et ailleurs – cela même qui aurait pu encourager Leblanc à écrire !

Leblanc n'a pas seulement des dettes à l'égard de Melville, mais aussi du capitaine Porter : le premier a séjourné à Nuku Hiva de juillet à août 1842, le second d'octobre à décembre 1813. Leblanc se réfère directement au Journal de Porter paru en 1815 et publié en français en 1854 ; il a eu amplement le temps de pouvoir le lire. Il note ainsi les débuts du commerce du santal auxquels assiste Porter.

S'il se sert souvent des descriptions du capitaine américain (par exemple pour ce qui est de l'arbre à pain, des cases et des pirogues), sans le plagier, certes, mais en se contentant de le paraphraser, il les suit dans le même ordre que Porter. Et lorsqu'il décrit le kava, Leblanc suit le texte de Porter, surtout dans les effets secondaires de la boisson.

Quelles que soient ses sources, les descriptions que fait Leblanc de nombreuses coutumes marquisiennes ne sont que des variations sur des textes ethnographiques. Il décrit très précisément la circoncision, affirmant que les couteaux de bambou doivent être affûtés sur une pierre – alors que le bambou qui vient d'être coupé est très tranchant et n'a pas besoin d'un affûtage supplémentaire. Il néglige cependant de mentionner l'autre éclat de bambou inséré sous la peau du prépuce, avant l'opération, afin d'empêcher une blessure profonde du membre. Ce second éclat avait, et a encore aujourd'hui, une signification cérémonielle pour tous les hommes.

Dans d'autres domaines, les affirmations de Leblanc vont à l'encontre de ce que nous savons de la culture marquisienne. Ainsi le cannibalisme n'aurait pas été pratiqué sur les tués au combat, mais seulement sur les prisonniers. Jamais il n'y a eu des distinctions de ce genre. Il y a eu cannibalisme pour s'emparer du pouvoir surnaturel de ceux qui ont été tués ou capturés – ou par vengeance ; les Marquisiens enlevaient les corps du champ de bataille à des fins culinaires. Mais ils mangeaient aussi les femmes et les enfants dont la seule offense avait été d'être membre d'une mauvaise tribu au mauvais endroit et au mauvais moment. J'ai découvert les restes de telles victimes lors de mes fouilles archéologiques.

Il me faut conclure en mettant aussi en question cette affirmation de Leblanc de parler couramment le marquisien. On lui aurait demandé de rédiger un vocabulaire pour Bruat, le gouverneur des Établissements français d'Océanie – n'est-ce pas un peu prétentieux de la part d'un simple matelot ? Et si l'on examine son vocabulaire et les phrases qui émaillent ses mémoires, Leblanc était loin de parler couramment cette langue[2]. Son vocabulaire a beau avoir été soigneusement relu par Scemla et confronté à ceux de Mgr Dordillon ou de Mgr Le Cléac’h, un grand nombre des mots n'a aucun sens en marquisien. Et le simple ordre des mots, même dans des phrases courtes, est souvent erroné, de même que leur sens. Ainsi le mot "ikoa", signifierait ami – mais, en fait, il se traduit par "nom" ou par "personne avec qui l'on a échangé le nom" et donc par "identité". Leblanc n'a pas échangé son nom avec Oiseau blanc, il n'est pas devenu Oiseau blanc, il n'était qu'un ami d'Oiseau blanc, c'est-à-dire un "hoa".

De même Leblanc traduit "vahana akaïki nouï [vāhana hakaìki nui] par "grand chef masculin", mais ce n'est pas un terme valide : hakaìki signifie seulement chef. Enfin tahio (taio) et morai (marae) ne sont pas des mots marquisiens, mais tahitiens, il lui aurait fallu dire hoa et meàe. C'est la preuve supplémentaire que le récit de Leblanc se réfère à d'autres sources, celles des voyages du capitaine Cook (1774) ou de l'expédition russe de Krusenstern (1804) …

Relever toutes les questions nécessiterait beaucoup plus de pages que celles de l'ouvrage de Leblanc lui-même ! Espérons que les exemples pris permettront au lecteur de comprendre qu'il s'agit d'un roman, d'une fiction romanesque appartenant à un genre apparu dans l'Angleterre post-élisabéthaine et qui a duré jusqu'au dix-neuvième siècle en Europe et en Amérique : ce sont des histoires parfois drôles, parfois satyriques de jeunes gens que la vie ne privilégie pas mais qui, par leur travail ou par chance, peuvent s'élever dans la société ; vivant de nombreuses aventures et épreuves, ils voyagent souvent loin comme, par exemple, le Tom Jones de Henry Fielding. Et dans de tels récits apparaissent parfois des relations incestueuses, réelles ou supposées. Ils appartiennent donc à un genre, même si ce sont des œuvres différentes, écrites à des époques différentes et traitant de problématiques différentes. Le récit d'Adolphe Bénard n'est pas seulement le cadre des Mémoires de Leblanc, il en est la substance même, il est tout à fait représentatif de ce type de littérature.

J'ai des doutes sérieux quant à la pauvre éducation qu'aurait reçue Leblanc, car il écrit bien et il est très agréable à lire ! Qu'il ait séjourné à Nuku Hiva, c'est vraisemblable, mais qu'il y ait résidé longtemps ou qu'il y ait joui de cette liberté qu'il décrit comme marin ou comme colon supposé, non seulement c'est douteux, mais c'est impossible. Je l'ai démontré par la vue limitée qu'il a de Taiohae et par sa confusion totale dans la géographie de l'île. S'il a été simple matelot, il serait resté, je pense, près de son navire et près de la garnison. Son récit, comme celui de Melville, est fait d'histoires rapportées par ses camarades, puis augmenté de sources littéraires.

Cet ouvrage devrait donc être pris comme typique d'un genre littéraire, mais jamais comme le récit historique ni comme une contribution à la connaissance de la culture marquisienne.

Robert Suggs

(Traduction R. Koenig)

Mis en conformité avec la graphie académique marquisienne le 02/09/2022.

[1] Cela soulève aussi le problème de "Bélan", le supposé nom marquisien donné à Leblanc, car il n'y a ni "b" ni "l" en marquisien !

[2] Ainsi Oiseau blanc, Manu tavaìè en marquisien selon Leblanc, ne désigne pas le paille-en-queue qui se dit toake ou tevake… Tavaìè signifie simplement "net, propre, blanc, clair" (Dordillon 1904 p. 258.)